Символистский идеал и метод

Если присмотреться к реалистическому идеалу внимательнее, то можно заметить, что существуют два подхода к его разрушению: 1) отказ от наблюдаемого мира как источника эмоций и поиск выразительности ненаблюдаемого; и 2) отказ от сходного в наблюдаемом, т.е. от реальной феноменологической закономерности как источника переживаний. Причем второй подход, в свою очередь, допускает две возможности: а) замена реальной феноменологической закономерности воображаемой, т.е. поиск выразительной фантастической закономерности; и б) отказ от феноменологической закономерности вообще и поиск выразительности неповторимого.

Именно на основе трех указанных возможностей во второй половине и особенно в последней четверти XIX в. в европейской культуре сформировались три новых идеала. Последние явились фундаментом трех новых художественных направлений, пришедших на смену реализма - символизма, декоративизма и импрессионизма. Поскольку эти направления имели общий корень, возникли и развивались в одну и ту же эпоху и тесно переплетались друг с другом (вплоть до возникновения промежуточных стилей - декоративного символизма, символистского импрессионизма, импресионистического декоративизма и т.п.), то их удобно объединить общим термином "модерн" (В искусствоведческой литературе этим термином принято обозначать, как правило, только символизм и декоративизм, но в силу сказанного, такое сужение термина не представляется обоснованным) (в отличие от модернизма, сформировавшегося на основе этих стилей в ХХ в.).

Почва для зарождения символистского идеала была подготовлена, с одной стороны, философско-поэтическими и живописными произведениями английского поэта и художника В.Блейка (175701827) и философским романом английского историка и писателя Т.Карлейля (1795-1881) "Sartor Resartus" ("Заштопанный портной"), опубликованным в 1833-34 гг. На основе их идей возник английский символизм в лице т.н. прерафаэлитов (Г.Россетти, Х.Гент, Миллес, М.Броун и др.). Другим источником европейского символизма в живописи явилась немецкая иррационалистическая философия Шопенгауэра и Ницше. Последние оказали решающее влияние на формирование немецко-швейцарско-австрийского символизма (Беклин, Клингер, Штук, Ходлер, Климт и др.). Нормативы символистского идеала были осознаны и сформулированы в более или менее отчетливой форме французскими критиками Мореасом (1886),. Орье (1891) и Пеладаном (программа "Розового креста", 1892) (Hofstatter Hans H. Symbolizm. Warszawa. 1987. S.175; Lehmann A.G. The Symbolist Aesthetic in France (1885-1895). Oxford. 1950; Fleming G.H. That Never Shall Meet Again /Rossetti, Millais, Hunt/ London. 1971. Ch.III).

В основе мировоззрения символизма лежит допущение, что наблюдаемый мир является продуктом некоей "трансцендентной" (потусторонней, сверхъестественной) реальности. Последняя принципиально ненаблюдаема, и в то же время, в отличие, например, от картезианской идеальной субстанции, совершенно иррациональна (не может быть постигнута с помощью рационального мышления). В этом случае эмоциональное отношение к такой реальности становится единственным средством познания ее. Поскольку такое отношение может быть выражена лишь с помощью особых символов, то символ (в отличие от копии, будь-то наглядное представление или абстрактное понятие) оказывается уникальным орудием проникновения в сущность вещей. Таким образом, вразрез с позитивизмом, утверждается, что познание сущности возможно, а вопреки материализму, что оно невозможно научным (рациональным), но возможно ненаучным (иррациональным) способом.

Согласно этой концепции (Блейк, Карлейль) трансцендентная реальность как нечто бесконечное просвечивает через видимый мир (конечное), т.е. она через символ становится "видимой". Эту мысль превосходно выразил один из лидеров русского символизма известный поэт Вяч. Иванов на примере живописи литовского художника Чурлёниса, в творчестве которого проявилось "космическое и потустороннее чувствование вещей": "Сказки" Чурлёниса - галлюцинации, прозрения по ту сторону реальных предметов, реальной природы. Они поражают не сказочным вымыслом, а своей иррациональностью. Не декоративно выдуманы, а вдохновенно иррациональны - эти фантастические конусы гор с дымящимися алтарями..., это белое полукружие райской лестницы, уходящей, невидимо для нас, в небо, это нагромождение, противоречащее всем законам тяжести, кошмарных зданий, над которыми вещий горит закат... Всё вызывает в нас ощущение каких-то далеких, зарубежных перспектив, ощущение метафизических возможностей, скрытых в формах нашей, земной действительности" (Маковский Н.К.Чурлёнис. "Аполлон". 1911. № 5. С.24).

Таким образом, символ должен позволить "отдаться наваждению, переступить... видимые грани и за ними почуять Невидимое, (курсив Вяч.Иванова - В.Б.), словно отраженное в бесконечном ряде зеркал" (Там же. Вяч. Иванов. С.24). Следовательно, суть мировоззрения символизма - в интерпретации наблюдаемого ("видимого") мира в качестве вечной загадки, неразрешимой тайны, поскольку он является порождением ненаблюдаемой иррациональной реальности.

Если мы теперь сравним это мировоззрение с мировоззрением реализма, то сразу заметим следующее. Подобно тому, как типический мир реализма (система феноменологических законов) получался в результате идеализации реального мира как единства типического и нетипического, "характерного" (Тэн) и нехарактерного, таинственный мир символизма сформулировался путем идеализации реального мира как единства тайного и явного, загадочного и разгаданного. Мысленно устремляя все явное и разгаданное к нулю, символист получает естественно, предельное представление об абсолютно таинственном и загадочном мире (Обратим внимание на разницу между относительной (разрешимой) и абсолютной (неразрешимой) тайной: первая вызывает чувство удивления и изумления, вторая же - мистическое чувство), точно так же как, устремляя к нулю всё нетипическое и нехарактерное, реалист приходит к предельному представлению об абсолютно типическом и характерном мире.

Мысленно устремляя все явное и разгаданное к нулю, символист получает естественно, предельное представление об абсолютно таинственном и загадочном мире (Обратим внимание на разницу между относительной (разрешимой) и абсолютной (неразрешимой) тайной: первая вызывает чувство удивления и изумления, вторая же - мистическое чувство), точно так же как, устремляя к нулю всё нетипическое и нехарактерное, реалист приходит к предельному представлению об абсолютно типическом и характерном мире.

Из сказанного ясно, что с точки зрения философии символизма символ нужен для того, чтобы выразить эмоциональное отношение не к миру самому по себе (как это характерно для реализма), а к связанной с ним тайне: "В символе существует тайна и одновременно её обнаружение" (Карлейль) (Lehman A.G. The Symbolist аesthetic in France (1885-1895). Oxford. 1950. P.258).

Если типический мир реализма породил идеал типического человека, то естественно ожидать, что таинственный мир символизма должен привести к существенно новому идеалу таинственного (загадочного, мистического) человека. Вероятно, лучше всех по этому поводу высказался тот же Карлейль: "Вселенная есть лишь один необъятный символ Бога; если она такова, что есть сам человек как не символ Бога; не имеет ли всё, что он делает, символический смысл, т.е. не является ли всё это проявлением мистической богоданной силы, которая находится в нем?" (Там же, C.258).

Следует отметить, что идеал мистического человека в символизме был подготовлен идеалом антирационалистического ("диалектического") человека Блейка, который уже упоминался в 2 данной главы (Digbi G.W. Symbol and Image in W.Blake. Oxford. 1957; Mellor A.K. Blake`s Human Form Divine. University of California Press. 1974). Напомним, что, по Блейку, божественная сущность человека заключается в единстве его противоположных способностей. На картине "Бог творит Адама" это единство символически представлено в виде использования Творцом при создании человека четырех стихий: воды (чувственная функция, т.е. способность к восприятию), воздуха (рациональная), земли (фантазийная) и огня или света (эмоциональная). Блейк нашел удивительно выразительный символ для передачи своего эмоционального отношения к односторонней рациональности, уродующей человека: "это змея, обвивающая тело Адама своими кольцами и символизирующая этим то зло, которое причиняет односторонняя рациональность. Последняя ограничивает творческие способности человека, подавляя его воображение и эмоции. В целом ряде своих символических композиций Блейк изображает спящего человека, около которого разыгрывается какая-то загадочная сцена, с первого взгляда совершенно непонятная непосвященному зрителю. Между тем, из философско-поэтических комментариев автора следует, что подобные сцены выражают одну и ту же мысль: иррациональное воображение должно спасти человека от летаргического сна, обусловленного односторонней рациональностью. Кошмар, создаваемый такой рациональностью, прекрасно воплощен художником в знаменитой картине "Творец".

Между тем, из философско-поэтических комментариев автора следует, что подобные сцены выражают одну и ту же мысль: иррациональное воображение должно спасти человека от летаргического сна, обусловленного односторонней рациональностью. Кошмар, создаваемый такой рациональностью, прекрасно воплощен художником в знаменитой картине "Творец".

Идеал мистического человека предполагает, что высшей формой проявления связи человека с трансцендентной реальностью, его божественной сущности является испытываемое им чувство любви (в самом возвышенном духовном смысле этого слова). Божественная сущность же любви проявляется в том, что любовь дает бессмертие. Стало быть, мистичность любви приводит к мистичности смерти: смерть становится не концом жизни, а переходом в иную, более содержательную и полную жизнь, чем та, с которой мы имеем дело в наблюдаемом мире. Образцом реализации этой идеи считается знаменитая картина одного из лидеров прерафаэлитов английского художника итальянского происхождения Г.Россетти "Беата Беатриче" (1863-1866). Героиней картины является возлюбленная художника Елизавета Сиддаль, воплощавшая в жизни его идеал мистической красавицы и служившая музой прерафаэлитов (Другой лидер прерафаэлистского движения Х.Гент воплотил её в образе Офелии в своей картине "Офелия"). На картине она представлена в образе Беатриче - возлюбленной Данте - умирающей на балконе дворца своих родителей во Флоренции 9 июня 1290 г (Это событие описано Данте в поэме "Vita nuova"). Однако картина отнюдь не сводится к простой иллюстрации дантовской поэмы.

Указанный исторический эпизод использован лишь как повод, чтобы передать поток переживаний, вызванных у художника внезапной загадочной смертью Елизаветы Сиддаль в возрасте 29 лет в далеком от Италии Лондоне много веков спустя 11 февраля 1862 г. Россетти как бы подчеркивает связь времен, устанавливая мистическую зависимость столь отдаленных событий и намекая на древнюю концепцию переселения душ. Беатриче представлена в состоянии мистического транса, когда её любящая и любимая душа расстается с телом и удаляется в трансцендентный мир, обретая, тем самым, бессмертие. Вдали справа виднеется фигура самого Россетти в образе Данте; слева маячит загадочная фигура в красном одеянии с пламенеющим сердцем в руке. Это дух любви, символизирующий духовную связь Беатриче (Сиддаль) и Данте (Россетти).  Загадочная птица на переднем плане с цветком мака в клюве символизирует приближающуюся смерть, момент которой отмечают солнечные часы. Этот образ играет ключевую роль для понимания смысла всей композиции. Зритель сразу обращает внимание на необычное оперение птицы и ореол около её головы. Если он вспомнит античный символ любви (голубка - символ Венеры), интерпретацию красного цвета как символа страсти (что перекликается с красным одеянием духа любви) и старинное истолкование мака в качестве символа сна, то смысл с первого взгляда весьма загадочного образа станет совершенно прозрачным: божественный посланец приносит весть о переходе души Беатриче в "далекий, торжественно-спокойный мир" (Мутер), в котором она должна обрести вечное существование. Таким образом, мы получаем символическое изображение того, как конечная земная любовь придает человеческой личности бесконечную ценность. Удивительно точным выражением эмоционального отношения к этой идее является знаменитое четверостишие Блейка:

Загадочная птица на переднем плане с цветком мака в клюве символизирует приближающуюся смерть, момент которой отмечают солнечные часы. Этот образ играет ключевую роль для понимания смысла всей композиции. Зритель сразу обращает внимание на необычное оперение птицы и ореол около её головы. Если он вспомнит античный символ любви (голубка - символ Венеры), интерпретацию красного цвета как символа страсти (что перекликается с красным одеянием духа любви) и старинное истолкование мака в качестве символа сна, то смысл с первого взгляда весьма загадочного образа станет совершенно прозрачным: божественный посланец приносит весть о переходе души Беатриче в "далекий, торжественно-спокойный мир" (Мутер), в котором она должна обрести вечное существование. Таким образом, мы получаем символическое изображение того, как конечная земная любовь придает человеческой личности бесконечную ценность. Удивительно точным выражением эмоционального отношения к этой идее является знаменитое четверостишие Блейка:

В одном мгновеньи видеть вечность

Огромный мир - в зерне песка,

Держать в пригоршне бесконечность

И небо - в чашечке цветка.

(Зрителю трудно удержаться от соответствующей ассоциации, когда его взгляд падает на изображенные на картине солнечные часы; созерцание духа любви, держащего в руке пламенеющее сердце, и цветка мака придает этой ассоциации законченный характер)

Естественно ожидать, что подобно тому как идеал типического человека требовал типизации всех вещей, идеал мистического человека (с такой силой воплощенный Россетти в только что описанной картине) должен потребовать столь же решительной их мистификации. Блестящими образцами последней являются, как мы уже видели, "Козел отпущения" Гента и "Остров мертвых" Беклина. Здесь не только животные, но и растения и даже безжизненные камни приобретают особый тайный смысл, отражающий умонастроение мистического человека.

Следует отметить, что символистский подход к вещам не просто отличается от реалистического подхода, но диаметрально ему противоположен. Например, для такого "реалиста", каким была афинская гетера Клепсидра, изобретенные ею водяные часы - всего лишь прибор для измерения продолжительности интимного общения и определения соответствующей платы за "труд". Напротив, с точки зрения той возвышенной философии, на которую опирались символисты, подобные часы - поэтический символ столь высокой "материи" как бренность материального бытия, которая ведет к постижению скрытой за ней трансцендентной реальности. Если типизация, так сказать "отрезвляет" мир, то мистификация в известном смысле "опьяняет" его.

Итак, в конце XIX в. окончательно оформился эстетический идеал символизма, каковым стало представление о художественном произведении, соответствующем идеалу мистического человека. Специфика символистского эстетического идеала (в отличие от реалистического идеала) состоит в замене эмоционального отношения к типу эмоциональным отношением к тайне. Поэтому установка на поиск таинственного в окружающем мире - важнейшая особенность символистского идеала: "Природа привлекает их тем, что в ней есть странное... и они равнодушны ко всему обыденному в ней. В природе, как и в душевной жизни, они любят только скрытое. Из ночного мрака, из-за покрова туманов мир глядит более загадочными взорами и вглядываясь в него в эти моменты, мы угадываем в нём странные глубины. Поэтому самые изысканные и восприимчивые художники с проникновенной любовью изучают туман. Более всего их радует вечер, когда краски умирают и когда выступают прозрачные тени... и в пейзаже разлито таинственно печальное настроение" (Мутер Р. История живописи в XIX в. Т.3. С.301). За какой бы живописный жанр художники ни брались - будь то многофигурная сцена, пейзаж или портрет - они всегда "хотят вызвать впечатление чего-то неземного, предчувствие иного неведомого мира" (Там же).

Эстетический идеал символизма особенно интересен в том отношении, что здесь влияние философии на художественный процесс становится гораздо очевиднее и потому легче поддается научному анализу, чем когда речь идёт об идеалах многих других художественных направлений.  В связи с этим один из членов прерафаэлистского братства английский художник-символист Миллес выражал возмущение по поводу восприятия одной из лучших его картин "Осенние листья" теми зрителями, которые видели в этой картине только искусно написанную кучу опавших листьев и совершенно не улавливали тот глубокий философский подтекст, который автор вложил в этот образ: "Я всегда чувствовал себя оскорбленным, когда люди рассматривают картину как простой... эпизод, выбранный для эффекта и цвета, тогда как моим намерением было написать такую картину, которая своей торжественностью возбуждала бы самое глубокое религиозное чувство. Я выбрал тему сжигаемых листьев из множества возможных, чтобы произвести это чувство и картина была задумана и начата исключительно с этой целью" (Fleming G.H. That Never Shall Meet Again (Rossetti, Millais, Hunt). London. 1971. P.41). Из этого самоотчета следует, что хаотическое нагромождение сжигаемых листьев понадобилось художнику, чтобы создать у зрителя настроение "бренности" земного бытия и этим возбудить чувства, связанные с представлением (Обратим внимание, что эмоциональное отношение к трансцендентной о реальности и эмоциональное отношение к представлению такой реальности практически не различимы; поэтому вопрос о том, существует ли такая реальность "на самом деле" или нет, для понимания роли философии в художественном процессе совершенно не существенен) о прочной трансцедентной реальности, свободной от указанной "бренности".

В связи с этим один из членов прерафаэлистского братства английский художник-символист Миллес выражал возмущение по поводу восприятия одной из лучших его картин "Осенние листья" теми зрителями, которые видели в этой картине только искусно написанную кучу опавших листьев и совершенно не улавливали тот глубокий философский подтекст, который автор вложил в этот образ: "Я всегда чувствовал себя оскорбленным, когда люди рассматривают картину как простой... эпизод, выбранный для эффекта и цвета, тогда как моим намерением было написать такую картину, которая своей торжественностью возбуждала бы самое глубокое религиозное чувство. Я выбрал тему сжигаемых листьев из множества возможных, чтобы произвести это чувство и картина была задумана и начата исключительно с этой целью" (Fleming G.H. That Never Shall Meet Again (Rossetti, Millais, Hunt). London. 1971. P.41). Из этого самоотчета следует, что хаотическое нагромождение сжигаемых листьев понадобилось художнику, чтобы создать у зрителя настроение "бренности" земного бытия и этим возбудить чувства, связанные с представлением (Обратим внимание, что эмоциональное отношение к трансцендентной о реальности и эмоциональное отношение к представлению такой реальности практически не различимы; поэтому вопрос о том, существует ли такая реальность "на самом деле" или нет, для понимания роли философии в художественном процессе совершенно не существенен) о прочной трансцедентной реальности, свободной от указанной "бренности".

Анализ эстетического идеала символизма весьма поучителен и в том отношении, что он позволяет сравнить строгое теоретическое определение эстетического идеала (данное выше) с тем интуитивным представление о нем, которым художник обычно руководствуется в своей практической деятельности. Один из ведущих представителей английского символизма Берн-Джонс описывает эстетический идеал этого художественного направления следующим образом: "Я подразумеваю под картиной прекрасную романтическую мечту (т.е. некоторое наглядное представление - В.Б.) о чем-то таком, чего никогда не было и никогда не будет (принцип неправдоподобия, требуемый трансцендентной реальностью для выражения эмоционального отношений к ней - В.Б.)" (Цит. по: Fleming G.H. That Never Shall Meet Again (Rossetti, Millais, Hunt). London. 1971. P.286).

Нетрудно заметить, что, с одной стороны, приведённая формулировка вполне правильно схватывает суть дела; но, с другой стороны, она слишком абстрактна и расплывчата (Она фиксирует то сходство, что есть между идеалом символизма и романтизма, но не вскрывает специфических особенностей первого по сравнению со вторым) и свидетельствует о трудности даже для выдающегося художника теоретически осмыслить собственную деятельность.

Казалось бы, при столь интуитивном и мистическом понимании символистского идеала крайне трудно говорить о каких-то четко определенных нормативах. Однако, как это ни парадоксально, система таких нормативов разработана в соответствующей литературе (См., например, Hofstatter H.H. Symbolizm. Warszawa. 1987) ничуть не хуже, чем в случае иных более приземлённых идеалов.

I. Содержательные нормативы символистского идеала.

1) Отказ от изображения современной жизни и антиутилитаризм. Первое предполагает с одной стороны, возврат к мифологическим и библейским сюжетам, а с другой - особую тягу к средневековью (медивеализм). Как то, так и другое представляет собой своеобразную негативную реакцию на промышленную революцию, научно-технический прогресс и реалистическое направление в искусстве.

Движение прерафаэлитов возникло в Англии в середине XIX в. (наибольший расцвет в период с 1848 по 1856 гг.) именно как выражение такой реакции. В этом проявился своеобразный возврат к романтическим традициям, хотя и с соответствующей спецификой. Как мы уже видели, оно было инспирировано антисциентистскими взглядами Блейка, резко критиковавшего рационалистическое мировоззрение XVIII в. и связанное с ним искусство как словом, так и кистью.

Соответствующая реакция на техническую цивилизацию XIX в. получила не менее яркое выражение на континенте в тех гнетущих чувствах, которые испытали лидеры французского символизма Пюи де Шаванн и Г.Моро при посещении технической выставки в Париже в 1889 г. (Символистская живопись, следовательно "была протестом против этого вторжения инженеров и механиков" /Тугендхольд Я. Пювис де Шаванн. СПб., 1911. С.71/).

Требование антиутилитарного подхода к тематике художественного творчества выразилось в падении интереса, прежде всего, к бытовому жанру, бытовому портрету, обычному пейзажу и натюрморту, т.е. как раз к тем сюжетам, которые пользовались наибольшей популярностью у реалистов.

Таким образом, установка на антисциентизм, антитехнизация и антибытовизм стала одним из важнейших требований символистского идеала.

2) Приоритет фантазии над реальностью и неестественное сочетание реального с фантастическим или реального с реальным. Такая установка не только не исключала, но даже предполагала натурализм в выписывании деталей. Многие прерафаэлиты заслужили громкие похвалы такого сурового критика, каким был Рескин, за "правдивость" в изображении деталей. Но это была совсем не та правдивость, которую требовал реалистический идеал. С точки зрения последнего подобная "правдивость" была хуже любой "реалистической" фальши, ибо она представляла собой полный отход от реально возможного в композиции картины как целого. Недаром Мутер назвал эту особенность символистского метода "трансцендентальным натурализмом", или "неоидеализмом". Принцип локального правдоподобия сочетался, следовательно, с принципом глобального неправдоподобия, подчеркивавшего отсутствие связи с видимым миром и намекавшего на связь с миром невидимым. Локальное правдоподобие только усиливало глобальное неправдоподобие. Беклин удостоился за это самых восторженных похвал со стороны акад. Грабаря:  "Всё фантастическое только в том случае может быть великим, когда оно в высшей степени реально почувствовано и реально передано. Беклин - совершенно такой же реалист, как все нам известные, но он реалист фантастического тогда как те - реалисты действительности" (Грабарь И. Арнольд Бёклин. "Мир искусства". 1901. № 2-3. С.95).

"Всё фантастическое только в том случае может быть великим, когда оно в высшей степени реально почувствовано и реально передано. Беклин - совершенно такой же реалист, как все нам известные, но он реалист фантастического тогда как те - реалисты действительности" (Грабарь И. Арнольд Бёклин. "Мир искусства". 1901. № 2-3. С.95).

Примером символистского сочетания реального и фантастического может служить знаменитый беклиновский "Автопортрет со смертью", в котором реалистический портрет художника комбинируется с образом смерти, наигрывающей у него под ухом на скрипке "свою ужасную песнь" (Грабарь); иллюстрацией же символистского сочетания реального с реальным является картина Штука "Порок", где реалистическое изображение обнаженной женщины комбинируется со столь же реалистическим изображением огромной змеи.

3) Проблема любви и смерти ("эроса и танатоса") - сочетание эротики и мистики и культ демонической ("роковой") женщины (т.н. женщины - вамп - la femme fatale). В отличие от романтического идеала, противопоставлявшего духовную любовь как нечто возвышенное физической, как чему-то низменному, идеал символизма потребовал их единства и взаимопроникновения (глубокой гармонии духовного и физического) (Это, однако, была совсем не та гармония, которой требовал идеал Ренессанса. На фоне ренессансной гармонии демоническая гармония европейского Декаданса выглядит как своего рода "гармония с червоточиной"). Поэтому декадентский (символистский) идеал женщины, выдвинутый символистами на рубеже XIX-XX вв., наряду со сходством с её романтическим идеалом имеет и существенное отличие. Наиболее ярким воплощением этого идеала явились женские образы, созданные Россетти и Климтом.

Образ демонической женщины, сложившийся первоначально в живописи прерафаэлитов, предполагал как определенное сочетание внешних черт (высокая стройная фигура, длинная тонкая шея, пышные длинные бледно-золотые или каштановые волосы с оттенком старинной бронзы или опавших листьев, алые чувственные губы, завораживающий, "эфирный" взгляд и т.п.), так и особенностей поведения (сочетание невинности и разнузданности, преданности и предательства, честности и вероломства и т.п.) (Следует отметить, что символистский идеал женщины, которому поклонялись, в частности, прерафаэлисты, отнюдь не был простым слепком с действительности /хотя, например, Е.Сиддаль приближалась к этому идеалу/. Он сложился в сознании Россетти в результате обобщения, идеализации и синтеза различных черт шести его фавориток - Elizabet Siddal, Fanny Cornforth, Anna Miller, Jane Morris, Alexa Wilding, Marie Spartali. "Каждая из них была загадочной женщиной, которая заключала в себе некую тайну, делавшую трудным для всякого говорить решительно об её истинной духовной сущности" /см., Fleming G.H. That Never Shall Mеet Again. London. 1971. P.105/).

Именно подобная комбинация противоположных качеств превращала этот образ в источник одновременно как наслаждения, так и страдания и, тем самым, сокращала дистанцию, отделяющую любовь от смерти. Вот как воспринимали идеал декадентской женщины современники: "Своими ослепительными руками и дышащими страстью плечами она производит гипнотизирующее... впечатление. К ней страшно приблизиться, потому что чувствуется, что она задушит того, кого заключит в свои объятия... Мрачные тайны скрыты в глубоко лежащих горящих демоническим огнем глазах, и её сладострастные, полные, как бы рвущиеся к поцелуям губы производят жуткое впечатление" (Мутер Р. История живописи в XIX в. Т.3. С.323).  Не случайно "Прозерпина" Россетти держит гранат - древний символ запретной и потому опасной любви.

Не случайно "Прозерпина" Россетти держит гранат - древний символ запретной и потому опасной любви.

Решение проблемы взаимоотношения любви и смерти, которое подразумевалось символистским идеалом, было парадоксальным, хотя, по-своему, вполне логичным. С одной стороны, демоническая любовь неизбежно влекла её участников к гибели, но, с другой - сама эта гибель открывала перед ними новую жизнь, делая их бессмертными. В этом и заключалось то глубокое единство эротизма и мистицизма ("Этим сочетанием утонченной современной чувственности и католического мистицизма Россетти создал новую красоту. Живопись его была как бы каплей драгоценнейшей эссенции; она чарует, опьяняет красками - это самый сильный элексир настроений из всех когда-либо созданных в английском искусстве" /Мутер Р. История живописи в XIX в. Т.3. С.323/. Сочетание эротизма и мистицизма проявляется также в популярной в символизме "мистической эротике потерянного рая" /Хофштаттер/. Дело в том, что согласно философии символизма, "настоящий рай - потерянный рай" /М.Пруст/, ибо только труднодоступный плод по-настоящему сладок /Hofstatter H.H. Symbоlizm. Warszawa. 1987. S.53, 78/), на котором настаивал символистский идеал, и которое получило одно из своих наиболее выразительных воплощений в обсуждавшейся уже картине Ходлера "Ночь" и в менее известной, но не менее эффектной композиции испанского художника Ромеро де Торреса (1880-1930) "Цыганский романс".

4) Культ покоя. В этом вопросе произошёл своеобразный возврат уже не к романтическим, а к классицистическим традициям. Поскольку движение характерно для видимого мира, то символом невидимого должно стать то, что свободно от движения. Только в этом случае символ будет намекать на принципиальное отличие трансцендентной реальности от всего наблюдаемого. Если же движение всё-таки входит в сюжет, то оно приобретает странный "застывший" характер, примером чего может служить упоминавшаяся уже композиция У.Крейна "Четыре сезона" (1905-1909).

Только в этом случае символ будет намекать на принципиальное отличие трансцендентной реальности от всего наблюдаемого. Если же движение всё-таки входит в сюжет, то оно приобретает странный "застывший" характер, примером чего может служить упоминавшаяся уже композиция У.Крейна "Четыре сезона" (1905-1909).

5) Условность пространства и времени - неопределенность места и времени происходящего или сочетание в одной композиции разноместных или неодновременных (симультанеизм) событий. Такое требование носит ярко выраженный антиреалистический характер.

6) Антиаллегоризм - невозможность рациональной интерпретации символа в отличие от аллегории (и метафоры), ибо последняя, предполагает возможность рационального описания объекта, к которому она относится, тогда как символ (в символизме) исключает такое описание (Lehmann A.G. The Symbolist Aesthetic in France (1885-1895). Oxford. 1950. P.283). Достаточно сопоставить классическую аллегорию, каковой является "Клевета" Боттичелли с упоминавшейся уже символистской композицией Бёклина "В игре волн" и вспомнить то, что говорилось об этих картинах ранее.

II. Формальные нормативы символистского идеала.

Символистский характер элементов:

1) Статуарность - уподобление персонажей оцепенелым статуям (т.н. сомнамбулизм изображения, так раздражавший всегда реалистов). Это требование наиболее ярко проявилось в творчестве Берн-Джонса ("Король Кофетуа и нищая"), Пюи де Шаванна ("Св. Женевьева") и М.Дени ("Музы").  Оно является естественным следствием уже упоминавшегося культа покоя. Комментируя это требование, находившийся под сильным влиянием Пюи де Шаванна Гоген писал: "Пусть на всём, что вы пишете, лежит печать спокойствия и уравновешенности. Избегайте динамических поз. Каждая фигура должна быть статической " (Даниельсон Б. Гоген в Полинезии. М., 1969. С. 81). А Г.Моро назвал это требование принципом инертной красоты (La belle inertie; движение, по Моро, "ведет к мелодраме" /Ironside R. Gustave Moreau and Burne-Jones. "Apollo", March. 1975. P.175-176/) и последовательно проводил его в своем творчестве.

Оно является естественным следствием уже упоминавшегося культа покоя. Комментируя это требование, находившийся под сильным влиянием Пюи де Шаванна Гоген писал: "Пусть на всём, что вы пишете, лежит печать спокойствия и уравновешенности. Избегайте динамических поз. Каждая фигура должна быть статической " (Даниельсон Б. Гоген в Полинезии. М., 1969. С. 81). А Г.Моро назвал это требование принципом инертной красоты (La belle inertie; движение, по Моро, "ведет к мелодраме" /Ironside R. Gustave Moreau and Burne-Jones. "Apollo", March. 1975. P.175-176/) и последовательно проводил его в своем творчестве.

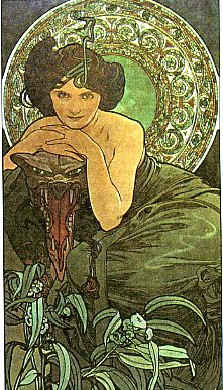

2) Стилизация (условность) рисунка и формы или же размытость (диффузность, нечеткость) того и другого. Под стилизацией здесь часто подразумевается преднамеренное искажение линии и формы; Таков, например, ребенок, изображенный лежащим в ракурсе на картине "Бедный рыбак" (работы Пюи де Шаванна - В.Б.): есть что-то глубоко трогательное и щемящее в его утрированно большом туловище и рахитических, беспомощно-крошечных ножках. Да, ракурс неверен в перспективном отношении, но зато как проникновенно верна экспрессия!" (Тугендхольд Я. Пювис де Шаванн. СПб., 1911. С. 65). Высшей виртуозности в стилизации рисунка и формы как особом выразительном средстве достиг чешский художник А.Муха в его знаменитых женских образах ("Изумруд").

3) Плоский характер изображения и отсутствие светотени. Это подчеркивает бестелесность и неземную сущность изображаемого.

4) Условность колорита. Она проявляется в употреблении локальных цветов (без полутонов), блёклых красок и специальной символики цвета.  Следовательно, символистский идеал требует столь же сознательного отхода от "правдоподобия" колорита, как и от "правдоподобия" рисунка и формы. Символика красок может быть прямой. Так, у Россетти в его "Beata Beatrix", построенной на контрасте красных и зеленых тонов, красное символизирует любовь а зеленое (накидка у Беатриче) - надежду (В картине "Ночь" Ходлера, построенной на контрасте белых и черных тонов6, белое символизирует любовь, а черное - смерть. Здесь проблема любви и смерти получает непосредственное символическое выражение в цвете). Но символический смысл колорита может быть более тонким и сложным. Именно такую функцию выполняют, с первого взгляда, странные блеклые краски в монументальных композициях Пюи де Шаванна. У зрителей, воспитанных в реалистических традициях, такой колорит может вызвать не только недоумение, но и раздражение: создается впечатление, что художник просто лишен элементарного чувства цвета и не умеет пользоваться красками, в чем его и упрекали многие современники. Между тем, если учесть, что Пюи де Шаванн, руководствуясь символистским идеалом, ставил своей задачей передать эмоциональное отношение не к обычной, а к трансцендентной реальности, тогда становится понятно, что именно это обстоятельство "открыло ему всё очарование потухающих красок, жемчужных нюансов, заглушенных созвучий..." (Тугендхольд Я. Пювис де Шаванн. СПб., 1911. С.90) Ведь как раз блеклый (Если с позиций реалистического идеала такой колорит казался "анемичным", то через призму символистского идеала этот "матово-неопределенный, как на выцветших тканях или стёршихся фресках", колорит выглядел иначе: "Краски нежно и мягко обливают призрачные фигуры меловато-серым общим тоном, отгоняющим действительность, навевающем сновидения. Нельзя представить его картин без этого ... затуманенного света, без этого серебристого, прозрачного - Платон сказал бы пропитанного божественным дыханием - воздуха, без нежных тонов этих бледнозеленых, бледнорозовых, бледнофиолетовых платьев, нежных как увядающие цветы, - без этого колорита, который придает фигурам нечто призрачное, неземное" /Мутер Р. История живописи в XIX в. Т.3. С.389-390/) колорит создавал настроение чего-то ирреального, неземного, некую мистическую атмосферу, которую невозможно было передать с помощью сочных "земных" красок мастеров барокко XVII в. или реализма XIX в. С этим связано и отсутствие явно выраженной игры света и тени (являвшейся таким важным выразительным средством в других стилевых тенденциях). На смену этой игре пришел "равномерно-мглистый, предрассветный и предзакатный полусвет... угасающий на горизонте голубовато-лиловыми далями" (Тугендхольд Я. Пювис де Шаванн. СПб., 1911. С.45).

Следовательно, символистский идеал требует столь же сознательного отхода от "правдоподобия" колорита, как и от "правдоподобия" рисунка и формы. Символика красок может быть прямой. Так, у Россетти в его "Beata Beatrix", построенной на контрасте красных и зеленых тонов, красное символизирует любовь а зеленое (накидка у Беатриче) - надежду (В картине "Ночь" Ходлера, построенной на контрасте белых и черных тонов6, белое символизирует любовь, а черное - смерть. Здесь проблема любви и смерти получает непосредственное символическое выражение в цвете). Но символический смысл колорита может быть более тонким и сложным. Именно такую функцию выполняют, с первого взгляда, странные блеклые краски в монументальных композициях Пюи де Шаванна. У зрителей, воспитанных в реалистических традициях, такой колорит может вызвать не только недоумение, но и раздражение: создается впечатление, что художник просто лишен элементарного чувства цвета и не умеет пользоваться красками, в чем его и упрекали многие современники. Между тем, если учесть, что Пюи де Шаванн, руководствуясь символистским идеалом, ставил своей задачей передать эмоциональное отношение не к обычной, а к трансцендентной реальности, тогда становится понятно, что именно это обстоятельство "открыло ему всё очарование потухающих красок, жемчужных нюансов, заглушенных созвучий..." (Тугендхольд Я. Пювис де Шаванн. СПб., 1911. С.90) Ведь как раз блеклый (Если с позиций реалистического идеала такой колорит казался "анемичным", то через призму символистского идеала этот "матово-неопределенный, как на выцветших тканях или стёршихся фресках", колорит выглядел иначе: "Краски нежно и мягко обливают призрачные фигуры меловато-серым общим тоном, отгоняющим действительность, навевающем сновидения. Нельзя представить его картин без этого ... затуманенного света, без этого серебристого, прозрачного - Платон сказал бы пропитанного божественным дыханием - воздуха, без нежных тонов этих бледнозеленых, бледнорозовых, бледнофиолетовых платьев, нежных как увядающие цветы, - без этого колорита, который придает фигурам нечто призрачное, неземное" /Мутер Р. История живописи в XIX в. Т.3. С.389-390/) колорит создавал настроение чего-то ирреального, неземного, некую мистическую атмосферу, которую невозможно было передать с помощью сочных "земных" красок мастеров барокко XVII в. или реализма XIX в. С этим связано и отсутствие явно выраженной игры света и тени (являвшейся таким важным выразительным средством в других стилевых тенденциях). На смену этой игре пришел "равномерно-мглистый, предрассветный и предзакатный полусвет... угасающий на горизонте голубовато-лиловыми далями" (Тугендхольд Я. Пювис де Шаванн. СПб., 1911. С.45).

Символистский характер структуры:

1) декоративность композиции. Глубокий смысл этого требования был раскрыт в таких эстетических принципах (сформулированных впервые в рамках символизма) как принцип параллелизма Ходлера и принцип необходимой роскоши Г.Моро. Блестящим образцом применения первого является уже упоминавшееся "Предназначение", а второго - "Юпитер и Семела". Принцип параллелизма требует закономерной повторяемости графических и цветовых элементов, придающей композиции симметрию и ритм. Ходлер обратил внимание на то, что впечатление усиливается от повторения одного и того же объекта, о чем свидетельствует, например, повторение стволов в лесу или цветов на лугу. Он предпочитает повторение пяти или семи фигур, "потому что нечетное число повышает порядок в картине и создает естественный центр, вокруг которого я могу сконцентрировать выражение всех... фигур. Если бы я выбрал большее число, глаз не смог бы охватить все фигуры одновременно" (.Selz P. Ferdinand Hodler. Berkeley. 1972. P.117. Не является исключением из этого правила и "Ночь", хотя в ней восемь фигур. Дело, однако, в том, что шесть фигур сгруппированы в три пары, играющие самостоятельную роль в композиции. Поэтому основных композиционных элементов не восемь, а пять; среди них имеется естественный центр, роль которого играет центральная пара). Очевидно, что если бы число было меньше, исчезло бы ощущение ритма.

Принцип параллелизма требует закономерной повторяемости графических и цветовых элементов, придающей композиции симметрию и ритм. Ходлер обратил внимание на то, что впечатление усиливается от повторения одного и того же объекта, о чем свидетельствует, например, повторение стволов в лесу или цветов на лугу. Он предпочитает повторение пяти или семи фигур, "потому что нечетное число повышает порядок в картине и создает естественный центр, вокруг которого я могу сконцентрировать выражение всех... фигур. Если бы я выбрал большее число, глаз не смог бы охватить все фигуры одновременно" (.Selz P. Ferdinand Hodler. Berkeley. 1972. P.117. Не является исключением из этого правила и "Ночь", хотя в ней восемь фигур. Дело, однако, в том, что шесть фигур сгруппированы в три пары, играющие самостоятельную роль в композиции. Поэтому основных композиционных элементов не восемь, а пять; среди них имеется естественный центр, роль которого играет центральная пара). Очевидно, что если бы число было меньше, исчезло бы ощущение ритма.

Именно повторение графических и цветовых элементов вокруг естественного центра, которое Ходлер назвал "параллелизмом", и создает "чувство единства" (Ходлер), которое, согласно эстетической установке Ходлера, должно "доставлять удовольствие" ("Он /Ходлер - В.Б./ наблюдал в природе таинственную выразительность бесконечного повторения сходных форм, например, бесчисленных колонн, образованных стволами деревьев в лесу" /Mc Donell P. The kiss: a barometer for the Symbol of Gustav Klimt. "Arts magazin". April. 1986. Vol.60. №8. P.70/). Ходлеровский параллелизм становится при этом символом особого духовного единства и, следовательно, согласно философии символизма, трансцендентной реальности, скрытой за видимым миром вещей. Таким образом, чисто формальное требование приобретает глубокий содержательный смысл.

Но декоративность не сводится только к повторяемости. Есть в ней и ещё один не менее важный аспект, каковым является богатство графических и цветовых элементов, т.е. их разнообразие. В требовании последнего и заключается принцип необходимой роскоши Г.Моро (Ironside R. Gustave Moreau and Burne Jones. "Apollo". March. 1975. P.175-176): "Несуществующая роскошь, видимое точно в сказках и снах жило в мозгу художника (Г.Моро - В.Б.) с такой чеканной отчетливостью, с такой филигранной ясностью, что вышивальщица могла бы скопировать шитьё с его тканей, архитектор - строить по его планам причудливые дворцы и ювелир располагать камни по его прихоти" (Даманская А.Ф. Гюстав Моро. "Аполлон". 1911. №4. С.27). Достаточно бросить взгляд на рисунок, чтобы убедиться в справедливости этих слов.

Если "параллелизм" графических и цветовых элементов оказывается (в рамках символистского идеала) символом духовного единства, то их "несуществующая роскошь" - символом духовного богатства (духовной силы и мощи). Оба же выступают проявлениями в видимом мире (как бы разными отражениями в одном и том же зеркале) той таинственной невидимой реальности, существование которой постулирует философия символизма. Ибо, согласно этой философии, высшая гармония мира заключается в сочетании единства и многообразия, причем источником этой гармонии является указанная трансцендентная реальность (Обратим внимание, что декоративность может приобрести и самостоятельное значение без того мистического подтекста, который характерен для символистского идеала. В этом случае мы имеем дело уже с иным эстетическим идеалом, составляющим основу чистого декоративизма. Целью последнего является передача эмоционального отношения к фантастической закономерности как таковой. Такая закономерность обычно требуется для создания атмосферы сказочности. Блестящим образцом подобной декоративности является творчество русского художника Билибина /1876-1942/).

2) переход от нормальной (центральной) к аномальной (параллельной, обратной и т.п.) перспективе. Это естественное следствие требования условности пространства. Ярким примером такой перспективы является упоминавшиеся уже ходлеровские "Ночь" и "Предназначение". Ирреальность пространства проявляется здесь, в частности, в том, что в этих композициях отсутствует перспективное сокращение фигур (дальние фигуры имеют те же размеры, что и ближние);

3) "туманность" композиции - отсутствие детальной проработки тех или иных её частей с целью умышленного сохранения неясности, намёка и недосказанности. Здесь это выступает как своеобразный приём по созданию атмосферы загадочности и таинственности. Характерным примером может служить картина английского художника Робинсона (1824-1913) "Богини судьбы". Неопределенность графических и цветовых элементов оказывается порой важным выразительным средством для передачи эмоционального отношения к тайне. К этому приему прибегали довольно часто Г.Моро, Климт, Сегантини, Кнопф, Уистлер и др.;

Неопределенность графических и цветовых элементов оказывается порой важным выразительным средством для передачи эмоционального отношения к тайне. К этому приему прибегали довольно часто Г.Моро, Климт, Сегантини, Кнопф, Уистлер и др.;

4) стилевые контрасты - сочетание в одной композиции стилевых приёмов, заимствованных у разных художественных направлений. Так, например, Климт строит многие свои картины на комбинировании реалистических и чисто декоративных элементов. Возможно и более сложное комбинирование, когда сочетаются элементы, взятые из трех и более стилей (например, сочетание элементов ренессанса, барокко, классицизма и романтизма). В искусствоведческой литературе такой приём нередко называется "эклектицизмом". Однако в рамках символистского идеала он не является эклектикой в собственном смысле, ибо если последняя не содержит эмоциональной информации (невыразительна), то стилевой контраст в структуре символистского метода приобретает особый символический смысл и создает особое настроение. Важно понять, что с помощью стилевого контраста можно кодировать такие чувства, которые невозможно закодировать никаким другим способом. Например, реалистическое изображение фигур на фантастическом фоне (Климт) или фантастическое на реалистическом (Бёклин) создает специфическое настроение, которое с точки зрения философии символизма позволяет выйти за рамки видимого мира в сферу невидимого;

5) пространственная (вневременная) "музыкальность" - уподобление композиции из линий и красок музыкальной композиции из звуков. Как известно, одно из наиболее ярких воплощений этот прием получил в творчестве Чурлёниса (1875-1911): "Свои фантастические картины он действительно пел, выражая нежными красками, узорами линий, всегда причудливой и необычайной композицией какие-то космические симфонии"; "замысел художника кажется каким-то ребусом, нагромождениями символов, выявляющими "звенящие" глубины космоса"; "это видения художника, в душе которого вечно звучат странные и жуткие мелодии" (Вяч.Иванов) (Маковский С. М.К.Чурлянис. "Аполлон". 1911. С.23-24). Требование "музыкальности" изобразительного искусства было разработано независимо друг от друга Уистлером, Бодлером и Вагнером. Их основная идея состояла в том, что должно существовать взаимно однозначное соответствие между звуками и цветами (музыкально-живописный изоморфизм). Поэтому, чтобы стать символом Невидимого, картина никоим образом не должна копировать наблюдаемые явления, а ей следует уподобиться музыкальной мелодии. В этой идее можно усмотреть определенное влияние философии Шопенгауэра, рассматривавшей музыку как наиболее совершенный способ познания иррациональной реальности ("универсальной воли").

III. Символистская гармония художественного образа - сочетание контраста символистских элементов и равновесия символистской композиции. Степень сложности контраста при этом, так же как и в случае реалистического произведения, может быть разной: очевидное щекочащее нервы противопоставление человеческого (тела женщины) нечеловеческому (тело змеи) ("Порок" Штука); более тонкое - разрушение созиданию ("Язычество и Христианство" Галлен-Каллелы); и очень сложное, с глубоким многослойным подтекстом, вызывающее тревожную настороженность - волнения в центре спокойствию на периферии ("Ночь" Ходлера).

Сравнивая гармонию символистского произведения с гармонией реалистического, мы обнаруживаем удивительное сходство, несмотря на громадную разницу в характере возбуждаемых этими видами гармонии эмоций. Это тем более странно, что символистский идеал по отношению к реалистическому (как ясно из анализа их нормативов) является антиидеалом. Достаточно сопоставить такие нормативы, как требование глобального правдоподобия в реализме и глобального неправдоподобия в символизме. Недоумение, однако, рассеивается, когда мы вспоминаем следующее. Реалистический образ, будучи искусственной умозрительной моделью, вообще говоря, столь же символичен, как и символистский (В связи с этим очевидна неэквивалентность терминов "символический" и "символистский". Второе является разновидностью первого). Как тот, так и другой кодируют эмоциональное отношение к некоторому объекту, а благодаря этому - и сам объект. Различие между символистским и реалистическим образом состоит не в том, что один является символом, а другой нет, а исключительно и всецело в характере их символизма (Любопытно, что как показывает анализ манифестов реалистов и символистов, этого не понимали ни теоретики реализма, ни символизма. Как те, так и другие считали, что реалистический образ копирует действительность, а символистский - идею. Как ясно из анализа художественного процесса /гл.I и II/, оба эти образа как целостные образования вообще ничего не копируют, а кодируют различные эмоциональные отношения к реальным или мысленным объектам. Это ещё раз подтверждает ту мысль, что существует громадная разница между способностью заниматься художественной деятельностью и способностью теоретически осмыслить эту деятельность). Реалистическая умозрительная модель кодирует эмоциональное отношение к рациональному объекту, а символистская - к иррациональному. Первый может быть описан научными методами; второй же - нет. Это вполне естественно, так как реалистическая модель кодирует эмоциональное отношение к типу, а символистская, как уже отмечалось - к тайне.

Очевидно, что соответствие гармонии художественного образа той гармонии, которая диктуется символистским идеалом, приводит к новому виду красоты - символистской красоте. Для зрителя, руководствующегося идеалом символизма, красивым кажется не то, что типично, а то, что таинственно, причем образ тем прекраснее, чем он таинственнее. Всякая попытка разоблачения тайны, с этой точки зрения, разрушает красоту (гасит всё очарование и заглушает всю гармонию символистского произведения). Нет ничего удивительного в том, что красота, диктуемая антиидеалом по отношению к идеалу реализма, должна стать альтернативой и своеобразным вызовом реалистической красоте. Когда критики, верные реалистическому идеалу, обвиняли Пюи де Шаванна в неправильности рисунка и "анемичности" колорита, тогда те, кто проникся идеалом символизма, отвечали: "Если Пюи де Шаванн изображает Св.Женевьеву сухим, костистым манекеном, бесплотной лунной тенью, то это не потому, что он не умеет рисовать, а потому, что он хочет дать символ аскетической, духовной, подвижнической красоты - красоты "не от мира сего", болезненными чарами которой веют удлиненные лица... Греко" (Тугендхольд Я. Пювис де Шаванн. СПб., 1911. С.58). Такая красота не может не быть декоративной, ибо "декоративная красота есть красота статическая, неподвижная и величавая... Только впечатление отстоявшихся движений и застывших поз может быть монументальным, продолжительным, успокаивающим глаз" (Там же. С.39). Вот эта "красота не от мира сего" и сближает символистскую красоту с готической красотой средневековья (в противоположность античности). И такая близость не должна вызывать удивления. Она является, в конечном счете, естественным следствием близости символистского и готического идеалов мистического человека: "чем больше угловатости в фигурах, тем сильнее светится в их выразительных глазах духовная жизнь" (Мутер Р. История живописи в XIX в. Т.2. С.346-347).