Трагизм и комизм человеческой деятельности

Замечательной особенностью закона дифференциации и интеграции идеалов оказывается то, что он делает понятной судьбу всякого идеала, которая в аллегорической форме изображалась в древних мифах, легендах и притчах. Как ясно из природы идеала, предварительным условием идеализации реальности является познание этой реальности, т.е. установление истины ("искушение"). Почему познание истины таит в себе сплошь и рядом для человека известную опасность? Потому что, выявив, каков мир, он обнаруживает несоответствие этого мира своим желаниям и испытывает намерение изменить его, чтобы устранить указанное несоответствие. Но это означает встать на путь Прометея и этим проявить присущую человеку "свободу воли" ("грехопадение"). "Свобода воли" обнаруживает себя прежде всего именно в создании идеализированного представления о желаемом мире. Поэтому само конструирование идеала есть вызов мирозданию, бунт против существующего порядка вещей ("Грехопадение есть вечный миф человека, именно благодаря ему он становится человеком" /Гегель. Соч. Т.VIII. М.-Л., 1935. С.304/) (прометеизм).  После того как идеал построен, начинается его распространение ("вероучение"), в результате чего он приобретает общезначимый характер. Далее следует переход к его реализации, для чего требуется соответствующая жертва ("жертвоприношение"). После первоначального успеха он вступает в конфликт с диктуемой им моралью и, в конце концов, терпит крушение ("искупление"). Крушение идеала оказывается возмездием за допущенный им грех.

После того как идеал построен, начинается его распространение ("вероучение"), в результате чего он приобретает общезначимый характер. Далее следует переход к его реализации, для чего требуется соответствующая жертва ("жертвоприношение"). После первоначального успеха он вступает в конфликт с диктуемой им моралью и, в конце концов, терпит крушение ("искупление"). Крушение идеала оказывается возмездием за допущенный им грех.

Таким образом, идеал, подобно античному Икару, переживает взлет и падение. Эмоциональное отношение к такому виражу судьбы, который следовало бы назвать эффектом Икара, было прекрасно передано во многих произведениях мировой живописи, но особой выразительности в этом сюжете достигли художники-символисты (рис. ). Кентавр как символ иррациональной демонической силы, уносящий на фоне солнечного заката музу поэта - традиционный символ идеала - в никуда - вот предельно лаконичный образ для передачи переживаний, связанных с крушением того идеала, на служение которому, быть может, ушли лучшие годы.

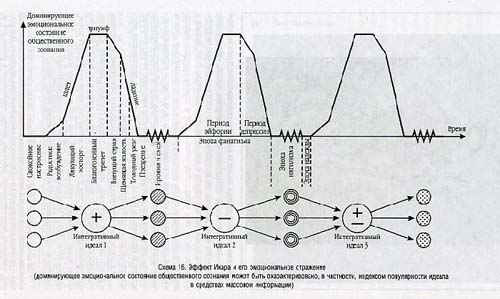

Как было показано в п. 2 данной главы, эффект Икара в судьбе идеала обусловлен двумя процессами: формированием нового идеала в результате интеграции множества старых и последующей дифференциацией вновь возникшего идеала на множество его разновидностей, всё дальше и дальше отдаляющихся друг от друга (деградация и распад). Причем первый процесс сопровождается ростом общезначимости идеала, а второй, напротив, - падением его популярности.

Описанная эволюция получает весьма сложное эмоциональное отражение в общественном сознании. Радужные надежды при зарождении идеала и первых признаках его растущей популярности сменяются бурной эйфорией, когда начинаются успехи в его реализации. Наступает эпоха фанатизма. Пока "работает" прагматический аспект идеала, дела идут в "гору". Но на каком-то этапе, исчерпав свой прагматический потенциал, идеал поворачивается к миру утопической стороной. Старые противоречия, для разрешения которых он был сконструирован, преодолены; но на их месте возникли новые противоречия, которые он разрешить не в состоянии.  Поэтому теперь прежний двуликий идеал превращается в чистую утопию, в некий социальный миф, уводящий своих поклонников от реальности в царство грёз. С этого момента начинается крутой поворот в бездну.

Поэтому теперь прежний двуликий идеал превращается в чистую утопию, в некий социальный миф, уводящий своих поклонников от реальности в царство грёз. С этого момента начинается крутой поворот в бездну.

Люди продолжают верить в него, но вместо положительных эмоций он теперь вызывает отрицательные. Однако это такие отрицательные эмоции, которые никоим образом не означают отказа от веры в идеал. Напротив, они выражают сохраняющуюся глубокую веру и страдание из-за угрозы, созданной неудачами в реализации идеала для прочности этой веры. Люди внушают себе, что трудности, с которыми сталкивается идеал, "временные" и что "всё образуется". Однако наступает такой момент, когда у многих из даже самых стойких поклонников идеала вера рушится. Тогда в общественном сознании происходит поворот от фанатизма к нигилизму. Прежние адепты идеала бросаются от одной крайности - неумеренных восторгов и благоговейного трепета - в другую: переходят к высокомерному презрению к обанкротившемуся идеалу, возмущению тем, что он обманул их надежды, а затем к открытому глумлению - от язвительной иронии до саркастического смеха, заканчивающегося в конце концов гомерическим хохотом. "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!" - спокойно и бесстрастно реагирует на это Клио - респектабельная муза истории, и она права. Ибо хохот по прошествии некоторого времени вновь сменяется серьезным настроением; опять появляется желание мысленно избавиться от новых противоречий; вновь конструируется идеализированное представление о желанном непротиворечивом мире - и всё начинается сначала. Для лучшего уяснения описанная картина эмоциональной эволюции очень условно и приближенно может быть представлена так, как это сделано на схеме 16.

Если внимательно присмотреться к характеру переживаний, связанных с крутым поворотом в судьбе идеала, то нетрудно заметить следующее. Подъем идеала, уверенно идущего к вершине своей славы, порождает чувство величия перед мощью новой социальной силы; крушение идеала - трагическое чувство, возбуждаемое неминуемым крахом титана, в которого так верили, и утратой всего того, "за что боролись"; завершившийся крах идеала - чувство ничтожности псевдокумира, связанное с глубоким разочарованием в нем, с ощущением низменности его действительных устремлений и подлинных результатов его деятельности; наконец, попытки реанимации обанкротившегося идеала в условиях его полной дискредитации - комическое чувство, обусловленное беспомощностью реаниматоров и полным непониманием последними своей беспомощности. А затем приходит новый идеал и опять начинается прежняя мелодия - величественное, трагическое, низменное, комическое... Эта картина прекрасно резюмируется известными словами Наполеона, сказанными после поражения Великой армии в России: "От великого до смешного - один шаг". Но если окинуть взглядом описанную закономерность, то становится ясно, что, вообще говоря, справедлива и обратная формула: "От смешного до великого иногда только шаг". То, чего не договорил в своё время Наполеон, сказал за него, правда не словом, а делом, 150 лет спустя другой человек. Навсегда особое место заняла в истории та сессия ООН, на которой осенью 1960 г., как писала мировая пресса, "Хрущев снял башмак". Это было, казалось бы, до смешного ничтожное событие, ибо не требуется никаких физических усилий и еще менее того ума, чтобы снять башмак и поставить его на стол перед собой, почти в упор к затылку сидящего впереди дипломата. Но прошло совсем немного времени и тем представителям средств массовой информации, которые покатывались со смеху от столь непарламентского поведения лидера сверхдержавы, стало не до смеха: тусклый блеск банального башмака отразился на международном политическом небосклоне зловещей вспышкой берлинского (1961) и карибского(1962) кризисов, поставивших человечество на грань глобальной ядерной катастрофы.

И в самом деле нередко то, что кажется совершенно ничтожным, низменным и просто смешным настолько, что ему не хочется придавать никакого значения, вырастает со временем до таких размеров, что отодвигает на задний план все общепризнанные приоритеты. Достаточно вспомнить положение русских коммунистов после поражения революции 1905 года или немецких нацистов после провала путча 1923 г. (Не менее характерна в этом отношении ситуация в физике в конце XIX в., когда на ясном небосклоне классической теории оставались только два маленьких "облачка" (Кельвин) - проблема эфирного ветра и т.н. ультрафиолетовая катастрофа. Они казались совершенно незначительными дефектами, вполне устранимыми в рамках той же классической теории. Но прошло несколько лет, как из этих "облачков" разразилась такая научная революция, о которой даже не помышлял ученый мир) Итак, каждый идеал рано или поздно приходит в упадок, но сам упадок подготавливает почву для возникновения нового идеала. Поэтому во всякой победе как бы скрыт зародыш поражения, а в поражении - зародыш победы. Отсюда старая и вечно юная мораль: не впадать в эйфорию, какой бы блестящей ни казалась победа, и не падать духом, каким бы горьким ни было поражение.

Схема 16

Анализ эмоциональной эволюции общественного сознания, связанной с эффектом Икара (схема 16) показывает, что в огромном потоке человеческих переживаний чувства, возбуждаемые крутыми поворотами в судьбе идеала, являются доминирующими. Это ключевые пики эмоциональной активности, крайние полюсы эмоционального напряжения. Все другие чувства со всеми их тончайшими нюансами составляют, так сказать, аранжировку этой центральной мелодии, этого ведущего лейтмотива. Привилегированное положение указанных чувств объясняется тем, что идеал определяет смысл жизни (п. 2 данной главы) и, следовательно, его судьба затрагивает самые фундаментальные проблемы жизни. Так как эволюция чувства величия завершается трагическим чувством, а чувства низменности - комическим, то крайними полюсами эмоциональной активности, в конечном счете, оказываются трагические и комические переживания. В сильнейших приступах ужаса и смеха проявляется наиболее полно диапазон возможных колебаний эмоционального состояния общественного сознания. Все другие чувства находятся как бы посредине этих полярных точек эмоционального накала. Отсюда ясно, что без понимания общих закономерностей возникновения трагизма и комизма человеческой деятельности нельзя понять смысл духовной эволюции человечества. Поэтому необходимо вначале проанализировать трагизм и комизм в отдельности, а затем рассмотреть связь между ними.

Наивное представление о трагедии связано с загромождением сцены множеством погибших персонажей. В крайнем случае автор трагедии должен угробить хотя бы одного. Такое представление не является удовлетворительным по той причине, что возможна трагедия без гибели и гибель без трагедии (например, многие детективные истории). Понятие трагедии, вырастающее из реальной истории, гораздо тоньше и глубже. Действительный трагизм появляется там и тогда, где и когда складывается ситуация трагического выбора. Суть последней заключается в выборе не между добром и злом (как это нередко считается) (В этом случае мы не выходим за рамки простого драматизма, между тем как трагизм есть высшая форма драматизма), а между злом и злом. Выбор между добром и злом, в известном смысле, тривиален: всякому ясно, что если вы следуете моральному закону, то надо предпочесть добрый (т.е. соблюдающий этот закон) поступок. Действительная проблема возникает тогда, когда вы, независимо от вашей воли, поставлены в такие условия, когда вы должны (Поэтому трагизм деятельности имеет необходимый характер. Трагедия несчастного случая сюда не относится) выбирать из двух нарушений морали одно. Здесь возможны три случая:

1) соблюдение одного морального закона по отношению к некоторому лицу (или группе лиц) требует нарушения другого морального закона по отношению к той же личности (тем же лицам);

2) соблюдение морального закона по отношению к одному лицу (группе лиц) требует нарушения этого же закона по отношению к другой личности (другой группе);

3) соблюдение одного закона относительно данного лица (данной группы) требует нарушения другого закона относительно другой личности (другой группы).

Классическим примером противоречия между двумя моральными законами является прославленный в мировой живописи и поэзии эпизод из английской истории XI в. Один британский граф жестоко притеснял подданных своего графства непомерными налогами. Его благочестивая супруга, вошедшая в историю под именем "леди Годива", умоляла супруга облегчить налоговое бремя. Но он был непреклонен. Однако после многих её просьб он, в конце концов, согласился при одном условии: что его супруга, воспитанная в суровых пуританских традициях средневековой Англии, для которой сама мысль о нарушении каких-то приличий была невыносима, проедет публично днем по городу в абсолютно обнаженном виде. Таким образом, леди Годива оказалась перед выбором: или соблюсти закон приличия ("сохраняй стыд") и нарушить закон милосердия ("помоги ближнему") или соблюсти закон милосердия и нарушить закон приличия, т.е. или обречь бедных на страдания или покрыть себя позором.  С точки зрения того христианского идеала, ревностной поклонницей которого она была, здесь мы имеем типичную ситуацию не простого, а трагического выбора: два моральных закона, диктуемых одним и тем же идеалом, оказываются несовместимыми. Трагедия состоит в том, что строгое следование идеалу приходит в противоречие с ним самим. Для последовательного сторонника идеала это совершенно невыносимо. Тем не менее, требуется выбор. И она преодолела всю тяжесть такого выбора и решилась на второе.

С точки зрения того христианского идеала, ревностной поклонницей которого она была, здесь мы имеем типичную ситуацию не простого, а трагического выбора: два моральных закона, диктуемых одним и тем же идеалом, оказываются несовместимыми. Трагедия состоит в том, что строгое следование идеалу приходит в противоречие с ним самим. Для последовательного сторонника идеала это совершенно невыносимо. Тем не менее, требуется выбор. И она преодолела всю тяжесть такого выбора и решилась на второе.

Анализ мировой истории показывает, что описанный эпизод столкновения между двумя моральными законами является лишь частным случаем огромного множества аналогичных противоречий. Это может быть конфронтация заповедей "помоги ближнему" и "не укради", с чем сталкивается глубоко религиозный монах, когда он вынужден красть пищу, чтобы накормить голодающих, или кожу, чтобы сшить обувь для бедных; или заповедей "спаси художественную ценность" и "не обмани", с чем имеет дело тот антиквар, который для возвращения в Лувр украденной "Джоконды" усыпляет бдительность похитителя, мнимо соглашаясь уплатить баснословную сумму и приглашая на свидание с похитителем под видом художественного эксперта агента полиции. Совершенно аналогично обстоит дело в случае заповедей "исполни свой долг" и "не шантажируй". С подобной ситуацией сталкивается врач, которому предстоит лечить террориста, раненного при операции освобождения захваченных им заложников. С одной стороны, профессиональный долг требует лечить человека и притом самым тщательным образом, а с другой -, вылечив такого человека, врач объективно поможет захвату новых заложников и, следовательно, будет содействовать новому шантажу. Ещё более драматический оборот приобретает положение врача, когда ему приходится выбирать между "облегчи страдания больного" и "не убий", потому что неизлечимо больной, испытывая невероятные мучения, требует освободить его от жизни (проблема эвтаназии). Наконец, в аналогичную ситуацию попадает и тот глубоко верующий христианин, который для предотвращения убийства должен дать убийце ложную информацию о местонахождении жертвы или попросту украсть у него пистолет.

Как бы ни были разнообразны подобные ситуации, они далеко не равноценны. Среди них существуют коллизии менее и более острые. Очевидно, что наибольшей остроты достигают те, в которых фигурирует заповедь "не убий". А среди последних та, когда надо выбирать между соблюдением данного закона по отношению к одним людям и его нарушением по отношению к другим. Другими словами, когда для спасения одних, надо погубить других. Это и есть высшая форма трагизма, страшнее которой в мировой истории ничего нет.

Ситуация трагического выбора характеризуется следующими особенностями. Во-первых, трагизм состоит не только в том, что надо выбирать между злом и злом, но и в том, что нельзя уклониться от нарушения морального закона первым, т.е. формула благородства (о которой говорилось выше) в ситуациях трагического выбора в принципе неприменима. Во-вторых, природа трагической ситуации такова, что в ней нельзя уклониться от выбора вообще, т.е. нельзя не воспользоваться своей свободой. Свобода в такой ситуации приобретает необходимый характер, становится, так сказать, принудительной. Именно эту сторону дела имеют в виду, когда говорят, что "трагизм рождается из свободы..., свободы зла, свободы тьмы" (Бердяев Н.А. Смысл истории. Париж, 1969. С.44-45).

С первого взгляда, может показаться, что можно выйти из трагической ситуации, так сказать, "сухим", отказавшись от выбора. Но задумаемся над тем, чем определяется трагический выбор? Мы уже видели, что ответ один - идеалом трагической личности. Значит, отказ от выбора равносилен отказу от идеала. Предательство же идеала эквивалентно духовному самоубийству. Остается, однако, как-будто ещё одна лазейка: добровольная отставка (передача выбора другому) или даже добровольный уход из жизни (физическое самоубийство). Хотя эти способы неоднократно практиковались в истории, но они никогда не решали проблему. Ведь в этом случае выбор всё равно придется делать кому-то другому. Но если отказ от идеала есть предательство, то отставка и самоубийство являются откровенным проявлением нерешительности и, следовательно, самой заурядной трусости. Между тем, над входом в ситуацию трагического выбора виднеется та же надпись, что и над входом в дантовский ад: "Здесь надо оставить всякое сомнение, здесь да умрет всякая трусость".

Хорошо известно, что склонность к предательству и трусости присуща слабым личностям. Поэтому уклонение такой личности от моральной ответственности свидетельствует просто о её профессиональной непригодности для развязки трагедии: "Воля, которая ничего не решает (т.е. не делает выбор - В.Б.) не есть действительная воля; бесхарактерный никогда не доходит до решения. Кто хочет совершить великое, говорит Гёте, должен уметь ограничивать себя (т.е. выбирать - В.Б.). Лишь благодаря решению человек вступает в действительность, как бы тяжело это ему ни приходилось" (Гегель. Соч. Т.VII. М.-Л., 1934. С.43)

Таким образом, специфика трагической личности состоит в том, что она есть сильная, т.е. решительная (Решительность предполагает также способность быстро рассмотреть и оценить весь тезаурус возможностей, т.е. она связана и с интеллектуальной мощью) личность, а такая личность всегда принимает страшное бремя моральной ответственности за трагический выбор целиком на себя. Поэтому трагическая личность не может не воспользоваться своей свободой.

До сих пор мы говорили о рождении трагедии. Теперь же пришла пора посмотреть, как осуществляется её развязка. Рассмотрим это на примере "самого острого вопроса - убийства человека человеком", причем в его высшем и наиболее "крутом" варианте - "чтобы спасти одних, надо погубить других". Мы подходим к самому опасному пункту мировой истории. Это как раз та ситуация, когда наступает "час роковых решений" и когда для принятия таковых сквозь будничную суету и повседневный шум и гам в коридоре истории четко слышатся приближающиеся шаги Великого инквизитора:

Тускнеет свет, и ворон в лес туманный

Летит. Благие силы дня уснули.

Выходят слуги ночи на добычу.

Что? Непонятно? Так поймешь потом.

Кто начал злом, тот и погрязнет в нем

Чтобы понять, как Великий инквизитор осуществляет развязку трагедии, надо, прежде всего, правильно оценить суть той трагической ситуации, с которой он имеет дело. Вопрос здесь стоит не так, надо ли кого-то спасать или нет или надо ли кого-то губить или нет; вопрос ставится совсем в иной плоскости: чтобы спасти одних, надо погубить других и при этом третьего не дано. Очевидно, что при такой постановке проблемы, её решение не может не быть жестоким. Однако констатация жестокости Великого инквизитора при осуществлении трагического выбора мало что дает для понимания его поведения. Ведь в равной мере можно сделать акцент на том мужестве, которое он проявляет при решении проблемы, взваливая себе на плечи огромную моральную ответственность перед историей с её современными и будущими поколениями. Именно по этой причине Христос у Достоевского в знаменитой сцене прощания с Великим инквизитором, вопреки, казалось бы логике и здравому смыслу, целует последнего.

Можно, конечно, пойти дальше Достоевского и перевести дискуссию в сторону обсуждения того, есть ли у Великого инквизитора совесть или нет. Но этот вопрос будет открытым до тех пор, пока посторонний наблюдатель не свяжет подход Великого инквизитора к трагической ситуации с решающим мотивом, побуждающим его принять роковое решение, - его идеалом. Тогда мы сразу приходим к положительному ответу на вопрос о наличии у Великого инквизитора совести, но при этом оказывается, что последняя определяется его идеалом. Он, несомненно, критически оценивает свои поступки, однако, исключительно с точки зрения их соответствия этому идеалу:

Оглянешься, а вокруг враги;

Руку протянешь - и нет друзей;

Но если он скажет: "Солги!" - солги!

Но если он скажет: "Убей!" - убей!

Так как "роковое решение" принимается на основании моральной установки, диктуемой идеалом, а идеал, как мы видели, двулик, обладая прагматическим и утопическим аспектом, то и поведение Великого инквизитора может быть существенно различным в зависимости от того, какой аспект в идеале является преобладающим. Если в рассматриваемой трагической ситуации доминирует прагматический аспект, выбор может быть сделан на основе принципа наименьшего зла (принцип Одиссея). Последним, как известно, воспользовался Одиссей, когда он, проплывая между Сциллой и Харибдой, выбрал Сциллу.

Поразительные по своей ясности примеры применения указанного принципа дает история второй мировой войны. Рассмотрим три случая трагического выбора заимствованные из этой истории:

1) решение Гитлера пожертвовать сталинградской группировкой Паулюса (220 тыс. чел.) ради спасения кавказской группировки немецких войск (700 тыс.); 2) решение Сталина пожертвовать старшим сыном, вместо того чтобы вернуть вермахту в лице Паулюса одного из его лучших военначальников; 3) решение Трумэна принести в жертву 200 тыс. японцев, чтобы предотвратить гибель более миллиона американцев и раздел Японии Сталиным.

Как бы историки сейчас и в будущем ни оценивали эти действия, ясно одно - с точки зрения тех идеалов, которыми руководствовались указанные политические деятели (нацистского, коммунистического и либерального) выбор во всех случаях производился по принципу наименьшего зла. Если бы Гитлер разрешил армии Паулюса, которая сковала значительную часть перешедших в наступление в ноябре 1942 г. советских войск, начать отход из-под Сталинграда, советские войска отрезали бы путь к отступлению гораздо более многочисленной кавказской группировке немцев. А это бы неминуемо закончилось крахом всего южного крыла германского фронта и могло поставить Германию на грань поражения уже в 1942 г. Ясно, что тот нацистский идеал, которым руководствовался Гитлер, не позволял допустить такое развитие событий. Если бы Сталин выменял сына на Паулюса, как ему было предложено немецкой стороной в 1943 г., он спас бы сыну жизнь, но в то же время укрепил бы германскую армию, что, с точки зрения его коммунистического идеала было бы беспринципно и аморально ("Я не меняю фельдмаршала на лейтенанта"). Ибо в этом случае он предал бы интересы государства и народа во имя личных интересов. Ведь любое укрепление вооруженных сил противника сопряжено с новыми жертвами среди своих.

Наконец, если бы Трумэн не отважился применить ядерное оружие против Японии, американцам пришлось бы организовать ещё более грандиозное вторжение на Японские острова с моря, чем это было при открытии второго фронта в Европе. При японском фанатизме и готовности японского командования сражаться "до последнего солдата", по оценкам военных экспертов, американские потери были бы огромны, чего американский народ никогда бы не простил демократически избранному президенту. Война могла продлиться ещё несколько месяцев, а за это время Сталин успел бы окуппировать, по крайней мере, о.Хоккайдо с тем, чтобы создать там в дальнейшем, по аналогии с ГДР, ЯДР (Японскую демократическую республику). Это, в свою очередь, создало бы огромную угрозу для интересов Запада в глобальном масштабе. Очевидно, что тот либеральный идеал, которым руководствовался Трумэн, не позволял ему в этой трагической ситуации сделать иной выбор. Не случайно, он просил написать на своем надгробном памятнике: "Он сделал всё, что мог".

Таким образом, любая оценка подобных "роковых решений", связанных с человеческими жертвами, не может быть удовлетворительной, если не принимаются во внимание те идеалы, на основе которых были приняты такие решения. Абстрактный гуманист выражает возмущение тем, что в подобных ситуациях допускаются человеческие жертвы. Он требует, несмотря ни на что, вопреки суровой реальности, спасти всех, не жертвуя никем. Как бы ни была привлекательна такая позиция с чисто эмоциональной точки зрения, в ней всегда упускается из виду одна "маленькая" деталь: если бы можно было сделать то, что он предлагает, дела бы обстояли, конечно, прекрасно, но при этом не было бы трагедии(!).

Итак, абстрактный гуманизм фактически настаивает на освобождении истории от трагизма (Поэтому абстрактный гуманизм следовало бы назвать "антитрагедийным" (и поэтому антиреалистическим) гуманизмом). Но освободиться от трагизма, как ясно из вышеизложенного, можно, только освободившись от идеалов. Это, в свою очередь, может быть осуществлено лишь при условии возврата человечества в животное состояние. И здесь позиция самого возвышенного абстрактного гуманиста смыкается с позицией самого дремучего обывателя. Последний негодует по поводу того, что идеалы мешают ему "спокойно жить", т.е. спокойно отправлять свои естественные потребности. Однако смысл человеческой жизни (ср. п. 2 данной главы) не может заключаться в том, чтобы, как метко заметил один грубоватый философ, "виртуозно спать, есть, пить и кое-куда ходить". А великий драматург прокомментировал это так:

Что человек, когда он занят только

Сном и едой? Животное, не больше

И нельзя спастись от этой суровой оценки, ссылаясь на то, что всё это делается "ради детей". Ведь если дети придерживаются той же животной "идеологии", то это ничего не меняет. Между прочим, животные тоже живут, вообще говоря, "ради детей".

Итак, конкретный духовный гуманизм отличается от абстрактного тем, что он вместо нереалистического требования отказа от человеческих жертв вообще, настаивает на поиске такого выхода из трагической ситуации, при котором эти жертвы сводятся к минимуму. В связи с этим следует отметить, что позиция абстрактного гуманиста в данном вопросе не только теоретически несостоятельна, но и практически опасна. Когда перед лицом трагической ситуации оказывается не кто-то другой, а он сам и ему самому надо принимать "роковое решение", то его колебания и нерешительность приводят к тому, что упускается момент, когда можно выйти из трагической ситуации с минимальными жертвами. В результате позднее приходится принимать решение гораздо "большей кровью".

Здесь мы подходим к другой стороне в развязке трагедии. Оказывается, что проблема минимизации жертв в ситуации трагического выбора существенно зависит от того, сохраняет ли идеал, которому следует Великий инквизитор, свой прагматический потенциал или в нем утопизм берет верх над прагматизмом. По мере того как происходит отмеченный опасный сдвиг в сторону всё большей и большей утопичности нормативов идеала, Великий инквизитор вынужден искать выход из трагической ситуации путем наращивания жертв, в том числе и человеческих. В конце концов, возникает такое положение, при котором он должен принимать "роковое решение" на основе уже не наименьшего, а наибольшего зла.

Таким было решение Гитлера в августе 1944 г. о продолжении войны Германии против стран антигитлеровской коалиции "до последнего солдата" после открытия второго фронта в Западной Европе и разгрома на советско-германском фронте группы немецких армий "Центр". В этот момент стало ясно, что положение Германии безнадежно и война фактически ею уже проиграна. Характерно, что решение Гитлера противоречило его собственной стратегической установке, принятой ещё в 1939 г. в канун второй мировой войны, согласно которой надо любой ценой избегать войны на два фронта, ибо в этом случае Германия будет обречена на неминуемое поражение. Вместо того, чтобы пожертвовать нацистской верхушкой и уйти с политической сцены во имя спасения немецкого народа, тоталитарный диктатор решил пожертвовать этим народом ради продления политической жизни этой верхушки. Разумеется, такое решение было продиктовано нацистским идеалом, который к этому времени потерял всякий контакт с реальностью. Насколько чудовищной может быть попытка выхода из трагической ситуации на основе принципа наибольшего зла (принципа Мефистофеля) видно из одного из заключительных эпизодов битвы за Германию.  Чтобы отсрочить конец своей штаб-квартиры в Берлине - рейхсканцелярии - и затруднить прорыв к ней советских штурмовых групп по туннелям берлинского метро, где в это время нашли укрытие от снарядов и бомб многие тысячи жителей Берлина и беженцев из других районов Германии, Гитлер отдал приказ о затоплении метро... (Сохранилась поразительная по своей трагической выразительности фотография, изображающая критический момент решающих советско-германских переговоров в Берлинской рейхсканцелярии в ноябре 1940 г. на фоне подлинного бёклиновского "Острова мертвых". Ирония истории состоит в том, что этот шедевр немецкого символизма был приобретен Гитлером вскоре после прихода к власти в 1933 г. и он с ним не расcтавался вплоть до 1945 г. /Zelger F. Arnold Bocklin. Die Toteninsel. Frankfurt am Main, 1991. S.9-10/

Чтобы отсрочить конец своей штаб-квартиры в Берлине - рейхсканцелярии - и затруднить прорыв к ней советских штурмовых групп по туннелям берлинского метро, где в это время нашли укрытие от снарядов и бомб многие тысячи жителей Берлина и беженцев из других районов Германии, Гитлер отдал приказ о затоплении метро... (Сохранилась поразительная по своей трагической выразительности фотография, изображающая критический момент решающих советско-германских переговоров в Берлинской рейхсканцелярии в ноябре 1940 г. на фоне подлинного бёклиновского "Острова мертвых". Ирония истории состоит в том, что этот шедевр немецкого символизма был приобретен Гитлером вскоре после прихода к власти в 1933 г. и он с ним не расcтавался вплоть до 1945 г. /Zelger F. Arnold Bocklin. Die Toteninsel. Frankfurt am Main, 1991. S.9-10/

Не удалось избежать заката и коммунистическому идеалу. Его утопический характер как во внутренней, так и во внешней политике чётко обозначился с начала 60-х годов. Однако стоявшая у власти в СССР тоталитарная элита во главе с генсеком КПСС продолжала с упорством, достойным лучшего применения, слепо следовать этому идеалу как относительно его утопического требования о всё большем "обобществлении" социальной жизни внутри страны, так и относительно его не менее утопического требования "мировой революции" вне её. Поскольку реализация подобных нормативов наталкивалась на всё более серьезные препятствия, руководство СССР было вынуждено искать выход из возникавших периодически трагических ситуаций на основе упоминавшегося уже принципа наибольшего зла, получившего на Западе условное название "доктрины Брежнева". Популярный в 20-х годах термин "мировая революция" теперь был заменен более спокойным и респектабельным - "интернациональная помощь". Причем этому нормативу была придана следующая "задушевная" форма: "Социалистические силы, братские силы мы в беде не оставим и в обиду никому не дадим" (Установка, данная Брежневым на одном из партийных съездов). Таким образом, по мере прогрессирующей утопизации коммунистического идеала наметился опасный сдвиг в сторону перехода от ненасильственных аморальных средств для реализации идеала к откровенному насилию:

По мне, все средства хороши отныне:

Я так уже увяз в кровавой тине,

Что легче будет мне вперед шагать,

Чем по трясине возвращаться вспять

Следствием такой идеологической установки явились те политические решения, которые принимались руководством КПСС во время следовавших друг за другом международных кризисов - берлинского (1961), карибского (1962), чехословацкого (1968), суэцкого (1973), афганского (1980), польского (1981) и др. Что бы ни думали по этому поводу ответственные работники МИД и МО СССР, поглощенные своими ведомственными интересами, их деятельность во всех подобных ситуациях направлялась, в конечном счете, Идеологическим отделом ЦК КПСС и, следовательно, коммунистическим идеалом с его утопическим нормативом мировой революции. Немийский жрец и здесь был неумолим. Надо ясно отдавать себе отчет в том, что коммунистический идеал, по крайней мере, трижды (в 1961, 1962 и 1973 гг.) подводил человечество вплотную к тому рубежу, с которого четко просматривалась огненная бездна всемирного ядерного светопреставления. Однако способность социальной системы к саморегулированию и, следовательно, к самосохранению выразилась здесь в том, что само понятие наибольшего зла подверглось существенной модификации: под ним теперь стали подразумевать уже не ядерное насилие, а ядерный шантаж (т.н. мир с помощью ядерного террора) (Классическим примером такого шантажа может служить испытание, по указанию Хрущёва, 30 октября 1961 г. на Новой Земле гигантской термоядерной бомбы, намного превзошедшей все западные образцы, с целью запугать западные державы и заставить их убрать свои войска из Берлина).

Экономическая жертва, принесённая для оплаты такого шантажа, показала всю ограниченность представлений о наибольшем зле как о чём-то таком, что обязательно связано с прямым уничтожением человеческой жизни. Оказалось, что последнюю можно подавлять не прямо, а косвенно, зато в ещё более грандиозных масштабах, чем это можно сделать прямо.

Для экономического обеспечения ядерного шантажа коммунистический идеал создал советское "экономическое чудо" - более 260 городов-призраков, покрывших СССР трудно различимой даже из космоса виртуозно-хитроумной сетью. Жизнь в этих городах отдалённо напоминала тот идеал социальной жизни, который советское руководство настойчиво обещало жителям своих открытых населённых пунктов и реализации которого они тщетно ожидали на протяжении 70 лет. Ирония истории проявилась в том, что "призрак коммунизма", о котором Маркс и Энгельс писали в "Манифесте коммунистической партии" в 1848 г., почти через 100 лет действительно пришел на Землю во вполне осязаемом виде и притом во множественном числе. Но что особенно любопытно, так это то, что для большинства советских граждан, не имевших спецпропусков, он по прежнему остался таким же призраком, каким был во времена основоположников современного коммунизма.

Итак, принцип наибольшего зла в эпоху заката идеала может означать лишение миллионов людей на протяжении лучших лет их жизни цивилизованного жизненного уровня и, тем самым, деградацию миллионов как в физическом, так и в духовном смысле.

Мы видим, как тоталитарные идеалы, превращаясь в чистую утопию, требуют развязки трагедии с помощью принципа наибольшего зла. Читатель, однако, совершил бы серьёзную ошибку, если бы заключил отсюда, что за такое зловещее развитие событий могут быть ответственны только тоталитарные идеалы. В действительности отмеченная тенденция характерна для любого идеала, теряющего контакт с реальностью, т.е. перестающего адекватно отражать реальные возможности развития социальной системы. Своеобразным курьёзом в этом отношении может служить упоминавшийся уже идеал абстрактного гуманизма. Как известно, для него характерны, в частности, такие нормативы как требование отмены смертной казни и запрещения абортов. В борьбе за реализацию этих нормативов некоторые фанатические приверженцы указанного идеала доходят до того, что настаивает на применении насилия против законодателей и исполнителей смертной казни и врачей, делающих аборты. По мере того как они встречают на своём пути дальнейшие препятствия, их ожесточение усиливается настолько, что они начинают требовать смертной казни как для законодателей и исполнителей последней, так и для врачей, делающих аборты.

Это замечательный пример того, как утопический идеал на каком-то этапе развития попыток его реализации, обнаруживает тенденцию к отрицанию самого себя.

Итак, выясняется, что существуют два совершенно разных типа Великого инквизитора (Обратим внимание, что в роли Великого инквизитора в общем случае может выступать как индивидуальный человек, так и целый коллектив, причем в разное время они могут исполнять роль Великого инквизитора любого типа). Первый ищет выход из трагической ситуации с помощью принципа наименьшего зла, а второй - наибольшего. Поэтому первого можно было бы назвать несгибаемым, а второго - зловещим. Несгибаемый Великий инквизитор имеет дело с трагическими ситуациями, связанными с реализацией прагматического аспекта идеала, с восхождением последнего на вершину успеха. Человеческие жертвы, приносимые для развязки таких трагедий, оказываются исторически оправданными. Поэтому действия несгибаемого Великого инквизитора не требуют возмездия, а трагедии такого типа имеют оптимистический (Трагические переживания, возбуждаемые такой трагедией, являются компонентой чувства величия) характер (как бы тяжко это не было для тех, кем пожертвовали ради выхода из трагической ситуации).

Напротив, поскольку все усилия зловещего Великого инквизитора направлены на реализацию утопического аспекта идеала, которая бесперспективна, жертвы, приносимые им на алтарь Утопии, совершенно бессмысленны и исторически не имеют никакого оправдания. Его действия в исторической перспективе неумолимо влекут за собой возмездие и подобные трагедии глубоко пессимистичны. Развязка трагедии здесь осуществляется путём духовной или физической гибели либо самого Великого инквизитора, либо тех, кто продолжает его дело. Крушение идеала потому и является законченной трагедией, что оно увлекает за собой в пропасть и того, кто посвятил идеалу жизнь:

Забыв про мудрость, честь и стыд,

Он страх, судьбу и смерть презрит.

И гибель ждёт его как всех,

Кто слишком верит в свой успех

Это "слишком", которое изрекает у Шекспира богиня ночного мрака Геката, в XX в. приобретает очень глубокий смысл. Трагический опыт этого века в области реализации различных идеалов преподносит следующий урок: глубокая вера в идеал и преданность ему должна сочетаться с критической самооценкой последствий его реализации; это нужно для того, чтобы своевременно осознать, когда будет пройден роковой Рубикон, отделяющий прагматизм от утопизма.

До сих пор мы следовали мысленным взглядом вдоль первого "горба" нашей эмоциональной кривой (схема 16). Но как видно из её конфигурации, после состояния шока, вызванного крушением идеала и связанными с этим мрачными эмоциями, настаёт период своеобразной эмоциональной разрядки - этакое весёлое зубоскальство по поводу обанкротившегося идеала (ср. зазубрины на кривой). Мы переходим от мрака к свету и вроде бы на душе, после всего того, с чем мы встречались при изучении ситуаций трагического выбора, становится теплее. Впервые у людей открываются глаза на то, что старый идеал в действительности оказался вовсе не тем, за что его принимали ("А король-то голый!"), и им становится уже не страшно и горько, а смешно. Появление же смеха свидетельствует о формировании комической ситуации, которая принципиально отличается от ситуаций, связанных с трагизмом.

С житейской точки зрения чувство смеха кажется самым "легкомысленным" из всех переживаний и поэтому оно вроде бы должно быть самым простым для философского анализа. Между тем, история эстетических учений свидетельствует как раз об обратном. Это чувство подобно мифическому Протею, всякий раз после очередной попытки найти его рациональные основания (универсальные закономерности, которым оно должно подчиняться), поворачивается к исследователю такой стороной, что вся теоретическая конструкция рушится и всё снова погружается в сплошной туман. Поэтому философия (и эстетика) смеха оказывается во много раз более трудным предметом, чем философия (и эстетика) ужаса.

Между тем, из всех разновидностей смеха, а их существует необозримое множество - от еле уловимой улыбки женских образов Леонардо до гомерического хохота многих персонажей Гальса - самым "серьезным", глубоким и в некотором отношении "страшным" является смех над идеалом. Дело в том, что стагнация общества на определенном идеале связана, как правило, с потерей чувства юмора. Святость идеала имеет своим следствием то, что с идеалом не шутят. Это особенно наглядно проявляется в тоталитарных системах, которые являются воплощением принципа "Как важно быть серьезным" (Уайльд). Шутки с тоталитарным идеалом оборачиваются трагедией (Известно, как много советских граждан пострадало в свое время за распространение политических анекдотов). Напротив, динамичность либерального общества (многообразие и изменчивость идеалов) дает полный простор для юмора. Но здесь легко впасть в другую крайность: общество, которое всегда смеется, - "несерьезное" общество, ибо в таком обществе нет устойчивых идеалов, а, следовательно, не существует и никаких святынь. "Человек, который всегда смеется" (Гюго), так же опасен, как и тот, кто полностью лишён чувства юмора.

Сказанное позволяет предположить, что именно смех над идеалом является ключом к раскрытию рациональных оснований всех разновидностей смеха и комизма вообще.

Подобно тому как рождение трагедии связано с формированием трагической ситуации, рождение комедии - с формированием ситуации комической. Обобщение ситуаций последнего типа в разных сферах человеческой деятельности показывает, что комизм деятельности предполагает создание безобразного, т.е. чего-то такого, что соответствует антиидеалу творца. Таким образом, как справедливо отмечал ещё Платон, комическое есть всегда нечто безобразное. Но не всякое безобразие является комическим. Специфика того безобразного, которое комично, состоит в том, что оно связано с ситуацией неосознанного абсурда. Это значит, что субъект комической деятельности, желая получить в ходе своих действий некоторую ценность, вместо этого стихийно, т.е. совершенно бессознательно, непреднамеренно получает антиценность. Поэтому безобразное, являющееся комическим, отрицает самое себя ("самоуничтожение безобразного", по выражению Розенкранца). Следовательно, смех возбуждает лишь абсурдное безобразное; неабсурдное ("разумное") безобразное вызывает не смех, в отвращение.

Простейшим примером ситуации неосознанного абсурда может служить т.н. медвежья услуга. Как известно, отзывчивый человек руководствуется принципом "падающего поддержи", а зловредный - альтернативной установкой "падающего подтолкни" (Ницше). Действия первого вызывают сочувствие; действия второго - гнев и возмущение. Но когда появляется отзывчивый, но неуклюжий человек и, руководствуясь первым принципом, непреднамеренно реализует второй, такое поведение всегда вызывает смех. Здесь мы сталкиваемся с типичной комической ситуацией, потому что в результате таких действий вместо ценности (поддержка), вопреки логике и здравому смыслу, получается антиценность (подталкивание).

Из приведенного примера очевидно, что рациональным основанием комизма является своеобразное двуличие идеала, т.е. способность идеала при определенных обстоятельствах выступать в роли антиидеала (Двуличие идеала может проявляться двояко: либо идеал выступает в роли антиидеала (карикатура), либо антиидеал в роли идеала /ирония/). Человек, стремясь реализовать идеал, помимо своей воли реализует антиидеал. На практике это проявляется в том, что человек, предназначенный для исполнения одной роли, начинает играть другую, несвойственную ему и притом обычно альтернативную роль. Так, отзывчивый человек может выступать в роли зловредного, старик - в роли юнца, мужчина - в роли женщины, слабый - в роли сильного, глупец в роли умника, бюрократ - демократа, развратник - пуританина побежденный - победителя и т.д. и т.п.

Таким образом, двуличие идеала создает атмосферу маскарада. Хотя все комедии как в жизни, так и в искусстве содержат в качестве сюжетного стержня такой маскарад, но особой выразительности и изящества последний достигает в знаменитой шекспировской феерии "Сон в летнюю ночь". ![Титания, обнимающая ослинную голову (илл. к пьесе Шекспира [Сон в летнюю ночь]) / худ. И. Фюсли](img/247.jpg) Читатель помнит, как один из лесных эльфов, порхая в летнюю ночь над спящими обитателями леса, смазывает им веки соком волшебного цветка любви. В результате, просыпаясь, каждый влюбляется в первое попавшееся ему существо, причем последнее может соответствовать не его идеалу, а антиидеалу. Так, сама царица эльфов и фей Титания вместо своего божественного супруга Оберона загорается страстью к человекообразному существу с ослиной головой. Поскольку новые любовные привязанности вступают в противоречие с прежними, то естественно, что на почве подобного маскарада возникает сложная цепь комических ситуаций, допускающих развитие во всевозможных направлениях.

Читатель помнит, как один из лесных эльфов, порхая в летнюю ночь над спящими обитателями леса, смазывает им веки соком волшебного цветка любви. В результате, просыпаясь, каждый влюбляется в первое попавшееся ему существо, причем последнее может соответствовать не его идеалу, а антиидеалу. Так, сама царица эльфов и фей Титания вместо своего божественного супруга Оберона загорается страстью к человекообразному существу с ослиной головой. Поскольку новые любовные привязанности вступают в противоречие с прежними, то естественно, что на почве подобного маскарада возникает сложная цепь комических ситуаций, допускающих развитие во всевозможных направлениях.

Значение маскарада для формирования комической ситуации в общем случае Шекспир прекрасно выразил в собирательном образе Фальстафа. Стремясь играть роль изобретательного и хитроумного любовника, беспардонно соблазняющего чужих жён, он вместо этого сплошь и рядом оказывается в положении незадачливого простофили, которого эти жены превращают в жалкое посмещише. На этом примере особенно наглядно просматривается суть маскарада, составляющего основу простого комизма. Последний вызывает незатейливый, бесхитростный смех. Существуют, однако, гораздо более тонкие и сложные формы комизма, связанные с эффектом остроумия. Они требуют совершенно специфического словесного маскарада, который называется каламбуром. Как известно, последний заключается в том, что словам внезапно придают совершенно новое, неожиданное значение. Приведём простейший пример подобного каламбура. Известный бельгийский художник Ф.Ропс (друг Мопассана) подарил французскому поэту Жарри (другу Аполлинера) большой нефритовый фаллос японской работы. Поэт поставил его в качестве декоративной статуэтки у себя в кабинете. Одна дама, увидев его, спросила: "Это что, копия?" На что последовал ответ: "Да, но уменьшенная". Остроумие ответа в данном случае обусловлено внезапной переменой смысла слова, связанной с заменой ценности на антиценность: подлинного художественного произведения на непристойное природное, которого и в мыслях не было у высоко интеллигентной женщины (На этом примере особенно наглядно видно, почему каламбур есть словесный маскарад. Слову "копия" как дубликату подлинного художественного произведения придается значение дубликата естественного биологического образования. Благодаря этому слово "копия" изменяет свою роль в языке совершенно аналогично тому, как Фальстаф меняет свою роль в быту (с любовника на простофилю). Роль дубликата подлинного художественного произведения для слова "копия" оказывается такой же маской, какой рольлюбовника является для Фальстафа).

Таким образом, сущность остроумия и его связь с комизмом такова: остроумие есть сознательная замена ценности на антиценность, условия для которой бессознательно подготовлены другим; иначе говоря, это умение быстро реализовать потенциальную комическую ситуацию, непроизвольно созданную другим. ![Фальстаф в корзине для белья (илл. к пьесе Шекспира [Виндзорские проказницы]) / худ. А. Бёклин](img/248.jpg)

Для понимания природы комизма в целом очень важно понять отличие остроумия от ума. В связи с этим надо вспомнить о таком оригинальном виде политического остроумия как отождествление инакомыслящих с сумасшедшими. Обсуждая причину высылки "безумного" Гамлета за границу, один из шекспировских персонажей так комментирует известное решение датского короля: "Его послали в Англию, потому что он сошел с ума. Там он придёт в рассудок; а если и не придёт, так там это не важно. Там в нём этого не заметят, потому что там все такие же сумасшедшие..." (Шекспир У. Трагедии. М.,1981. С. 96).

Нетрудно заметить, что столь же неумный, но остроумный метод был использован для борьбы с инакомыслящими (в отличие от сталинского НКВД с его тюрьмами и лагерями) брежневским КГБ. Высшей формой комизма является, однако, совсем не остроумной комизм (как это могло бы показаться с первого взгляда), а тот, который вызывает гомерический хохот и который следовало бы назвать ослоумным (поскольку он напоминает ситуацию, когда два осла борются друг с другом из-за охапки мнимого сена).

Когда один идеал борется с другим, являющимся по отношению к первому антиидеалом, то смысл борьбы очевиден: ваш идеал должен одержать победу. Но когда конфронтация происходит между идеалами, которые по отношению к вашему идеалу одинаково альтернативны (по тем или иным нормативам), тогда речь идет не о борьбе идеала с антиидеалом, а о борьбе двух антиидеалов. Такая борьба с точки зрения вашего идеала является бессмысленной, вследствие чего возникает комизм как неосознаваемый кретинизм. Вы оказываетесь в положении мудрого царя обезьян Ханумана, злорадно потирающего от удовольствия руки, наблюдая смехотворную грызню двух бумажных тигров. Кретинизм участников схватки состоит в том, что они не осознают всей бессмысленности своего противоборства, принимая за осмысленное нечто совершенно бессмысленное. Действительно, когда люди с пеной у рта спорят по поводу того, допустимо или недопустимо употребление в пищу некоторых фантастических (!) животных; конечное или бесконечное число чертей(!) может поместиться на конце иглы; сжимаем механический эфир или нет и т.п., невольно вспоминается мышиная возня из-за скорлупы пустого ореха.

Не следует, однако, думать, что такого рода дискуссии свойственны только далекому прошлому и касаются сугубо "заоблачных" вопросов. История тоталитарных режимов ХХ в. дает удивительно выразительные примеры совершенно аналогичного типа, причем последние могут быть взяты из самой что ни на есть грубой житейской практики. Вот некоторые из таких дискуссий. Стоит или не стоит: 1) стоять в очереди за товаром, который не достанется, два или четыре часа; 2) писать отчет, который никто не будет читать, в сдержанном или патетическом тоне; 3) ехать в однодневную псевдокомандировку из Москвы во Владивосток или в двухдневную в Иркутск, чтобы оприходовать лишние ведомственные деньги; 4) строить здание, которое после постройки будет снесено, с одно- или двускатной крышей и с колоннами или без таковых; 5) создать систему витражей из двух или трехцветного стекла в туннеле, где никто не ходит; 6) снимать фильм, который будет идти при пустом зале, на рабоче-крестьянскую или интеллигентскую тему; 7) сеять кукурузу квадратно-гнездовым или обычным способом на каменистой почве, на которой она не вырастет; и т.д. и т.п.

Гомерический хохот, сопровождающий такие ситуации, является удачным завершением обсуждения закономерностей рождения комедии. Что касается её развязки, то здесь дело обстоит гораздо проще, чем в случае трагедии. Поскольку сущность комедии состоит в ситуации неосознаваемого её участниками абсурда, то ясно, что развязка может заключаться в осознании ими этого абсурда. Смешно только созидание неосознанного абсурда; созидание же осознанного не смешно, а глупо. Это мы и видим на примере того же Фальстафа.  После того как корзина с грязным бельём, в которую его заманили не лишенные юмора чужие жены, летит в реку и незадачливый Дон Жуан вместо блаженства в чужой постели испытывает на собственной шкуре всю прелесть незапланированного холодного купания, он осознает двуличие своего идеала и абсурдность спровоцированных последним опрометчивых действий. Зрительский же смех, достигая в этом пункте апогея, внезапно обрывается. И это естественно: после того как абсурд осознан его участниками, всякая почва для смеха исчезает.

После того как корзина с грязным бельём, в которую его заманили не лишенные юмора чужие жены, летит в реку и незадачливый Дон Жуан вместо блаженства в чужой постели испытывает на собственной шкуре всю прелесть незапланированного холодного купания, он осознает двуличие своего идеала и абсурдность спровоцированных последним опрометчивых действий. Зрительский же смех, достигая в этом пункте апогея, внезапно обрывается. И это естественно: после того как абсурд осознан его участниками, всякая почва для смеха исчезает.

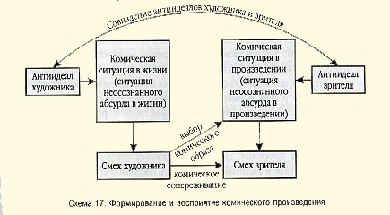

Анализ комизма человеческой деятельности дает возможность рассмотреть закономерности формирования и восприятия комического произведения. При этом оказывается, что комическое произведение в этом отношении очень существенно отличается от других художественных произведений, являясь своего рода "белой вороной" в искусстве. При этом особой сложности достигает проблема комизма и анализ комического произведения в живописи. С первого взгляда, это может показаться странным. Разве не существует огромное множество картин, изображающих смеющиеся лица и юмористические сцены? Однако в изобразительном искусстве надо четко различать копирование комических сцен (включая смеющиеся лица) и кодирование комических чувств. Изображение смеха обычно вообще не смешно. В то же время печальные и даже зловещие (в сюжетном смысле) сцены могут возбуждать у зрителя юмористическое отношение к изображаемому (Юмористическое чувство может быть передано даже с помощью совершенно "абстрактного" /беспредметного/ произведения. Достаточно упомянуть "Веселые звуки" (1929) Кандинского).

Достаточно сопоставить "Портрет мулата" Гальса со "Смертью с папиросой" Гога. Энергично смеющийся подвыпивший весельчак вызывает не смех, а совсем другие чувства (симпатию, любопытство и т.п.). Напротив, скелет, раскуривающий папиросу, несмотря на мрачный сюжет, производит, тем не менее, комическое впечатление. Казалось бы, страдания и смерть не должны производить такое впечатление. Между тем, хорошо известно, что вопли мнимого больного или похороны мнимого покойника вызывают подчас гомерический хохот. Более того, даже сцена каннибализма может вызвать, вопреки логике и здравому смыслу, юмористическую реакцию. Летурно в своей известной книге "Нравственность" описывает, как гварайосы (одно из племен южно-американских индейцев) откармливали пленных и даже давали им женщин, чтобы сделать их особо "вкусными".  А потом "деликатно" душили, дабы не испортить качество приготовляемых из них яств: "Жертвы, столь же кровожадные, как и их жертвоприносители, умирали..., затягивая песнь смерти, в которой издевались над... палачами, напоминая им, сколько их друзей и даже родных они сами раньше съели" (Летурно Ш. Нравственность. 3-е изд. СПб., 1914. С.84-85).

А потом "деликатно" душили, дабы не испортить качество приготовляемых из них яств: "Жертвы, столь же кровожадные, как и их жертвоприносители, умирали..., затягивая песнь смерти, в которой издевались над... палачами, напоминая им, сколько их друзей и даже родных они сами раньше съели" (Летурно Ш. Нравственность. 3-е изд. СПб., 1914. С.84-85).

Секрет комического отношения к изображаемому заключается в следующем. Комический образ, т.е. выразительная умозрительная модель, кодирующая комическое чувство, выбирается художником из множества возможных не с помощью идеала (как это происходит в случае "серьезных" произведений), а с помощью антиидеала. Мы помним, что необходимым условием сопереживания при восприятии художественного произведения является совпадение идеалов зрителя и художника. Здесь же мы встречаемся с ситуацией, так сказать, наоборот: чтобы зрителю стало смешно, надо, чтобы его антиидеал совпал с антиидеалом художника. Вся трудность в расшифровке сущности художественного комизма состоит как раз в осознании указанного совпадения.

Для того же, чтобы это последнее имело место, необходимы две вещи. Во-первых, совпадение антиидеала художника с антиидеалом комического персонажа в жизни. Только при этом условии этот персонаж заставит художника смеяться. Во-вторых, требуется аналогичное совпадение антиидеала зрителя с антиидеалом комического персонажа на картине. Ввиду очевидного совпадения антиидеалов комического персонажа в жизни и соответствующего ему персонажа на картине, антиидеалы художника и зрителя обязательно должны совпасть.

Проиллюстрируем эту довольно тонкую и сложную закономерность на примере знаменитой картины XVI в. "Свадебный танец" П.Брейгеля и одной карикатуры ХХ в., посвященной проблеме безработицы среди интеллигенции.

"Свадебный танец" известен как классическое комическое произведение, хотя на этой картине никто не смеется. Комизм сцены подчеркивается несколькими крупными фигурами подвыпивших крестьян, танцующих с крестьянками на переднем плане. У этих мужичков в подлиннике (но не на всех репродукциях) четко просматриваются эрегированные фаллические элементы, которые прекрасно уравновешены друг с другом по всем правилам художественной композиции. Юмористическое чувство, возбуждаемое этой сценой (при условии её восприятия через антиидеал, совпадающий с антиидеалом художника) обусловлено следующим. Идеалом такого танцора должен быть "галантный кавалер", а антиидеалом - "непристойный кавалер". И вот такой подвыпивший субъект, воображая себя в роли галантного кавалера, в действительности ведет себя так, что для постороннего наблюдателя оказывается в роли непристойного кавалера. При этом смешно как раз то, что участники сцены этого не замечают. Таким образом, мы сталкиваемся с типичной ситуацией неосознанного абсурда: двуличие идеала ведет к бессознательной "переоценке ценностей" - замене ценности (галантное поведение) на антиценность (непристойное поведение) (Любопытно, что одна фирма, выпустившая художественную открытку с изображением "Свадебного танца", отретушировала брейгелевский шедевр таким образом, что непристойные детали исчезли. Однако с их исчезновением оказалось совершенно приглушенным то юмористическое чувство, которое П.Брейгель "вдохнул" в картину. Последняя утратила значительную долю своего юмора. Но почему чувство юмора возбуждает осуществленная издателями цензура? Потому что издатели бессознательно допустили такую же переоценку ценностей, с которой был связан комизм картины: искренне желая сделать картину лучше, они невольно сделали её хуже, оказав, тем самым, художнику медвежью услугу).

Потому что издатели бессознательно допустили такую же переоценку ценностей, с которой был связан комизм картины: искренне желая сделать картину лучше, они невольно сделали её хуже, оказав, тем самым, художнику медвежью услугу).

Нечто подобное можно заметить и в рассматриваемой карикатуре. Мы видим доктора философии в роль нищего. Его идеалом является успешный сбор милостыни в расчете на имидж профессора, а антиидеалом - неудачный сбор при игнорировании такого имиджа. Из-за массовой безработицы в среде интеллигенции он терпит полное фиаско: аналогичный безработный интеллектуал отказывает ему в милостыне. Характерно, что ни попрошайничающему философу, ни высокообразованному мусорщику совсем не смешно. А зритель смеется. Но сразу возникает вопрос: всякому ли зрителю это смешно? Оказывается, далеко не всякому, а, как правило, тоже достаточно образованному, высокоинтеллектуальному, который легко может представить себя в аналогичном положении. Таким образом, и здесь складывается всё та же ситуация неосознанного абсурда: двуличие идеала ведет к замене ценности (успешный сбор милостыни благодаря имиджу профессора) антиценностью (неудача в сборе милостыни из-за утраты профессорского имиджа) (Любопытно, что данная карикатура, вообще говоря, обратима. Для этого надо представить себе аудиторию, в которой нищий выступает в роли профессора, т.е. читает лекцию, причем таким же нищим. После окончания лекции аудитория хранит полное молчание. Тогда он обращается к ней с вопросом: "Вопросы есть?" И получает ответ: "Извините, но мы тоже нищие". Этот альтернативный маскарад доказывает еще раз, что сущность любого комизма в создании ситуации неосознанного абсурда).

Итак, закономерность формирования и восприятия комического произведения может быть наглядно представлена следующим образом:

Схема 17

Как уже отмечалось, все разновидности комизма как в жизни, так и в искусстве могут быть удовлетворительно поняты только при условии, что показано значение смеха над идеалом. Теперь мы можем подытожить это заключение.

Если для развязки трагедии нужен Великий инквизитор, то для превращения обанкротившегося идеала в посмешище требуется, по-своему не менее значительная фигура в истории - Великий иронизатор, или Великий насмешник. Он первым осознает двуличие старого идеала и возможность его интерпретации как антиидеала ("А король-то голый!"). От простых насмешников его отличает то, что он высмеивает не индивидуальные идеалы, а общезначимый идеал, положенный в основание переживающей кризис социальной системы.

Смех над идеалом потому становится ключом для раскрытия природы других разновидностей смеха, что он показывает связь социального идеала как такового с соответствующим ему антиидеалом, демонстрирует наглядно относительность различия между тем и другим.

Итак, смех над идеалом решает две задачи. Прежде всего он очищает почву от осколков старого идеала и подготавливает её к выращиванию нового. Здесь, конечно, сразу возникает вопрос, почему для дискредитации старого идеала его надо именно осмеивать, а нельзя ограничиться возбуждением к нему отвращения (т.е. представлением его как чего-то просто безобразного). Как ясно из предыдущего, смех потому является наиболее сильным оружием в борьбе со старым идеалом, что он связан с абсурдным безобразным, т.е. таким, которое отрицает само себя. Между тем, подобным свойством обладает не всякое безобразно. Поэтому глумление над обанкротившимся идеалом (каким бы аморальным оно ни казалось с точки зрения морали, диктуемой этим идеалом) есть нечто исторически закономерное и неизбежное. Падший идеал добивают смехом так же, как охотник добивает смертельно раненную дичь, или турист, покидая стоянку, заливает водой остатки костра...

Очистительная сила смеха использовалась в истории, уже начиная с глубокой древности. Известно, что с помощью гимнастики и орхестрики греки превращали свои тела в подлинно художественные произведения, мало чем отличающиеся от великолепных античных

статуй. Греческие фаланги одерживали победу за победой над намного их превосходящими армиями персов. Когда же соотношение сил стало слишком неравным и тень сомнения пала на чело греческих воинов, греческий полководец Агесилай, вместо зажигательной воинственной речи, решил поднять моральный дух воинов иным способом. Он приказал раздеть пленных персов донага. Увидев их бледные, дряблые и неуклюжие тела на фоне своих словно отлитых из бронзы загорелых, сильных и стройных фигур, греки разразились презрительным смехом и уверенно пошли в бой, одержав очередную победу (Тэн И. Философия искусства. М., 1914. С.93).

Кроме очистительной функции смех над идеалом имеет и вторую - целительную функцию, будучи своего рода бальзамом на старые раны. Превращая трагедию в фарс (Когда идеал интерпретируется как антиидеал, тогда крушение идеала становится крушением антиидеала, а последнее выглядит не как печальное, а как желанное и радостное событие), Великий иронизатор как бы говорит: не надо слишком драматизировать прошлое; посмотрите лучше

на вещи не так серьезно, а с известной долей юмора и вам станет легче. Итак, смех над идеалом нужен так же для того, чтобы "человечество весело расставалось со своим прошлым" (Маркс), не испытывая ни чрезмерной ностальгии, ни слишком больших угрызений совести.

Из представленного на схеме 16 закона эмоциональной эволюции видно, что чистая трагедия и чистая комедия являются фактически фрагментами (абстрактными аспектами) более сложного процесса, который естественно назвать трагикомедией (ср. первый "горб"

кривой на схеме 16). Последняя представляет собой не что иное как отражение в общественном сознании эффекта Икара - своеобразный эмоциональный отпечаток этого эффекта, так сказать, в зеркале общественного мнения. Можно так же определить трагикомедию как превращение трагедии в фарс, о котором так любили писать Гегель и Маркс. Классической иллюстрацией понятия трагикомедии является трагикомедия рыцарского идеала, с таким блеском представленная Сервантесом в образе Дон-Кихота. История полна трагикомических эпизодов, но тот сюрприз, какой преподнесла реальная, а не мнимая (изучавшаяся в советских учебных заведениях) история КПСС, совершенно затмил все фокусы подобного рода. На заключительном этапе этой истории тысячи старых партийцев столкнулись с типичной ситуацией трагического выбора. С одной стороны, было совершенно невозможно оставаться далее в окончательно обанкротившейся организации; но, с другой стороны, нельзя было покинуть в трудный час партию, которой посвятили всю жизнь. Однако муза истории Клио выкинула такую штуку, на которую нехватило бы воображения у самых дальновидных прорицателей.

Вместо того чтобы исключить из своих рядов всех колеблющихся, что она неоднократно делала в прошлом (Как писал в свое время Ленин, "партия укрепляется тем, что очищает свои ряды от оппортунистических элементов"), КПСС взяла да и сама ушла, бросив своих детей на произвол судьбы как заблудшая мать. Самая могучая партия, когда-либо существовавшая в истории, опиравшаяся на гигантскую ракетно-ядерную мощь и всепроникающий спрутоподобной аппарат электронных средств массовой информации, гордившаяся единством своих рядов и 70 лет заклинавшая беречь его "как зеницу ока", топившая в большой крови малейшие отклонения от самого незначительного из нормативов коммунистического идеала, не рискнула пролить даже малую кровь, когда на карту была поставлена её судьба в целом. Трудно придумать более яркий пример того, что Маркс называл "иронией истории", а Гегель - "хитростью мирового разума".

Так ситуация трагического выбора сомкнулась с ситуацией неосознанного абсурда, посрамив большинство серьезных аналитиков, уверявших, что ни один тоталитарный режим не сдавался без боя, что советский режим ещё силен и поэтому его падение возможно только в следующем веке. Перефразируя известные слова Маркса, которые он написал, когда был молод и ещё не подозревал, каким станет в зрелые годы, можно сказать, что история КПСС "закончилась тем, чем не должна кончаться хорошая трагедия - бесцветной развязкой" (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С.27).

Как бы ни была значительна та или иная трагикомедия в жизни целого поколения или даже нескольких поколений, в контексте всемирной истории это всего лишь один эпизод. Возвращаясь вновь к схеме 16, мы видим, какие могучие эмоциональные волны в море общественного сознания поднимает закон дифференциации и интеграции идеалов. Эти волны можно было бы назвать волнами трагикомизма, ибо они представляют собой вереницу следующих друг за другом трагикомедий. Каждая из них может не уступать по своему общественному резонансу коммунистической трагикомедии в истории России. Уже беглый взгляд на форму кривой наводит на страшную мысль: не свидетельствует ли такой маниакально-депрессивный характер колебаний эмоционального состояния человечества об его изначальном и притом глобальном безумии? Не есть ли это типичный психопатологический случай, относящийся к сфере психиатрии?

Если мы посмотрим на объективные основания таких колебаний, то обнаружим некий "заколдованный" круговорот одних и тех де социальных структур: "Свобода рождает анархию, анархия приводит к деспотизму, а деспотизм возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества ни одной из этих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет вращаться нравственный мир? Когда человек думает, что он что-либо усовершенствовал, на самом деле он сделал только перестановку" (Бальзак О. Соч. Т.10. М., 1987. С.48). Хотя ни волнообразное ни кругообразное изменение не исключает закономерности и рациональности, тем не менее, подобная закономерность и рациональность делает историю, а, следовательно, и индивидуальную жизнь, в конечном счете, бессмысленной (ср. п. 2 данной главы).

Но это отнюдь не всё. Ситуация в действительности выглядит ещё хуже. Если интерпретировать природу трагикомических волн в том смысле, что всякая трагедия, в конечном итоге, оказывается комедией, а всякая комедия - трагедией (Ибо имеет место не только превращение трагедии в фарс, но и фарса в трагедию /комитрагедия/), то мы попадаем в состояние трагикомического хаоса. Последний куда страшнее, чем простая бессмыслица круговорота ("суета сует") или даже "закономерное" безумие маниакально-депрессивных колебаний. Дело в том, что если любая комедия, в конечном счете, трагична, то не может быть ничего жизнерадостного; а если любая трагедия комична, тогда нет ничего святого. В этом случае стирается всякая грань между трагизмом и комизмом, исчезают последние следы закономерности и рациональности и мы попадаем в бездну не простой, а абсолютно иррациональной бессмыслицы ("Понятия добра и зла становятся зыбкими или полностью относительными. Смещаются и колеблются все жизненные критерии. Словом, размывается фундамент, на котором зиждется гуманистическое мировоззрение..." /Рацкий И. Проблема трагикомедии и последние пьесы Шекспира. "Театр", 1971. № 2. с.107/). Таким образом, состояние трагикомического хаоса, при котором трагедия и комедия просто сливаются друг с другом в нечто единое, где "все кошки серы" (Гегель), превращает историю в театр трагикомического абсурда (Ионеско, Дюренматт и др.). Любопытно, что в основу философии такого абсурда обычно кладутся два тезиса: 1) мы не можем изменить мир, поэтому задача состоит не в том, чтобы спасти мир, а в том, чтобы выдержать кошмар нашего существования в этом мире

(Дюренматт); 2) комедия является единственным средством, позволяющим вынести трагедию этого существования (Ионеско) (Guthke K.S. Modern tragicomedy. N.Y., 1966. P.62). Однако основоположники философии трагикомического абсурда оказываются непоследовательными. Дело в том, что если всякая комедия

трагична, то она не может помочь выдержать трагедию существования; а если всякая трагедия комична, то опять-таки нельзя преодолеть и комедию существования.

Как это ни парадоксально, но выход из такой, казалось бы, безнадежной ситуации дает самое неприятное, что есть в человеческой жизни- "зловредная", с первого взгляда, тенденция детей выходить постепенно из-под контроля отцов и возникающий на этой

почве конфликт поколений. Практически это означает постепенный отказ от родительских идеалов и переход не просто к другим, а к альтернативным идеалам. Подчеркнём, что речь идёт именно о тенденции, т.е. о стохастическом, а не жестко детерминированном

процессе. Такая тенденция предполагает, что указанные процессы могут протекать не сразу, а через поколение и даже спустя несколько поколений. Бывают дети послушные, невоспитанные, скептические и даже бунтующие.

Следует особо отметить, что критика родительских идеалов имеет объективный источник: в результате реализации отцовских идеалов преодолеваются старые противоречия, но сам этот процесс, как уже отмечалось, порождает новые противоречия, которые отцовские идеалы не в состоянии разрешить. На этой почве и произрастает юношеский протест. На бытовом уровне он проявляется в обоснованном отказе от применения старых рецептов в новых условиях ("не учите нас жить - мы сами с усами!").

Итак, процесс интеграции идеалов ведет к формированию интегративного идеала, альтернативного по отношению к предшествующему ему интегративному идеалу (схема 16, где альтернативный идеал обозначен знаком минус). Нетрудно понять, что после возникновения

альтернативного идеала возникает вновь тенденция к созданию интегративного идеала, альтернативного по отношению к указанному альтернативному идеалу. Но повторное отрицание неизбежно предполагает "возврат к истокам" ("корням"), т.е. первичному

интегративному идеалу. Это значит, что отказ от идеала отцов возвращает, вообще говоря, к идеалу дедов. В то же время этот возврат не может быть абсолютно точным ввиду изменившихся обстоятельств. "Воскресение" идеала дедов должно сопровождаться его модификацией с учетом новых условий ("преображение"), причем эта модификация приобретает характер синтеза (какие-то нормативы дедовского идеала заменяются какими-то нормативами отцовского). На схеме 16 этот синтез условно изображен комбинацией плюса и минуса. (Не надо смешивать этот синтез с интеграцией идеалов. Как показано на схеме 16, интеграция связана с одним эффектом Икара, тогда как синтез - с серией таких эффектов. Синтез возникает на основе интеграции. Последняя готовит материал для синтеза)

А затем, как нетрудно понять, весь процесс повторяется. Новое поколение подвергает критике уже непосредственно ему предшествующий синтетический идеал и конструирует идеал, альтернативный этому синтетическому идеалу и т.д.

Итак, в результате идущего через века и тысячелетия конфликта поколений в процессе формирования и развития идеалов возникает, к великой радости Гегеля и Маркса, своеобразная диалектическая спираль. Она рождается в ходе смены поколений чисто эмпирическим путем как некая внутренняя пружина этого процесса, совершенно независимая от сознательных устремлений его участников. Последние могут ничего не подозревать ни о её существовании, ни о её последствиях_.

Указанная диалектическая закономерность делает понятной конечную судьбу всякого идеала. Напомним, что ранее было показано, как идеал проходит следующие этапы в своей биографии: формирование идеала, связанное с познанием истины ("искушение") и её модификацией, т.е. деформацией с намерением изменить мир ("грехопадение"), распространение идеала ("вероучение"), его реализация ("жертвоприношение") и крушение ("искупление"). Из изложенного ясно, что "возврат к истокам" вследствие новой альтернативы ведет к возрождению старого и, казалось бы, навеки ушедшего в прошлое идеала ("воскресение"). Это возрождение ввиду новых условий требует и определенных корректив с учетом ряда черт отрицаемого идеала ("преображение"). Принимая во внимание закон дифференциации и интеграции идеалов и заключенную в нем идею формирования абсолютного идеала, напрашивается тенденция к выделению общечеловеческого начала, содержащегося в идеале, и вхождению этого начала в абсолютный идеал ("вознесение") (Очевидно, что указанные этапы в биографии идеала могут получить наглядное воплощение в соответствующих этапах биографии символизирующего идеал идеологического образа или даже нескольких подобных образов).

Таким образом, обычный процесс дифференциации и интеграции идеалов скрывает в своих недрах некий дополнительный процесс поляризации и нейтрализации интегративных идеалов. Возникает вопрос: как такой процесс, получающий свое наглядное представление в образе постепенно раскручивающейся спирали, отражается в эмоциональном зеркале общественного сознания? Какую модификацию вносит он в поток трагикомических волн?

Отметим, что это очень тонкий и сложный вопрос, для понимания ответа на который от читателя требуется значительное умственное напряжение и богатое абстрактное воображение.

Как видно из схемы 16, эффекту Икара, который претерпевает каждый интегративный идеал, соответствует вереница трагических и комических переживаний в виде соответствующего "горба" с впадиной и зазубриной (трагикомедия). Здесь трагические и комические чувства следуют друг за другом во времени. Между тем, синтез интегративных идеалов предполагает синтез соответствующих им эффектов Икара. Эффект Икара, соответствующий синтетическому идеалу, будет сам обладать синтетическим характером, т.е. будет сочетать в себе какие-то черты эффектов Икара, соответствующих "положительному" и "отрицательному" идеалам (схема 16). Но тогда трагикомедия, отражающая синтетический эффект Икара, в свою очередь, приобретет синтетическую природу. Это значит, что в ней будут сочетаться какие-то особенности трагикомедий, отражающих историю "положительного" и "отрицательного" идеалов. Другими словами, синтетическая трагикомедия возникает на основе соединения и переплетения трагических и комических переживаний, порожденный историей "положительного" и "отрицательного" идеалов.

Подобное соединение и переплетение предполагает не только следование трагических и комических переживаний друг за другом во времени, но и их одновременное контрастное сосуществование в пространстве (поле) общественного сознания. В подобном сопоставлении, само собой разумеется, нет и не может быть никакой логики. В результате возникает самый настоящий трагикомический хаос, однако, существенно отличающийся от уже упоминавшегося хаоса в театре абсурда. Здесь речь идет о сосуществовании и переплетении трагизма и комизма, но не об их растворении и слиянии друг с другом. Тем не менее, этот хаос, как и предыдущий, напоминает кипящий котёл ведьмы - подлинно трагикомического образа Средневековья:

Вслед за жабой в чан живей

Сыпьте жир болотных змей,

Зев ехидны, клюв совиный

Глаз медянки, хвост ужиный...

Пламя прядай, клокочи!

Зелье прей, котёл урчи!

Но та же диалектическая спираль, которая порождает указанный хаос, подвергает его и определенному структурированию, формируя своеобразный порядок. Зародышем последнего становится трагикомический контраст - резкое противопоставление друг другу трагизма и комизма, при котором различие между ними не только не исчезает, но значительно усиливается. Это может быть противопоставление аккомпанементу веселых куплетов могильщика, извлекающего друг за другом человеческие черепа, серии печальных комментариев Гамлета по поводу былого обаяния их обладателей; безумно-возвышенных действий Рыцаря печального образа издевательски-прозаическим репликам его анекдотического оруженосца; ухода из жизни в момент наивысшего счастья Фауста комическому фиаско оставляемому при этом в дураках дьявола; и т.п. Такой контраст создает эпоха Ренессанса в образе князей церкви, предписывающих целомудрие простым священникам, покоясь при этом в объятиях куртизанок; или эпоха Великой Французской революции, когда палачи роняют скупые слезы на белокурые девичьи головы перед тем, как отсечь их по приказу, данному Революцией; и т.п.