Дифференциация идеалов как возбудитель конфликта

Итак, добро и зло не разделены непроницаемой стеной, грань между ними оказывается, вообще говоря, относительной и зло может зарождаться в недрах добра. В истории культуры вообще и в истории живописи в особенности источник добра обычно изображался в аллегорической форме сеятеля, разбрасывающего по миру добрые семена. Широко известен, например, "Сеятель" Милле. В конце XIX в. появился, однако, художник, который решил придать этому образу совершенно новое звучание. Летом 1888 г. Ван Гог писал брату: "Эскиз сеятеля - вспаханное поле, лиловые комья земли, на горизонте голубой с белым сеятель, а за ним невысокие белые хлеба...Этот эскиз ...неотступно мучит меня в том смысле, что я все время задаю себе вопрос, а не принять ли его всерьёз и не сделать ли из него какую-нибудь ужасную картину, чего мне очень и очень хочется" (Ван Гог В. Письма. М., 1966. С.363). Осенью того же года Гог реализовал свой замысел.

Странное впечатление производит этот "Сеятель". Темная и безликая фигура одной рукой разбрасывает семена, а другой срывает молодые ростки. Уже одно это сразу настораживает зрителя. Однако предчувствие чего-то недоброго ещё более усиливается от присутствия большого темного дерева, одиноко растущего на пути сеятеля в открытом поле. Увядающие осенние листья чем-то напоминают розы, а сухие острые сучья - шипы. Как бы полушёпотом кто-то повторяет знакомое библейское изречение: "Каков сеятель - такова и жатва..." Созвучие темной фигуры и темного ствола недвусмысленно подчеркивает справедливость этой истины. Огромное пронзительно жёлтое солнце неумолимо клонится к закату, лишая образ сеятеля традиционного ореола. Резкий контраст дополнительных цветов - тёплых на зеленовато-желтом небе и холодных на синевато-фиолетовом поле - символически подчеркивает столкновение противоречивых чувств надежды и отчаяния...

Таким образом, Гог достиг поставленной цели: он действительно создал "ужасную картину", которая великолепно передает общезначимое эмоциональное отношение к потенциальной угрозе превращения посева добра в посев зла. Здесь Гог, подобно Достоевскому с его "Легендой о Великом инквизиторе", как бы подсознательно, не отдавая себе в этом отчета, предвидел социально-политическую ситуацию, сложившуюся в ХХ в. Талант Гога позволил придать личной трагедии (Как известно, Гог постоянно вел борьбу со своей болезнью. Надежда на выздоровление периодически сменялась приступами отчаяния. Каждое улучшение состояния несло в себе угрозу его нового ухудшения, пока дело не кончилось полной катастрофой) всемирно-исторический характер.

Из изложенного ранее ясно, что наличие связи между добром и злом является естественным следствием конфликта между идеалом и моралью. Казалось бы, идеал по самому определению этого понятия воплощает добро. Ведь он не только требует привести мир в соответствие с человеческими желаниями, но и диктует определенную систему моральных законов, которым надо следовать при преобразовании мира. А добро есть не что иное как соблюдение этих законов. Но когда идеал вступает в противоречие с собственной моралью, он начинает требовать нарушения своих же законов. А такое нарушение и есть зло.

Чтобы как следует осознать причины возникновения конфликта между идеалом и моралью, надо обратиться к той дифференциации идеалов, которая закономерно возникает в процессе самоорганизации культуры. В результате указанной дифференциации появляется широкий идеологический спектр.  В его центре находятся центристские (оптималистские) идеалы, а по краям - экстремистские. Первые стремятся сочетать свободу членов общества (активность элементов социальной системы) с общественным порядком (наличием устойчивой структуры, которой подчиняются все члены общества). Вторые, напротив, противопоставляют свободу и порядок. Последнее делает неизбежным возникновение, в свою очередь, двух типов альтернативных друг другу экстремистских идеалов. Те, в основу которых положен односторонний культ свободы получили название анархистских ("Человек начинает понимать, что он не будет совершенно свободен (В.Б.), пока в такой же степени не будет свободно всё вокруг него" /Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. М., 1990. С.321/); те же, что воспевают односторонний культ порядка, естественно назвать тоталитарными. Соответственно идеалы, настаивающие на синтезе свободы и порядка, обычно называются либеральными (Противопоставление свободы и порядка проявляется обычно в форме противопоставления свободы и управления. Если, согласно Конту, "...самое совершенное общество есть такое, в котором управление достигло своего высшего развития; в котором отдельные функции подчинены в значительной большей степени, чем теперь, общественной регламентации", то, согласно Спенсеру, "идеалом, к которому мы идем, является общество, в котором управление будет доведено до наивозможно меньших пределов, а свобода достигнет наивозможной широты..." /Спенсер Г. О причинах моего разногласия с О.Контом. СПб., 1906. С.22/).

В его центре находятся центристские (оптималистские) идеалы, а по краям - экстремистские. Первые стремятся сочетать свободу членов общества (активность элементов социальной системы) с общественным порядком (наличием устойчивой структуры, которой подчиняются все члены общества). Вторые, напротив, противопоставляют свободу и порядок. Последнее делает неизбежным возникновение, в свою очередь, двух типов альтернативных друг другу экстремистских идеалов. Те, в основу которых положен односторонний культ свободы получили название анархистских ("Человек начинает понимать, что он не будет совершенно свободен (В.Б.), пока в такой же степени не будет свободно всё вокруг него" /Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. М., 1990. С.321/); те же, что воспевают односторонний культ порядка, естественно назвать тоталитарными. Соответственно идеалы, настаивающие на синтезе свободы и порядка, обычно называются либеральными (Противопоставление свободы и порядка проявляется обычно в форме противопоставления свободы и управления. Если, согласно Конту, "...самое совершенное общество есть такое, в котором управление достигло своего высшего развития; в котором отдельные функции подчинены в значительной большей степени, чем теперь, общественной регламентации", то, согласно Спенсеру, "идеалом, к которому мы идем, является общество, в котором управление будет доведено до наивозможно меньших пределов, а свобода достигнет наивозможной широты..." /Спенсер Г. О причинах моего разногласия с О.Контом. СПб., 1906. С.22/).

Можно поставить вопрос: почему дифференциация идеалов рано или поздно заходит так далеко, что крайними полюсами идеологического спектра становятся ни какие-то разновидности либеральных идеалов, а именно экстремистские идеалы? В чем причина постоянно наблюдаемой в истории тяги к экстремизму? Вся загвоздка состоит в том, как конкретно в данной стране в данных исторических условиях сочетать свободу и порядок. Другими словами, каким образом можно найти оптимальную (для данной страны и данной эпохи) форму синтеза таких полярных компонент социальной системы. Не существует никакого априорного принципа, который бы позволил автоматически указать, какой должна быть эта форма. Поэтому она может быть найдена только эмпирически, т.е. методом проб и ошибок. Этот метод сводится к поиску "золотой середины" между абсолютной свободой и абсолютным порядком. В общем виде проблема подобного поиска т.н. срединного пути была поставлена ещё Аристотелем: "...та жизнь - блаженная, при которой нет препятствий к осуществлению добродетели (идеала вместе с определяемой им моралью, ...добродетель есть средина [между двумя крайностями], ...нужно признать, что наилучшей жизнью будет именно "средняя" жизнь..." (Политика Аристотеля. М., 1911. С.178) В "Никомаховой этике" Аристотель особенно ясно подчеркивает ту мысль, что нельзя найти "золотую середину", не зная крайностей, между которыми она пролегает. Они играют роль ориентиров для нахождения "срединного пути" (Аристотель. Никомахова этика. СПб., 1887. С.38-39. Указанный "срединный путь" получил наиболее яркое воплощение в либеральном идеале, возникшем в эпоху Просвещения (Франция и США, XVIII в.). Этот идеал стал доступен широкой массе тоже благодаря специфической метафоризации: фригийский колпак /идеологический символ/, Статуя Свободы /идеологический образ/, идеализированная биография простого человека из народа, поднявшегося без всяких связей исключительно благодаря собственным усилиям из самых низов на вершину власти /идеологический миф/, шумное и красочное избирательное шоу /идеологический культ/).

Когда в ходе развития социальной системы намечается тенденция к удушению свободы, сразу же в идеологической области начинается воспевание свободы, ведущее к формированию анархистского идеала. Напротив, когда возникает тенденция к разрушению порядка, в идеологической области начинают проповедовать культ порядка, что ведет к появлению тоталитарного идеала. Следовательно, периодическое шарахание в практической политике из одной крайности в другую, несмотря на его совершенно беспорядочный (стохастический) характер, отнюдь не случайно.

Таким образом, анархистский и тоталитарный идеалы оказываются теми бакенами, которые указывают кораблю истории правильный фарватер. Их красные огни предупреждают о тех потоках крови, которые ждут обитателей социальной системы в случае чрезмерного отклонения от курса в ту или другую сторону. Нетрудно догадаться, что описанная закономерность является лишь частным случаем действия в социальной области уже знакомого нам закона суперотбора, т.е. чередования порядка и хаоса, ведущего шаг за шагом к преодолению противоположности между ними и их полному слиянию в нечто единое.

Итак, тоталитарный идеал, лежащий в основе тоталитаризма как социального явления, появляется закономерно (Предсказание Спенсером в XIX в. тоталитаризма ХХ в.: "...Социалистическая администрация превратится ... в страшную тиранию, подобную той, какая существовала некогда в древнем Перу, - тиранию, под гнетом которой масса народа, находясь в руках чиновничьей иерархии, живя под недремлющим уличным и домашним надзором и работая чисто для содержания правящих властей, будет получать сама едва одно только голодное пропитание" /Спенсер Г. Грядущее рабство. СПб., 1884. С.76/) и, следовательно, имеет вполне рациональное происхождение. Разумеется, при чисто эмоциональном подходе к его чудовищному воплощению в социальной жизни может создаться впечатление, что он является результатом происков некоего "дьявола". Такое "объяснение" выглядит весьма романтично, но ни на шаг не продвигает в действительном понимании причин и сущности этого явления. Характерно, что почва для воплощения тоталитарного идеала создается тенденцией к реализации анархистского идеала. Именно переход общества в состояние хаоса делает крайне привлекательной идеологию обожествляющую порядок (Культ социальной регламентации был доведен до крайности в государственно-коммунистической утопии Кабе "Путешествие в Икарию" (1840). Икарийская республика не только утверждает характер публикаций, но и фасон одежды, список одобренных съестных продуктов, количество приемов пищи в день, способ приготовления блюд, их число и порядок подачи и даже время приема и его продолжительность "До какой степени господствуют дисциплина и порядок!" - восторгается Кабе). Как история России в 1917-21 г., так и Германии в 1929-33 г. убедительно подтверждает эту закономерность.

Возникает, однако, следующий вопрос: почему выход из кризиса, выражающегося в погружении общества в состояние хаоса, в определённых исторических условиях может быть осуществлён именно тоталитарным, а не либеральным идеалом? Дело в том, что тоталитарные идеалы тоже могут быть различными, поскольку можно обещать уставшим от чрезмерной свободы гражданам разный порядок. Существует, однако, особая разновидность такого идеала, которую можно было бы назвать гиперидеалом. Для последнего характерно обещание не просто какого-то порядка, а такого, какого ещё никогда не было на Земле. Другими словами, речь идёт об обещании наступления в случае реализации данного идеала некоего "земного рая", притом в ограниченный срок. Если вспомнить то, что говорилось в предыдущем параграфе, то становится очевидно, что при формировании гиперидеала совершаются две незаконные процедуры: а) абсолютизация относительного идеала (приписывание относительному идеалу свойств абсолютного); и б) финитизация абсолютного идеала (утверждение о возможности реализации абсолютного идеала в конечный срок). Образно говоря, волк натягивает на себя овечью шкуру и убеждает ягнят, что она есть золотое руно.

Очень важным следствием абсолютизации относительного идеала является отождествление эстетического и политического идеалов. Это сразу приводит, с одной стороны, к политизации искусства и появлению пропагандизма (тоталитарное искусство) (См., например, Голомшток И. Тоталитарное искусство. М. 1994), а с другой - к эстетизации политики ("От леса знамен и игры огней факелов, маршевых колонн и легко запоминающейся яркой музыки исходила волшебная сила, перед которой как раз обеспокоенному картинами анархии сознанию трудно было устоять" /Фест И. Гитлер Т.3. Пермь, 1993. С.47/) и провоцированию авантюризма в политической деятельности. Ярким примером последнего может служить т.н. директива №32, принятая по указанию Гитлера Верховным Командованием вермахта в 1942 г. Смысл этой директивы сводился к тому, что для создания "1000-летнего Рейха как абсолютного произведения арийцы Запада (немцы) и арийцы Востока (японцы) должны соединится на родине арийской расы, т.е. в Индии. Отсюда авантюрный план соединения африканской и кавказской группировок германских армий в Ираке с тем, чтобы через наследников арийских традиций Иран и Афганистан достичь Индии и встретится там с японцами.

Насколько в рамках гиперидеала политическая и художественная деятельность могут сближаться показывает, в частности, ритуал самоубийства Гитлера. Утилитарная сторона этого ритуала (избежать плена и возмездия) обсуждалась неоднократно, но почему-то оставалась в тени его выразительная (эстетическая) сторона. Между тем, если учесть связь нацистского идеала с традициями немецкого романтизма и любовь Гитлера к Вагнеру (как в музыкальном, так и в идеологическом отношении) (Mosse G. The Crisis of German Ideology (Intellectual Origins of the Third Reich). London, N. Y. 1964. P. 90-94), то нельзя не заметить следующего. Когда штаб-квартира Гитлера в Берлине (рейхсканцелярия) в конце апреля 1945 г. уподобилась объятой огнём Валгалле из оперы Вагнера "Гибель богов", тогда в рамках нацистского идеала, естественно, возникла идея смоделировать погребальный костёр героев древнегерманского эпоса Зигфрида и Брунгильды, чтобы, уподобившись этим героям, не только "красиво уйти", но и поднять бесславный конец третьего рейха до уровня великой исторической трагедии.

Между прочим, в политических целях использовались все закономерности художественного процесса в том числе и художественный контраст. Так, тоталитарные диктаторы любили появляться в окружении военных, одетых в пышные мундиры, чтобы подчеркнуть пафос простоты своей одежды и этим выделится среди них.

Преимущество гиперидеала перед любой разновидностью либерального идеала обнаруживается, однако, в условиях не обычного, а гиперкризиса. Для последнего характерны следующие признаки:

1) распространение локального социального кризиса на весь социальный организм. Это значит, что составляющие компоненты социального кризиса - кризис материальный (Материальный гиперкризис проявляется, в частности, в гиперинфляции. В связи с этим полезно напомнить, что стоимость той кружки пива, которую Гитлер пригубил во время пивного путча в Мюнхене в 1923 г., достигла триллиона (!) марок), энергетический, информационный и оценочный - приобретают глобальный характер, захватывая не отдельные части социальной системы, а её всю. Следствием этого является паралич управления обществом в целом и глобальный хаос:

Но там, где все горды развратом,

Понятия перемешав,

Там правый будет виноватым,

А виноватый будет прав.

Не стало ничего святого.

Все разбрелись и тянут врозь.

Расшатываются основы,

Которыми всё создалось

2) низкая политическая и нравственная культура большинства населения. Практически это проявляется, с одной стороны, в отсутствии демократических традиций и в детски-наивном отношении к истории (непонимание того, что Гегель называл иронией истории, или "хитростью мирового разума") ("Нередко, чтобы ввергнуть нас в беду,Орудья тьмы предсказывают правдуИ честностью прельщают в пустякахЧтоб обмануть тем легче в важном деле" /Шекспир У. Избранные произведения. Л., 1975. С.437/); а с другой - в господстве филистерских настроений, т.е. приоритете утилитарных ценностей и отсутствии серьезного интереса к ценностям духовным (говоря библейским языком, готовности "продать свое старшинство за чечевичную похлебку");

3) международная изоляция общества, переживающего кризисное состояние. Это предполагает отсутствие значительной и своевременной иностранной помощи для выхода из кризиса.

Очевидно, что выход из такой ситуации возможен только за счет "опоры на собственные силы", а для этого нужны не обычные жертвы, а особо крупного масштаба, так сказать, гипержертвы. Сила гиперидеала состоит в том, что только он может заставить в этой, казалось бы, безысходной ситуации большинство населения добровольно пойти на такие жертвы. Он даёт этому населению ту духовную пищу, которая может заменить ему на время материальную пищу. Это те нектар и амврозия, которые делают с людьми чудеса. Роль "опиума для народа" такой идеал станет играть позднее, когда тоталитарный режим переживет свой звездный час и начнет клониться к упадку. Ведь опиум парализует волю, а нектар и амврозия укрепляют её. Фанатическая вера в то, что приносимые на алтарь истории чудовищные жертвы не только выведут из данного кризиса, но и покончат со всякими кризисами вообще, в результате чего будет достигнуто состояние безмятежного общечеловеческого счастья, делает терпимыми любые жертвы.

Но чтобы гиперидеал мог "овладеть массами", требуется опять-таки не обычный, а гиперлидер. Это не просто искусный политик, а такой, который не только полон решимости, но и располагает соответствующими данными, чтобы одновременно выступить в роли, с одной стороны, нового пророка, а с другой - Великого инквизитора. Два средства позволяют ему успешно сыграть эту двойную роль - фанатизм и этатизм (Этатизм - культ государства).

Чрезвычайно важно то, что для "овладения массой" пропагандист гиперидеала должен достичь с этой массой не только взаимопонимания, но и сопереживания. Если воспользоваться терминологией М.Вебера, то можно сказать, что гиперлидеру следует уметь производить харизматический эффект. Именно в этой области фактически пропадает различие между политической и художественной деятельностью: политик становится актером и притом выдающимся. Чтобы лучше уяснить эту сторону дела в победоносном шествии гиперидеала, очень поучительно сопоставить два харизматических эффекта, произведенных в ХХ в. двумя существенно разными политическими деятелями, которые действовали в мало похожих странах и в далеко не одинаковых исторических условиях. Для исключения тенденциозности в описании таких эффектов, надо поручить это описание нейтральным наблюдателям, лучше всего иностранцам, притом воспитанным в либеральных традициях. Сопоставим по этому харизматическое выступление Ленина в Петрограде поздней осенью 1917 г. в описании американского корреспондента Джона Рида с харизматическим выступлением Гитлера в Мюнхене ранней осенью 1932 г. в изложении американской журналистки Мери Ли:

"Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина... среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой... Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы... Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов и ждал, по-видимому, не замечая нараставшую овацию, длившуюся несколько минут... Никакой жестикуляции. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него исполненные обожания ...Неожиданный и стихийный порыв поднял нас всех на ноги, и наше единодушие вылилось в стройном, волнующем звучании "Интернационала". Какой-то старый, седеющий солдат плакал, как ребенок. ...Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо. Во имя этого легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики мартовской революции, во имя этого тысячи... погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках. Пусть всё свершилось не так, как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но всё-таки свершилось - буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность, истинно..." (Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1988. С.119-126)

Так пишет Джон Рид, а вот как ему аккомпанирует его соотечественница Мэри Ли:

"Тогда появляется Гитлер, и мимо помоста, на который он всходит, дефилируют под звуки военного оркестра в течение часа три тысячи молодых людей в коричневых рубашках, с поднятой правой рукой. Глаза каждого молодого человека устремлены на Гитлера. Молодые глаза, глаза, отражающие идеализм 19 лет. Глаза, полные решимости умереть за идеал. Жажда дисциплины, жажда узнать, за какое дело необходимо умереть, готовность отдаться идеалу, сражаться за него. Глаза каждого находят взгляд Гитлера как воплощение идеала... Он глядит вниз из-под правой руки, как если бы он вбирал силу из глаз проходящих мимо него... Вот что он совершил, этот человек, он ловил устремления каждого раствориться в толпе, этот военный инстинкт, подхватил его и повел за собой. Чувствуешь, что... сила Гитлера в идеализме толпы" (Гус М. Безумие свастики. М., 1973. С.141-142).

Совершенно очевидно, что описанный харизматический эффект может быть достигнут лишь при условии, что пропагандист идеала сам фанатически верит в пропагандируемый идеал. Но отсюда вытекает, что гиперлидер, как это ни парадоксально звучит, является по-своему бескорыстным человеком. Сказанное не означает, что он безразличен к власти и богатству. Однако особенность психологии фанатика состоит в том, что власть и богатство являются для него не целью, а лишь средством для реализации его идеала. Нельзя приписывать фанатику психологию обывателя, с точки зрения которого дело обстоит как раз наоборот, т.е. идеал служит просто фиговым листком для прикрытия заурядного властолюбия и стяжательства.

Только фанатическая вера в гиперидеал и безграничная преданность ему может сделать политика пророком, слова которого воспринимаются как автономный источник истины, как откровение, не требующее доказательств. Лишь при таких условиях может быть достигнуто массовое политическое сопереживание. В свою очередь, харизматический эффект, производимый гиперидеалом, оказывает на гиперлидера обратное влияние, укрепляя в нем веру в его пророческую миссию.

Однако никакой фанатик не способен убедить всех. Поэтому тех, кого нельзя убедить, согласно тоталитарной идеологии, "надо принудить" (Ленин). Сделать это можно лучше всего с помощью государства. Отсюда использование государства в качестве главного орудия реализации гиперидеала и, в итоге, такая характерная черта тоталитаризма как культ государства (приоритет интересов государства перед интересами личности).  Последний предполагает вмешательство государства во все стороны жизни - от рутинных проблем экономики до религии и искусства и даже самых интимных вопросов семейного быта.

Последний предполагает вмешательство государства во все стороны жизни - от рутинных проблем экономики до религии и искусства и даже самых интимных вопросов семейного быта.

Здесь гиперлидер обретает свою вторую роль: на социальном горизонте появляется грозный силуэт Великого инквизитора. Многие художники пытались передать свое эмоциональное отношение к этому ставшему с легкой руки Достоевского столь знаменитым образу. Но наибольшей выразительности достиг безвременно ушедший из жизни русский художник К.А.Васильев (1942-1976), который, подобно Гогу, придал личной трагедии общечеловеческое звучание.

Фанатизм и этатизм гиперлидера делают понятным то магическое воздействие, которое пропагандируемый им идеал оказывает на молодежь-поколение, от которого в наибольшей степени зависит судьба этого идеала. Только фанатической верой в гиперидеал можно объяснить сцену, описанную Черчиллем в его "Истории 2-ой мировой войны". В этой сцене немецкие парашютисты из элитарной авиадесантной дивизии "Гитлерюгенд" - цвет нацистской молодежи - в майском небе 1941 года под ураганным огнем противника, идя на верную смерть, не моргнув глазом выбрасываются из самолетов над о.Крит. И аналогичную сцену в описании немецкого фельдмаршала Манштейна в его мемуарах "Утерянные победы", когда советские девушки-комсомолки - цвет коммунистической молодежи (Советские комсомольцы, впервые выехавшие за рубеж в 30-х годах для ознакомления с "буржуазным" образом жизни и посетившие столь демокративескую страну как Франция, по возвращении домой с искренним энтузиазмом констатировали следующее: Франция - несвободная страна, ибо там нельзя свободно воплощать в жизнь коммунистический идеал. Тем самым, они "убедились", что "подлинно свободной" страной является только "сталинский" Советский Союз, поскольку лишь здесь созданы все условия для реализации коммунистического идеала. Неудивительно, что при таком умонастроении любовь к сторонникам своего идеала /"товарищам пор классу"/ должна была сочетаться с ненавистью к апологетам антиидеала /"классовым врагам"/. Совершенно аналогично обстояло дело и в случае нацистского идеала: любовь к представителям "высшей" расы обязательно сочеталась с ненавистью к представителям "низшей" расы /"расовым врагам"/. Не следует, однако, думать, что сочетание любви к идеологическим единомышленникам с ненавистью к идеологическим противникам характерно только для сторонников коммунистического и нацистского идеалов. Если некоторый идеал в качестве одного из своих важнейших нормативов содержит требование "любви к ближнему", то под "ближним" практически всегда подразумевается или идеологический единомышленник или тот идеологический противник, который в принципе способен к "покаянию", т.е. к отказу от антиидеала и к принятию вашего идеала. В то же время даже самый последовательный сторонник "либви к ближнему" не может не испытывать /хотя бы подсознательно/ "ненависти к дальнему", т.е. к такому идеологическому противнику, который не только не способен к "покаянию", но, напротив, упрямо требует Вашего "покаяния" /отказа от вашего идеала и принятия антиидеала/. Сказанное справедливо и по отношению к либеральному идеалу: нельзя любить свободу в её либеральном понимании, не испытывая /хотя бы подсознательно/ ненависти к противникам этой свободы) - в знойном июле 1942 года под павшим Севастополем ведут за собой дрогнувшие было, цепи морской пехоты, увлекая солдат в последнюю контратаку против окруживших их со всех сторон немецких войск. Важно обратить внимание, что эти события описываются идеологическими противниками тех, кто в них участвует, вследствие чего объективность описания не подлежит сомнению.

Из сказанного ясно, что любое рассмотрение сущности тоталитаризма ХХ в. без связи его с проблемой формирования и реализации гиперидеала не может быть эффективным. Для выявления этой сущности надо произвести аккуратный сравнительный анализ двух его разновидностей - коммунистический и нацистской (Так как фашизм является итальянской разновидностью нацизма, то обозначать всякий нацизм термином "фашизм" - это, примерно, то же самое, что отождествлять материю с веществом, а мясо с говядиной. Смешение нацизма с фашизмом, т.е. общего с частным умышленно использовано Сталиным в 30-х годах с целью отвлечь внимание от сходства между русским коммунизмом и немецким национал-социализмом), причем в основе такого сравнения должен лежать сравнительный анализ коммунистического и нацистского идеалов (Классическим исследованием в области сравнительного анализа коммунистического и нацистского тоталитаризма является книга Р.Арона "Демократия и тоталитаризм" (1965). Эту книгу советские партфункционеры упрятали даже от собственных идеологов в "железный" спецхран. А, между тем, с точки зрения суператтракторного понимания истории она является весьма робкой и довольно поверхностной попыткой анализа тоталитаризма ХХ в., уже не отвечающей современным требованиям. Авторское сравнение коммунизма и нацизма страдает странной непоследовательностью. Так, признавая связь коммунистических репрессий с проблемой реализации коммунистического идеала. Арон отрицает связь нацистских репрессий с проблемой реализации нацистского идеала /Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С.241/. Оказывается, что в гибели 6 млн евреев виноват отнюдь не нацистский идеал, а иррациональная злая воля диктатора. Автора не смущает, что последняя продиктована именно нацистским идеалом и от него неотделима /см.: Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1993. С.80-81, 125, 180/).

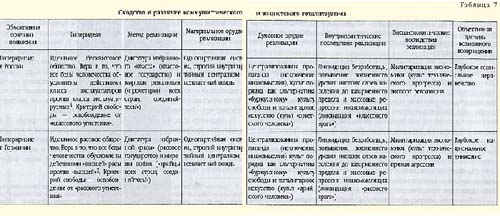

Таблица 7

В приводимой таблице дано краткое резюме такого анализа. Ее можно рассматривать как своеобразный теоретический комментарий к известным словам Риббентропа "о встрече двух революций", которые он произнес после подписания советско-германского пакта на банкете в Кремле 23 августа 1939 г. Из таблицы видно, что коммунисты и нацисты - отнюдь не загадочные "посланцы дьявола", как это представляется некоторым недалеким в теоретическом отношении либералам, а аргонавты ХХ в., отправившиеся в поход за золотым руном, не подозревая, что оно находится не на Земле, а на "небе". Последнее обстоятельство неизбежно должно иметь роковые последствия, а именно: на каком-то этапе реализации гиперидеала должен возникнуть острый конфликт между этим идеалом и общечеловеческой моралью. Этот конфликт следовало бы назвать эсхатологическим парадоксом. Суть его состоит в несовместимости общечеловеческого счастья с общечеловеческой моралью: если мы хотим строго соблюдать все требования общечеловеческой морали, тогда надо отказаться от стремления достичь общечеловеческого счастья; если же мы хотим любой ценой достичь этого счастья, тогда следует отказаться от строго соблюдения указанной морали. Обратим внимание, что подобный парадокс возникает с необходимостью только в случае общечеловеческого счастья; частночеловеческое счастье вполне совместимо как с соблюдением частно-, так и общечеловеческой морали (Нетрудно заметить, что эта формула напоминает энаменитую кантовскую антиномию практического разума: чтобы достичь счастья, надо отказаться от добродетели, а чтобы стать добродетельным, надо отказаться от счастья. Однако, Кант не заметил, что данная антиномия приобретает необходимый характер только по отношению к общечеловеческому счастью).

Тоталитаризм придал эсхатологическому парадоксу следующую форму: для достижения общечеловеческого счастья допустимо любое нарушение любого закона общечеловеческой морали. Это значит, что во имя реализации гиперидеала допустимы любые формы презрения, обмана, шантажа и насилия, т.е. гиперидеал сопровождает эскорт из четырех апокалиптических всадников. Выражаясь более популярно, эсхатологический парадокс может быть сформулирован и так: высшее добро оправдывает любое зло; поэтому чем лучезарнее будущее, тем страшнее жертвы (Эсхатологический парадокс получил особенно четкую формулировку в рамках нацистской идеологии: так как согласно последней, "с потерей чистоты крови счастье потеряно навсегда", то "государство, которое в эпоху отравления рас посвятит себя делу совершенствования лучших расовых элементов на Земле, раньше или позже неизбежно овладеет всем миром... Перед лицом этой великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими"; "Перед будущими поколениями мы будем оправданы потому, что при нашей постановке вопроса каждая капля пролитой крови окупится в тысячу раз" /Гитлер А. Моя борьба. Т-ОКО, 1992. С.275, 587, 554/). Ввиду того, что золотое руно находится на "небе", при попытках достичь его, т.е. реализовать гиперидеал на земле тоталитарный лидер сталкивается со всё новыми и новыми препятствиями и трудностями. В силу этого он вынужден закручивать гайки всё круче, т.е. переходить к всё более жестким формам презрения, обмана, шантажа и насилия. В результате складывается ситуация, когда гиперидеал прокладывает себе дорогу под лязг танковых гусениц и рёв авиационных моторов, показывая наглядно даже самым ограниченным антифилософам, что такое эсхатологический парадокс (Идея о том, что "высшее добро может оправдать любое зло", была выдвинута еще иезуитами в XVI в. Они полагали, что во имя спасения католического идеала допустимы любые формы презрения, обмана, шантажа и насилия. Идея же "священной войны" /крестовый поход и джихад/ для защиты и распространения религиозного идеала имеет ещё более древнее происхождение).

Неудивительно, что получающаяся в ходе реализации такого идеала ценность оказывается (с точки зрения общечеловеческой морали) аморальной и преступной. Она знаменует собой странное и противоестественное бракосочетание красоты и преступления (криминализацию красоты и эстетизацию преступления). Вместо знаменитой формулы "красота спасет мир" торжествует альтернативная формула "красота погубит мир". Указанная проблема поставлена уже Гомером в "Илиаде": божественная красота древнегреческой красавицы Елены, родившейся в результате обольщения земной женщины Леды главой богов Зевсом, приводит к Троянской войне и трагической гибели Трои. Она получила дальнейшее развитие у Шекспира в знаменитом диалоге между Гамлетом и Офелией. На недоуменный вопрос Офелии "Разве у красоты может быть лучшее общество, чем добродетель?" Гамлет, как известно, отвечает: "Власть красоты скорее преобразит добродетель из того, что она есть, в сводню, нежели сила добродетели превратит красоту в своё подобие; некогда это было парадоксом, но наш век это доказывает" (Шекспир У. Избранные произведения. Л., 1975. С.202-203)

Особой остроты обсуждаемая проблема достигла в XIX в. в романе Достоевского "Идиот" и в музыкальной тетралогии Вагнера "Кольцо Нибелунга". Как известно, герои этих произведений сгорают в огне ( в переносном или даже прямом смысле) своего неукротимого стремления к красоте.

Таким образом, категорический императив гиперлидера "высшее добро может оправдать любое зло", в конечном счете, сводится к императиву "неотразимая красота может оправдать любое преступление". История знаменитой красавицы XVI в., Елизаветы Баторий является яркой иллюстрацией такой установки. Доверившись одному из средневековых поверий, согласно которому для сохранения женской красоты необходимо регулярно принимать ванны из девичьей крови, она велела соорудить специального робота с ножами, которому отдавала на растерзание своих крепостных девушек. На протяжении 10 лет жертвой обожествления Е.Баторий собственной красоты стало ок. 600 девушек. Мрачные руины одного из старинных замков в Центральной Европе до сих пор напоминают об этой трагической истории.

Преступной может оказаться красота не только людей, но и вещей. Каждый посетитель Лувра, любующийся изысканной огранкой и мириадами искр, испускаемых на фоне черного бархата сокровищем французских королей - знаменитым алмазом "Регент" - сталкивается с той же проблемой: сколько жизней унёс этот алмаз прежде чем нашел успокоение в тихой музейной витрине? О каких чудовищных страданиях и муках мог бы он поведать, если бы обрел дар речи? Хотя эсхатологический парадокс напоминал о своем существовании в ходе истории неоднократно, но никогда его явление миру не происходило в таких масштабах, как это продемонстрировали тоталитарные режимы ХХ в. Поэтому философское значение тоталитаризма состоит именно в глобальном раскрытии и последовательном развертывании эсхатологического парадокса (как в его этической, так и эстетической формулировке).

Так как эсхатологический парадокс возникает из-за убеждения, что абсолютный идеал может быть реализован в конечный срок, то отсюда ясно, что сущность тоталитаризма с философской точки зрения (и его роковое заблуждение) заключается не в стремлении к суператтрактору, а в превратном понимании природы суператтрактора (отождествление его с определенным типом порядка) и, что особенно важно, в оконечивании бесконечного (Ярким примером подобного "оконечивания бесконечного" является коммунистическая доктрина, разработанная марксизмом. Ошибка создателя этой доктрины состояла отнюдь не в выдвижении коммунистического идеала. Этот идеал явился естественным следствием желания избавиться от противоречий буржуазного общества XIX в. и в течение ограниченного исторического периода обладал определенным прагматическим аспектом. Роковое заблуждение Маркса заключалось в отождествлении этого относительного и исторически ограниченного идеала с абсолютным идеалом: "Коммунизм как положительное упразднение частной собственности - этого самоотчуждения человека - ...есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, ... существованием и сущностью, ... свободой и необходимостью, ... индивидом и родом. Он - решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение" /Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., Т.42. С.116/. О недопустимости "оконечивания бесконечного" см., в частности, Кармин А.С. Познание бесконечного. М., 1981).

В предыдущем разделе отмечалось, что все купола, башни и шпили религиозных сооружений воплощающие соответствующие религиозные идеалы, фактически направлены на суператтрактор. В связи с этим поучительно отметить, что антирелигиозные (Не следует думать, что тоталитарные идеалы должны иметь нерелигиозный или даже антирелигиозный характер. Напротив, большинство тоталитарных режимов, известных в истории, основывалось или на пантеизме /Др.Египет и Империя инков в Южной Америке/ или на монотеизме /государство иезуитов в Парагвае и Империя Великих моголов в Индии/. Тоталитарные режимы, базирующиеся на антирелигиозной идеологии, являются скорее редким исключением и характерны именно для ХХ в) тоталитарные идеалы стремились тоже воплотить свое стремление к суператтрактору в виде соответствующих символических действий, обращенных к небу (как в переносном, так и в прямом смысле). Это выразилось в планировании строительства циклопических архитектурных сооружений чисто идеологического характера в Москве и Берлине (Например, 415-метровой высоты Дом Советов в Москве со 100-метровой статуей Ленина или Храм 1000-летнего Рейха в Берлине ("Народный дом"), высота только купола у которого планировалась в 300 м и главный зал которого мог вместить 180 тыс. человек /!/). Эти планы тоталитарные лидеры к счастью для своих народов не успели реализовать. Тем не менее, тоталитарное стремление к суператтрактору получило более экономное воплощение в виде водружения 21 августа 1942 г. специальным отрядом немецких альпинистов из горной дивизии "Эдельвейс" флага со свастикой на высочайшей в Европе горной вершине на Кавказе и аналогичного акта советских альпинистов, водрузивших 13 сентября 1937 г. бюст Сталина на высочайшей вершине СССР на Памире. Не случайно последняя вершина получила в конце концов четко выраженное идеологическое название - пик Коммунизма, что вполне соответствовало популярнейшему лозунгу в СССР 50-х годов: "Вперед, к сияющим вершинам коммунизма!" С этим лозунгом перекликался и другой: "Мы за ценой не постоим!" Никогда ещё в истории эсхатологический парадокс не получал столь четкого идеологического оформления. В такой простой и ясной форме он стал понятен всем, даже слушателям кружков политграмоты.

В связи с историей тоталитарных режимов в ХХ в. возникает вопрос: "Возможно ли их возвращение (Не следует думать, что это невозможно потому, что нацистский и коммунистический идеалы доказали в ХХ в. свою утопичность. Если заглянуть в историю поглубже, то можно обнаружить уникальные случаи их частичной практической реализации. Примером осуществления нацистского идеала может служить государство спартиатов в древней Греции (6-3 в. до н.э.), а коммунистического - государство иезуитов в Парагвае (17-18 вв.). Между прочим, в последнем государстве был реализован принцип "каждый по способностям - каждому по потребностям" в его популярной советской интерпретаци и существуют ли способы его предотвращения? Чтобы ответить достаточно квалифицированно на этот вопрос, надо вспомнить то, что говорилось об историческом детерминизме. Там отмечалось, что социальная система напоминает васнецовского "Витязя на распутье", ибо стоит перед набором нескольких взаимоисключающих возможностей развития. Теперь мы видим, что этот спектр альтернатив при всем разнообразии сводится к трем главным сценариям - либеральному, анархистскому и тоталитарному. Выбор одного из них определяется специфическим соотношением политических сил в системе в данный период. Другими словами, путь в будущее определяется взаимодействием определенных политических сил.

Возникает вопрос: подчиняется ли такое взаимодействие некоему общему закону? Другими словами, существует ли универсальный закон политической борьбы, действующий в любой стране в любую эпоху?

С первого взгляда может показаться, что такого закона не существует ввиду исключительного разнообразия социальных систем. Между тем, сравнительный анализ различных сценариев развертывания политической борьбы показывает, что для победы в такой борьбе в общем случае требуется: 1) обеспечить максимальное единство своих сторонников ("в единении - сила"); 2) добиться максимального раскола в рядах противников ("разделяй и властвуй"); 3) завоевать на свою сторону максимальное число союзников (среди промежуточных сил); 4) обеспечить нейтралитет тех промежуточных сил, на поддержку которых рассчитывать нельзя. История показывает, что тот из политиков, кто сумеет удовлетворить этим требованиям лучше других, со 100% гарантией станет победителем. Не случайно Макиавелли сравнил искусного политика с лисицей, поскольку указанную закономерность в победоносной расстановке политических сил следовало бы назвать методом лисьей хитрости в политическом маневрировании.

Трудность его практического использования состоит в том, чтобы учесть все четыре требования, не упустив из виду ни одного. А для этого надо четко представлять себе действительную расстановку политических сил, что, в свою очередь, предполагает обладание острым политическим чутьем, т.е. умением угадывать такую расстановку, даже не имея точных статистических данных.

Если мы теперь посмотрим на ход политической борьбы в России в 1917-1921 гг. и в Германии в 1929-1933 гг., то нам придется констатировать полное превосходство в применении указанного метода политики Ленина и Гитлера над политикой их либеральных противников. Лучшим подтверждением этого является то, что они смогли не только взять власть, но и удержать её (ибо последнее бывает значительно труднее первого).

Из сказанного ясно, что для предотвращения возврата к тоталитаризму, либералам следует вырвать из рук тоталитаристов, то оружие, которым те воспользовались в прошлом.

Но здесь возникает новый вопрос: как практически удовлетворить указанным четырем требованиям? Хорошо известна на этот счет установка крупнейшего политолога XVI в. Макиавелли - не считать себя связанным не только частно-, но и общечеловеческой моралью. Это значит, что образцовый политик должен сочетать в себе черты лисицы и льва. Если лисица символизирует хитрость, то лев - смелость, доходящую до цинизма, в нарушении моральных законов. Это тот самый ницшеанский лев, которого не смущает ни в малейшей степени блещущий золотой чешуей моральный "дракон". Сказанное означает, что для формирования выгодной расстановки политических сил можно использовать по отношению к сторонникам, противникам, союзникам и нейтралам любой коктейль из презрения, обмана, шантажа и насилия. Известно, что тоталитаристы пошли именно по этому пути. Это естественно для тех, кто руководствуется в политической деятельности культом победы: победа любой ценой, ибо "победителей не судят" (Сталин) ("Победителя потом не спросят, правду он говорил или нет. Для развязывания и ведения войны важно не право, а победа" (Гитлер) /Фест И. Гитлер. Т.3. Пермь, 1993. С.168/).

Здесь мы подходим к проблеме соотношения частночеловеческой политики и общечеловеческой морали. Допустимо ли нарушение законов общечеловеческой морали во имя политического успеха? Для тоталитаристов и анархистов ответ ясен, но как быть либералам?

Мировая история выработала совершенно определенную формулу, в рамках которой возможно совмещение казалось бы, таких взаимоисключающих сфер социальной жизни как политика и мораль. Эта формула, которую можно было бы назвать формулой благородства в социальной борьбе (Она касается всякой, а не только политической деятельности), подобно описанному уже закону лисьей хитрости в политическом маневрировании, покоится на четырех китах: 1) недопустимость ни при каких условиях в борьбе за выгодную для себя расстановку сил привлекать указанных выше четырех "апокалиптических всадников" (презрение, обман, шантаж и насилие) первым (Именно борьба идеалов порождает соблазн нарушить мораль первым, ибо это дает во многих случаях больший шанс на быстрый успех); 2) недопустимость их привлечения и в качестве ответной меры при условии, что противник обладает совестью, т.е. требует соблюдения общечеловеческой морали не только от других, но и от себя и поэтому способен критически оценивать собственные поступки с точки зрения их соответствия этой морали. В этом случае роль ответной меры, т.е. возмездия за аморальный поступок играют муки совести, возбуждаемые как раз отсутствием ответных действий. Тут (и только тут) вполне справедлива известная рекомендация, что если вас ударят по правой щеке - подставьте левую (Не следует думать, что это придется делать слишком часто: например, из 500 убийц, заключенных в одной тюрьме, только трое испытывали кое-какие угрызения совести /Летурно Ш. Нравственность. 3-е изд. СПб., 1914. С.66/); 3) обязательное применение контраморальных действий (контрпрезрения, контробмана, контршантажа и контрнасилия) против бессовестных инициаторов аморальных поступков. В этом (и только в этом) случае надо, действительно, действовать с "беспощадной решительностью" (Ленин). Следует понять, что контраморальные действия становятся высоко моральными именно потому, что они восстанавливают нарушенную мораль. Это единственное средство, которое может заставить бессовестных инициаторов нарушения морали скорректировать свое поведение. Напротив, отказ в этом случае от возмездия объективно означает проявление трусости в защите морали, а, тем самым, косвенное содействие её новому нарушению. Таким образом, отказ от контраморальных действий, к которым вполне резонно прибегают при указанных условиях правоохранительные органы любой цивилизованной страны, (вопреки тому, что утверждают по этому поводу абстрактные гуманисты) глубоко аморален (Проблема контраморальных действий является, быть может, самой деликатной и самой сложной из всех этических проблем. Так, например, практика борьбы с терроризмом в ХХ в. показала, что одним из самых эффективных средств борьбы со взятием заложников является взятие контрзаложников. А как быть в том случае, когда террорист, забравшись на хоры, с помощью карабина с оптическим прицелом целится в священника во время проповеди? Что делать в этой ситуации охраннику, находящемуся в противоположном конце церкви, как не воспользоваться аналогичным оружием, чтобы точным выстрелом предотвратить ужасное убийство? Ничто не вызывает у людей большего отвращения, чем пытка, но как быть в том случае, когда некий гражданин, знающий место, где в данный момент подвергают страшной пытке вашего ближайшего родственника, отказывается сообщить это место? Тут уж сдадут нервы даже у сверхабстрактного гуманиста и ему придется прибегнуть в совершенно немыслимому понятию - контрпытке. Из сказанного вытекает важное следствие: капитуляция перед требованиями бессовестных инициаторов аморальных действий приводит к разрастанию этих действий до такой степени, когда дальнейшая капитуляция становится невозможной и жертвы неизбежными; причем масштаб жертв намного превосходит те, которыми, как это ни печально, можно было ограничиться первоначально); 4) соразмерность контраморальных действий характеру и масштабу аморальных поступков. Нельзя, например, отвечать "двойным ударом на удар поджигателей войны" (Сталин), ибо в этом случае возмездие, вместо того чтобы нейтрализовать преступление, само порождает новое преступление. Очевидно, что искусное следование указанной четырехчленной формуле исключает аморальную политику и в то же время позволяет остаться в политике трезвым реалистом. Только при выполнении этой формулы политика перестает быть "грязным делом".

Из описанной формулы сразу ясна ошибочность выдвижения в качестве критерия морали принципа практической целесообразности: морально то, что экономически или политически выгодно, а аморально то, что по этим же соображениям невыгодно. Этот принцип может быть также назван принципом утилитарного гуманизма: люблю тех, кто мне выгоден, и не люблю тех, кто не выгоден. Образцом такого этического утилитаризма может служить требование так называемого классового подхода к морали, развиваемое Троцким в статье "Их мораль и наша" (1938). Такая установка прямо ориентирует на применение аморальных средств первым, полностью игнорирует различие между совестливыми и бессовестными инициаторами аморальных действий и делает бессмысленной проблему соразмерности контраморальных действий: "...Даже в самом остром вопросе - убийстве человека человеком - моральные абсолюты (законы обещечеловеческой морали - В.Б.) совершенно непригодны. Моральная оценка вытекает из внутренних потребностей борьбы" (Троцкий Л. Их мораль и наша. "Вопр. философии", 1990. № 5. С.125). Это, по существу, открытый призыв к свободному использованию тактики политических убийств для достижения успеха в политической борьбе, т.е. проповедь аморализма в политике вполне в духе Макиавелли.

Однако не менее ошибочен в подходе в взаимоотношении политики и морали и альтернативный утилитарному гуманизму т.н. абстрактный гуманизм. Наиболее ярким проявлением последнего в ХХ в. стал принцип "благоговения перед жизнью", выдвинутый А.Швейцером в книге "Культура и этика": морально то, что поддерживает жизнь, а аморально то, что губит ее. Каким бы привлекательным ни казался этот принцип с чисто эмпирической и эмоциональной точек зрения, история, тем не менее, показывает, что он не только нереалистичен, но даже, как это ни парадоксально, может быть опасен: благоговение перед жизнью террористов или маньяков может закончиться трагически. Нельзя благоговеть перед жизнью сознательного скорпиона или сознательного шакала, ибо эти существа быстро избавят вас от всякого благоговения. Отсюда следует, что аполитичная мораль столь же неприемлема и опасна, как и аморальная политика. Аполитичность морали заключается в игнорировании различия между совестливыми и бессовестными инициаторами аморальных действий и в подходе как к тем, так и к другим с одинаковой меркой. Из анализа взаимоотношения этических и политических идеалов ясно, что нельзя отождествлять этический идеал с политическим, как это делает этический утилитаризм, но нельзя не учитывать и связь, существующую между ними, что характерно для абстрактного гуманизма. Итак, чтобы свести к минимуму возможность повторного вступления общества на тоталитарную дорогу, необходимо искусное использование метода лисьей хитрости в политическом маневрировании на основе строгого соблюдения описанной выше формулы благородства в политической борьбе (Как показывает история становления тоталитарных режимов, главную ответственность за неудачу либеральных сил берут на себя те либералы, которые раскалывают единство либеральных сил во имя личных амбиций; у кого не хватает мужества пойти на личные жертвы во имя общего дела. Идеальным условием для победы тоталитаризма является образование двух примерно равных друг другу по влиянию либеральных блоков, взаимно парализующих деятельность друг друга. В этом случае тоталитаризм, подобно хитрому царю обезьян в известной китайской притче, весело потирает руки, наблюдая смехотворное сражение двух бумажных тигров, сулящее ему легкую победу). Излишне доказывать, как трудна эта задача, если даже успешное применение упомянутого метода при полном игнорировании данной формулы (этический утилитаризм) требует большого искусства и достаточно для прочного вхождения в историю. Не следует, однако, думать, что тоталитаризм получит серьезное преимущество в схватке с либерализмом, если последний будет связывать себе руки указанной формулой. Ведь именно история взлета и падения тоталитарных режимов в ХХ в. убедительно показала, что в долгосрочной перспективе победа, одержанная с нарушением законов общечеловеческой морали, оказывается пирровой: аморальных победителей рано или поздно очень сурово судят.

В обстановке такого суда следование указанной формуле становится дополнительным козырем в создании расстановки политических сил, благоприятной для победы. Это происходит потому, что разоблачение аморализма в политике приводит к значительному росту нравственной и политической культуры большинства населения. А при таких условиях шансы тоталитарных политиков резко падают.