Сюрреалистический идеал и метод

Подобно тому как чрезмерное увлечение художников реализмом с его культом наблюдаемой реальности вызвало в конце XIX в. ответную реакцию в виде альтернативной реализму символистской стилевой тенденции, точно так же бурное развитие конструктивистских тенденций (кубизм и футуризм) с их культом научно-технического прогресса стимулировало новые стилевые тенденции, альтернативные как реализму, так и конструктивизму. В критике конструктивизма существовало две возможности: 1) отказ от рациональной предметности и 2) от предметности вообще. В основе художественного направления, явившегося реализацией первой возможности, лежало требование освободить изобразительное искусство от каких бы то ни было рациональных норм (девиз "свобода от рациональности"). Философский базис такой установки был ещё более неоднороден чем, соответствующий базис конструктивизма. Здесь фигурировали и волюнтаризм (Шопенгауэр, Ницше, Вейнингер) и экзистенциализм (Камю, Сартр, Хайдеггер, Унамуно, Ортега-и-Гассет, Пуньоль) и фрейдизм и даже гегельянство (В позднем сюрреализме /т.н. ядерный мистицизм Дали, проявившийся в его атомно-апокалептическом методе, пришедшем после 2-ой мировой войны на смену параноидно-критическому/ проявилось также влияние Лейбница и Тейяра де Шардена).

Зародышем сюрреалистического направления в живописи стала т.н. метафизическая живопись Кирико, вдохновленная иррационалистической философией Ницше. В 1912-14 гг. Кирико написал серию картин, которые поразили всех своей странной иррациональной атмосферой. Одной из наиболее значительных картин этого цикла явилась "Песня любви" (1914) - бессмысленное сочетание чуждых друг другу предметов, помещенных к тому же на не имеющем к ним никакого отношения странном фоне. Зритель пытается понять разумное основание для такого объединения и такого фона, так сказать, нащупать сюжетную канву и, не находя её, приходит в отчаяние.  А между тем, именно эта картина привела в свое время в дикий восторг одного из ведущих сюрреалистов ХХ в. бельгийского художника Р.Магритта. Увидев её впервые, Магритт, как он впоследствии вспоминал, был "растроган до слёз" и именно после этого решил посвятить свою жизнь сюрреализму.

А между тем, именно эта картина привела в свое время в дикий восторг одного из ведущих сюрреалистов ХХ в. бельгийского художника Р.Магритта. Увидев её впервые, Магритт, как он впоследствии вспоминал, был "растроган до слёз" и именно после этого решил посвятить свою жизнь сюрреализму.

Чтобы понять, как возможно, чтобы разумные и притом талантливые люди занимались явной бессмыслицей, необходимо учесть следующее. Содержанием обсуждаемой картины, по замыслу её автора, является не изображение каких-то предметов, а эмоциональное отношение художника к их бессмысленному сочетанию - настроение загадки, непостижимой тайны, незримое присутствие демона "меланхолии сумерек", навеянного чтением главного философского сочинения Ницше "Так говорил Заратустра": "Исключение логического смысла из искусства не является изобретением живописцев... Искусство было освобождено современными философами и поэтами... Мы достигли метафизического аспекта вещей" (Кирико) (Schmied W. De Chirico and the Realism of the Twenties. De Chirico. The Museum of Modern Art. N.Y. 1982. P.102-104). Причем этот метафизический аспект усматривался в соответствии с философией волюнтаризма, именно в иррациональной сущности вещей.

Теперь становится понятно, что странное сочетание предметов в "метафизических" картинах преследует своей целью передать эмоциональное отношение не к явлениям, а к их сущности. Поскольку же последняя иррациональна, то композиция предметов напоминает то бессмысленное сочетание, которое обычно получается в результате детской игры, диктуемой стихийным комплексом неосознанных эмоциональных побуждений. После этого название картины не должно удивлять: оно выражает авторское восхищение иррациональным, будучи своеобразным гимном иррациональному (Надо также учитывать тот оттенок иронии по отношению к классической традиции, который сюрреалисты часто придавали названию своих картин).

Мысль в том, что в основе наблюдаемой реальности лежит некая иррациональная воля (в духе Ницше или Шопенгауэра, это несущественно) получила у Кирико дальнейшее развитие и очень эффектное выражение в образе нередко появляющейся в его композициях спящей Ариадны. Классическим примером является картина с еще более загадочным названием "Вознаграждение льстеца" (1913). В пустынном пространстве загадочного города виднеется спящая Ариадна в форме античной статуи. Тщетно пытался бы зритель расшифровать смысл этого персонажа, если бы он не обратился к философской интерпретации соответствующего мифа. Между тем, философский смысл указанного мифа может быть истолкован следующим образом: человек (Тезей) исследует загадочный наблюдаемый мир (Лабиринт), добывая истину и побеждая невежество (Минотавр), и преодолевает все трудности ориентации в этом мире благодаря любви к источнику рациональности (Ариадна) и с помощью этой рациональности (нить Ариадны). Нетрудно догадаться, что "сон Ариадны" является поэтической аллегорией отказа от рациональности.  Действительно, иррациональная атмосфера данной картины бросается в глаза: элементы итальянского городского ландшафта слева сочетаются с африканскими пальмами справа (иррациональность места); часы показывают середину дня, а тени говорят о сумерках (иррациональность времени); все предметы как будто бы свидетельствуют о полном безветрии в атмосфере послеполуденного зноя, а флаги на здании и дым паровоза демонстрируют загадочное движение воздуха (иррациональность состояния); и т.п. (Любопытно, что название картины содержит иронический намёк на беспомощность обывателя, пытающегося ради приличия и в погоне за модой хвалить то, чего он не понимает: любая похвала в адрес такой картины будет "Разоблачением льстеца" /т.е. воздаянием ему по заслугам!/. Придавая картине указанное в тексте название, автор как бы издевается над таким неискушенным зрителем)

Действительно, иррациональная атмосфера данной картины бросается в глаза: элементы итальянского городского ландшафта слева сочетаются с африканскими пальмами справа (иррациональность места); часы показывают середину дня, а тени говорят о сумерках (иррациональность времени); все предметы как будто бы свидетельствуют о полном безветрии в атмосфере послеполуденного зноя, а флаги на здании и дым паровоза демонстрируют загадочное движение воздуха (иррациональность состояния); и т.п. (Любопытно, что название картины содержит иронический намёк на беспомощность обывателя, пытающегося ради приличия и в погоне за модой хвалить то, чего он не понимает: любая похвала в адрес такой картины будет "Разоблачением льстеца" /т.е. воздаянием ему по заслугам!/. Придавая картине указанное в тексте название, автор как бы издевается над таким неискушенным зрителем)

Итак, сон Ариадны - это символ кризиса рационального мышления и перехода к иррациональному, а всё окружение спящей Ариадны символизирует "сумерки" рационализма, или, что то же, его "меланхолию": "Я пытался выразить то сильное и таинственное чувство, которое я открыл в книгах Ницше: меланхолию прекрасных осенних дней, после полудня, в итальянских городах" (Maurizio Fagiolo dell Arco. De Chirico in Pari. 1911-1915. De Chirico. The Museum of Nodern Art. N.Y. 1982. P.32. Обратим внимание, что победа иррационального над рациональным, провозглашенная немецким волюнтаризмом, нашла свое отражение в мифе об Ариадне в эпизоде её похищения Дионисом - богом иррационального /в отличие от повелителя рационального - Аполлона/).

Итак, Кирико провозгласил новый эстетический идеал - "преобразование бессмыслицы в искусство", на основе которого возникла новая стилевая тенденция в живописи метафизицизм. Как мы уже отмечали, итальянский метафизицизм (Кирико, Карра и др.) так относится к зрелому сюрреализму, как, например, итальянский же футуризм (Северини, Боччони и др.) - к зрелому конструктивизму. Тем не менее, без этой колыбели сюрреализма трудно понять философию зрелого сюрреализма. Последняя выражена в истинно "сюрреалистической" манере в Музее Дали в Фигуеросе (Испания). Копия раба Микеланджело во дворе музея (символа современного человека), пытающегося освободиться от охватывающей его со всех сторон автомобильной шины (символа научно-технического прогресса) наглядно показывает негативное отношение философии сюрреализма к рациональным нормам и связанным с ними бурным развитием в ХХ в. науки и техники. Фигура человека на фронтоне Музея, снявшего с себя скафандр, является отголоском поведения Дали на одной из его лекций, посвященных сюрреализму, и символизирует необходимость освобождения от рациональных норм. Но "гвоздь" антирационалистической программы находится внутри Музея, в алтаре "Храма памяти" (большого зала, под полом которого покоится король сюрреализма). Это изображение в полный рост обнаженной супруги Дали, повернутой спиной к зрителю и рассматривающей Средиземное море. Гала является здесь символом свободы от психологических и этических комплексов (в том числе, и от тех или иных моральных норм). Она изображена на фоне мозаики из множества черных и цветных квадратиков, которые при созерцании картины с расстояния в 20 м превращаются (в лучших традициях Арчимбольдо) в портрет А. Линкольна - символа освобождения от социальных ограничений.

Таким образом, центральным понятием философии сюрреализма является понятие иррациональной реальности - surrealite (Бретон) - сюрреальности, или сверхреальности, свободной от каких бы то ни было рациональных характеристик (и, следовательно, не подчиняющейся ни законам природы ни законам логики). Мы снова возвращаемся к чему-то загадочному и таинственному, с чем уже имел дело символизм (В этом вопросе сюрреализм выступает против обывательного идеала рациональной реальности, обосновываемого обычно материалистической или позитивистской философией. Около Музея Дали в Фигуеросе установлена даже специальная скульптура, высмеивающая этот идеал. Она представляет собой большую голову смеющегося человека, во лбу которого виднеется экран телевизора, а в зрачках - физиономии подростков. В этом сооружении содержится прозрачный намек на примитивность массового сознания, которое стремится всё рационализировать и потому смотрит на мир глазами подростка. Рядом стоит высокая колонна, покрытая закрашенными телевизионными экранами. На вершине колонны виден бюст древней богини и "усы" антенны. Мораль ясна: надо перестать смотреть на рациональное и попытаться связаться с иррациональным). Однако таинственность иррациональной реальности сюрреализма существенно отличается от таинственности трансцендентной реальности символизма. Последняя подразумевала существование высшего разума, недоступного человеческому уму ввиду ограниченности последнего. Сюрреальность же предполагает отсутствие разума; поэтому она есть абсурдная реальность, т.е. такая, таинственность которой связана с абсурдностью (чего никак нельзя сказать о таинственности, с которой имел дело символизм). Именно в этом вопросе сюрреалисты опираются на философию экзистенциализма: "...В абсурде заложена некая притягательная сила... Чувство абсурда не совпадает с понятием абсурда ... Можно сказать, что "Миф о Сизифе" имеет целью дать им понятие об абсурде, а "Посторонний" - стремится внушить соответствующее чувство... Абсурд - это разлад, разрыв... Отсюда и должно будет родиться чувство абсурда, т.е. бессилия помыслить явления при помощи человеческих понятий и слов" (Сартр Ж.П. Объяснение "Постороннего". "Называть вещи своими именами (программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ в.). М., 1986. С.95-100. Речь идет о таких программных экзистенциалистских произведениях Камю как "Миф о Сизифе" и "Посторонний").

Абсурдная реальность должна практически проявлять себя в противоречиях. Как известно, учение о фундаментальной роли противоречий в мире наиболее подробно развито в философии Гегеля. В свое время Кант полагал, что сущность вещей непознаваема именно поэтому, что, как только разум пытается это сделать, он запутывается в противоречиях. В отличие от Канта, Гегель развил концепцию, согласно которой противоречивость реальности не является препятствием для рационального познания сущности вещей, если перейти от обычной ("формальной") логики к некоей высшей ("диалектической") логике. В противовес Гегелю, Шопенгауэр выдвинул идею, что сущность вещей ввиду её иррациональности непознаваема с помощью какой угодно логики, но может быть познана при посредстве чувства и только чувства (через эмоциональное отношение к этой сущности). Но это может быть достигнуто исключительно с помощью музыки. Что же касается изобразительного искусства, то оно не способно проникнуть в абсурдную сущность вещей, но может помочь нам спастись от абсурдного реального мира, создав другой, идеальный мир, свободный от противоречий.

Экзистенциализм в вопросе познания абсурдной реальности пошёл дальше. Если учесть то, что говорил Камю об искусстве вообще, можно утверждать, что изобразительное искусство, вопреки Шопенгауэру, не является спасением от абсурда, ибо оно само есть "абсурдный феномен" (Камю).  Это значит, что его целью является выражение эмоций, провоцируемых различными абсурдными ситуациями. Следовательно, "чувство абсурда" (Сартр) есть не что иное как эмоциональное отношение к некоторому противоречию.

Это значит, что его целью является выражение эмоций, провоцируемых различными абсурдными ситуациями. Следовательно, "чувство абсурда" (Сартр) есть не что иное как эмоциональное отношение к некоторому противоречию.

Мы уже видели, что такое чувство возникает при восприятии картины, в которой европейский ландшафт одновременно оказывается африканским; ясный полдень совпадает с сумерками; безветрие с ветреной погодой и т.д. Особенно ярко показал, какие переживания может возбуждать в зрителей "живое" противоречие, Магритт в своей не без юмора названной картине "Каникулы Гегеля" (1958). Левая картина французского художника Стейнлена напоминает зрителю еще раз, для какой цели служит зонтик - предохранять его обладателя от водяных брызг. И зритель, смотря на стейленовский офорт, искренне сочувствует девушке, попавшей под проливной дождь. Совсем иная эмоциональная реакция возникает у него при созерцании правого полотна. Тут он испытывает своеобразное чувство "тревожащей странности" (Фрейд), какое иногда появляется при противоестественном сочетании двух совершенно чуждых друг другу предметов. Происходит это потому, что здесь зонтик фигурирует в роли балансира, задачей которого является предотвращение разбрызгивания воды из стакана. Другими словами, зонтик из средства защиты от дождя превращается в средство предотвращения дождя (С этим связано и ироническое название картины: Гегель на отдыхе, прогуливаясь с зонтиком, забавляется одним из милых его сердцу противоречий. Работа над этой картиной отнюдь не сводилась к бретоновскому автоматизму: написанию картины предшествовали 150 подготовительных рисунков/!/). Но это значит, что зонтик выступает в роли, отрицающей его первоначальную функцию. Происходит как бы, говоря гегелевским языком, "отрицание зонтиком самого себя". В этом парадоксальном, противоречивом поведении и заключается причина упоминавшегося выше "чувства абсурда".

Левая картина французского художника Стейнлена напоминает зрителю еще раз, для какой цели служит зонтик - предохранять его обладателя от водяных брызг. И зритель, смотря на стейленовский офорт, искренне сочувствует девушке, попавшей под проливной дождь. Совсем иная эмоциональная реакция возникает у него при созерцании правого полотна. Тут он испытывает своеобразное чувство "тревожащей странности" (Фрейд), какое иногда появляется при противоестественном сочетании двух совершенно чуждых друг другу предметов. Происходит это потому, что здесь зонтик фигурирует в роли балансира, задачей которого является предотвращение разбрызгивания воды из стакана. Другими словами, зонтик из средства защиты от дождя превращается в средство предотвращения дождя (С этим связано и ироническое название картины: Гегель на отдыхе, прогуливаясь с зонтиком, забавляется одним из милых его сердцу противоречий. Работа над этой картиной отнюдь не сводилась к бретоновскому автоматизму: написанию картины предшествовали 150 подготовительных рисунков/!/). Но это значит, что зонтик выступает в роли, отрицающей его первоначальную функцию. Происходит как бы, говоря гегелевским языком, "отрицание зонтиком самого себя". В этом парадоксальном, противоречивом поведении и заключается причина упоминавшегося выше "чувства абсурда".

Таким образом, с точки зрения философии сюрреализма, познание иррациональной реальности возможно лишь с помощью особого класса художественный эмоций - сюрреалистических переживаний (тех "абсурдных" чувств, о которых мы только что говорили). Поэтому между Камю и Шопенгауэром фактически нет расхождения: "бегством от абсурда является не всякое, а только классическое искусство (а только его и знал Шопенгауэр); сюрреалистическое же искусство есть не бегство от абсурда, а проникновение в самую его суть. Поэтому сюрреалистическое изобразительное искусство играет ту же уникальную мировоззренческую роль, какую играла музыка в философии Шопенгауэра. Из всего сказанного становится ясно, что мировоззренческим идеалом сюрреализма должен быть мир иррациональных (парадоксальных, алогичных) явлений, напоминающий "театр абсурда" Ионеско. При этом следует отметить, что сюрреалистическая идеализация реального мира, в результате которой получается указанный мировоззренческий идеал, весьма своеобразна. Согласно философии сюрреализма, в мире реальных явлений "абсурдная" сущность проявляется неадекватно (несовершенно). Поэтому в реальном мире "абсурдные" явления встречаться редко. Но в идеальном мире ситуация должна быть существенно иной - все противоречия, заключенные в сущности вещей, обязаны совершенно четко проявляться (проступать, просвечивать) на "поверхности" явлений. Таким образом, переход от реального мира рациональных явлений к сюрреальному миру иррациональных явлений должен происходить путем последовательного устремления к нулю неадекватного проявления абсурдной реальности в наблюдаемом мире.

Абсурдная реальность должна получить свое адекватное проявление и в человеке. Очевидно, что продуктом иррационального мира может быть только иррациональный человек. Последний есть, прежде всего, существо в высшей степени загадочное и таинственное, начиная с внешности и кончая поведением и результатами деятельности. Эта особенность иррационального человека прекрасно выражена Магритт в двух версиях его знаменитой композиции "Великая война". Ещё более выразительно иррациональная тайна, окутывающая облик такого человека, передана в яйцеподобных и безликих головах персонажей "метафизических" картин Кирико, резюмированных Дали в виде огромной статуи с такой головой у входа в его музей в Фигуерасе. Яйцеголовость служит здесь символом особой (недоступной обычному смертному) мудрости (Согласно философии сюрреализма эта мудрость заключается как раз в осознании ограниченности рационального мышления и понимании значения, которое имеет понятие абсурда для постижения иррациональной сущности вещей), а безликость символизирует непроницаемость личности, т.е. загадочность её духовного облика (высшую таинственность).  Неудивительно, что подобная внешность возбуждает в зрителе то специфическое чувство, о котором Фрейд в своё время (1919) писал: "Одним из наиболее надёжных способов вызвать ощущение тревожащей странности - это создать неуверенность насчёт того, является ли предстающий нашим глазам персонаж живым существом или же автоматом" (Дали С. Дневник одного гения. М. 1991 С.33). Таким образом, нет лучшего способа иррационализации внешности человека, чем придать ему голову манекена, не имеющего лица.

Неудивительно, что подобная внешность возбуждает в зрителе то специфическое чувство, о котором Фрейд в своё время (1919) писал: "Одним из наиболее надёжных способов вызвать ощущение тревожащей странности - это создать неуверенность насчёт того, является ли предстающий нашим глазам персонаж живым существом или же автоматом" (Дали С. Дневник одного гения. М. 1991 С.33). Таким образом, нет лучшего способа иррационализации внешности человека, чем придать ему голову манекена, не имеющего лица.

В ещё большей степени загадочность иррационального человека проявляется в иррациональности его поведения: его действия обусловлены не сознательными, а подсознательными мотивами, т.е. не рациональными соображениями и здравым смыслом, а "кипящим котлом" (Фрейд) неосознаваемых эмоциональных влечений (импульсов). Именно по этой причине такой человек может на каждом шагу не только вступать в противоречие с другими людьми, но и с самим собой. Следовательно, иррациональный человек оказывается ( в полном соответствии с той реальностью, которая его породила) абсурдным человеком (Реальный человек, вступая иногда в противоречие с самим собой, стремится этого противоречия избежать и найти способ его устранения. Напротив, иррациональный человек жаждет противоречий и стремится к ним как к чему-то положительному и привлекательному).

Поскольку реальный человек в своей деятельности руководствуется как сознательными, так и бессознательными мотивами (обладающими относительной автономностью по отношению друг к другу), то идеализация, продуктом которой является образ иррационального человека, очевидна: последовательное отвлечение от влияния сознательных мотивов и гипертрофирование (преувеличение) подсознательных. Нетрудно заметить, что указанная идеализация протекает, в общем и целом, в русле философии Фрейда: "Сюрреализм - чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить...реальное функционирование мысли. Диктовка вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений" (Бретон А. Манифест сюрререализма. "Называть вещи своими именами" М. 1986 С.56). Нетрудно заметить, что иррациональный человек является прямым антиподом рассмотренного в предыдущем разделе технотронного человека. Это классический пример построения антропологического антипода. В то же время идеал иррационального человека имеет определённое сходство с такими идеализациями реального человека как мистический человек символистов и свободный человек романтиков. Для иррационального человека, как и для мистического, тоже характерен культ тайны, он тоже заключает в себе нечто загадочное. Однако его таинственность связана с иррациональностью поведения, обусловленной абсурдностью той реальности, в которую он верит. Мистический же человек руководствуется требованиями трансцендентной реальности (высшего разума). Поэтому его поведение по-своему вполне рационально, хотя мотивы этой рациональности совсем другие, чем у технотронного человека.

Сходство иррационального человека со свободным человеком романтиков определяется присущим ему также культом свободы, но если романтический человек требует свободы от консервативных социальных законов (в частности, консервативных моральных норм), то иррациональный человек настаивает на свободе от любых законов, в том числе законов природы и законов логики. Бунт против природных и логических по своей радикальности не сравним с бунтом против старой морали. Свободный человек романтизма противоречит другим, но, как правило, не противоречит себе. Иррациональный же человек, как уже отмечалось, систематически и с каким-то сладострастием вступает в противоречие сам с собой. И это с точки зрения философии сюрреализма естественно, ибо свободный человек руководствуется сознательными мотивами, тогда как иррациональный - подсознательными.

Бунт против природных и логических по своей радикальности не сравним с бунтом против старой морали. Свободный человек романтизма противоречит другим, но, как правило, не противоречит себе. Иррациональный же человек, как уже отмечалось, систематически и с каким-то сладострастием вступает в противоречие сам с собой. И это с точки зрения философии сюрреализма естественно, ибо свободный человек руководствуется сознательными мотивами, тогда как иррациональный - подсознательными.

Любопытно, что Дали пытался воплотить идеал иррационального человека в образе собственной личности. Причудливо закрученные вверх кончики усов, перевитых фиалками (символизирующие таинственные антенны для связи с сюрреализмом); ведомый на поводке, вместо собаки, муравьед (такой же символ сюрреализма, как лев у романтиков или сфинксу символистов) (Дали прогуливался с муравьедом даже в Париже и ездил с ним в парижском метро); въезд в собственный дом на изобретенном им, вместо банального велосипеда, экстравагантном овосипеде (яйцеподобном сооружении на колёсах); сон на кровати с "пресмыкающимися" ножками; утренний кофе из чашки, подбитой мехом; разговор по телефону с трубкой в форме клешни омара; отдых в интерьере, представляющим собой женский портрет; наконец, создание картины без прикосновения кистью к полотну (путём стрельбы из аркебузы XVI в. пулями, начинёнными краской) - кажется, что этого достаточно для уверенной констатации ирррациональности поведения. Тем не менее, в действительности король сюрреалистов только играл роль иррационального человека, ибо, совершая все описанные и многие другие экстраординарные поступки, он руководствовался вполне рациональным и притом совершенно сознательным мотивом - идеей саморекламы.

Обращаясь к миру реальных вещей, иррациональный человек должен начать, как мы с этим уже неоднократно встречались, преобразовывать их по своему образу и подобию. Это значит, что он должен подвергнуть их своеобразной иррационализации. Мы только что продемонстрировали такую процедуру на примере деятельности Дали. Рассмотрим последовательно основные приемы этой иррационализации:

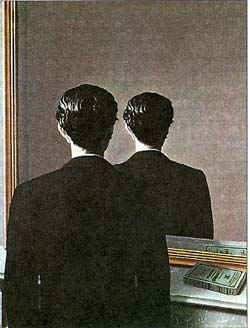

1) иррационализация атрибутов реальности. Ярким примером является приписывание противоположных, взаимоисключающих черт пространству и времени. С таким приёмом мы уже встречались в "Вознаграждении льстеца" Кирико. Там же мы познакомились и с иррационализацией движения и покоя, когда они совмещаются вместе в одном объекте и невозможно определить, какой из этих атрибутов доминирует. Не менее гипнотизирующее впечатление производит и иррационализация количества, когда предметы, имеющие маленькие размеры в повседневной жизни, резко увеличиваются, а имеющие большие - уменьшаются (например, "Личные ценности" Магритта, рис. ). Однако наиболее впечатляющим является загадочное нарушение закономерности и причинности: тяжелые предметы, вопреки закону тяготения, сами собой повисают в воздухе, негорючие начинают пылать, а поставленные перед зеркалом отражаются не так, как того требуют законы оптики;

2) противоестественное сочетание одних реальных вещей с другими реальными же вещами. То, что такой приём открывает путь для поиска необычной выразительности там, где её меньше всего можно ожидать, впервые четко выражено графом Лотремоном в его романе "Песни Мальдоро" (1846-1870). В нем поставлена программа достижения такой выразительности, которая возникает "при случайной встрече швейной машины с зонтиком на хирургическом столе" (Дали развил сюрреалистический абсурд дальше, представив его в форме "пения птиц на дне аквариума" - "Бред, растворенный у нас в крови, действует как проявитель: и на фотоплёнке проступает истина" /Дали С. Суждения об искусстве. "Дружба народов", 1994. № 1. С.236/).

В нем поставлена программа достижения такой выразительности, которая возникает "при случайной встрече швейной машины с зонтиком на хирургическом столе" (Дали развил сюрреалистический абсурд дальше, представив его в форме "пения птиц на дне аквариума" - "Бред, растворенный у нас в крови, действует как проявитель: и на фотоплёнке проступает истина" /Дали С. Суждения об искусстве. "Дружба народов", 1994. № 1. С.236/).

Крупнейший теоретик сюрреализма А.Бретон так пояснил суть этого приёма: "Тот особый свет, свет образа, к которому мы оказываемся столь глубоко восприимчивы, вспыхивает в результате своего рода случайного сближения двух элементов. Вся ценность образа зависит от красоты той искры, которую нам удалось получить; эта искра, следовательно, зависит от разности потенциалов двух проводников. Если такая разность чрезвычайно мала..., то искры не возникает" (Бретон А. Манифест сюрреализма. Называть вещи своими именами. М., 1986. С.65). Нетрудно понять, что именно на таком странном сочетании двух чуждых друг другу элементов основан художественный эффект "Каникул Гегеля", "Великой войны" и многих других картин Магритта;

3) сочетание в прямой сюжетной связи реального и фантастического. Яркой иллюстрацией подобной композиции может служить "За секунду до пробуждения после облёта шмеля вокруг плода граната" Дали (рис. ). Реальная фигура Галы вместе с реальным гранатом, около которого гудит не менее реальный шмель, сливается в нечто единое со сновидением, которое видит Гала под воздействием звука, издаваемого шмелем;

4) взаимопроникновение разных предметов (параноидно-критический метод). В этом случае один предмет выступает сразу в двух ипостасях. С одной стороны, он может казаться, например, портретом, а с другой - интерьером. Великолепный образец такой композиции представляет собой картина Дали "Мэй Уэст", изображающая известную голливудскую кинозвезду и одновременно интерьер комнаты с диваном, камином и картинами с видами Парижа. Это двойное видение не надо смешивать с тем, с которым мы встречались у Арчимбольдо. Там портрет садовника или повара при повороте на 180° превращался в миску с плодами или блюдо с жарким. Здесь же удвоение образа имеет место в одном и том же ракурсе. Хотя влияние маньеризма Арчимбольдо на возникновение описываемого сюрреалистического приёма хорошо известно. По поводу этого приёма Дали писал: "В моих двойных образах... я достиг дипломатического компромисса между двумя, преобразуя их друг в друга и заставляя один совпадать с другим... Я провел аналогичные эксперименты с реальными объектами" (Дали С. Новые общие соображения относительно механизма параноидальных явлений с точки зрения сюрреализма. "Искусство", 1990. № 1. С.77). Дело в том, что Дали не только написал "Мэй Уэст", но и создал её реальный аналог в одной из комнат своего музея в Фигуерасе;

Дело в том, что Дали не только написал "Мэй Уэст", но и создал её реальный аналог в одной из комнат своего музея в Фигуерасе;

5) единство противоположностей и их переход друг в друга (сюрреалистическая диалектика). На примере творчества Кирико, Магритта и Дали мы познакомились с этими приёмами: далекое и близкое, старое и новое, дневное и ночное, внешнее и внутреннее, естественное и искусственное, движущееся и покоящееся, повседневное и экзотическое, эротическое и танатическое (Во многих картинах Дали текучие и фаллические формы предметов сочетаются с впадинами и просветами в них, как бы выеденные кем-то. Если первые символизируют эрос, то, вторые танатос /агрессивную, разрушительную силу, в частности, каннибализм/. Простейшим символом эроса является кузнечик /сладострастие/, а танатоса - муравей /агрессивность/) и т.д. сочетаются в картине как разные аспекты одного и того же целостного образа. Нередко это единство противоположностей выступает в скрытой, завуалированной форме. Так, городские пейзажи Кирико поражают настойчивым повторением пустынных площадей и длинных зданий с множеством уходящих вдаль арок. С первого взгляда в таком сюжете не видно никаких противоположностей. Однако при более внимательном анализе обнаруживается явное противопоставление открытого (площадь) и замкнутого (галерея с арками); ограниченного (та же площадь) и безграничного (послевательность убегающих вдаль арок) пространства.

Но в ещё большей степени иррационализация вещей с точки зрения философии сюрреализма обнаруживается во взаимопереходе их противоположных свойств друг в друга. Самым знаменитым случаем такого перехода является превращение в "Постоянстве памяти" Дали: твердые часы становятся текучими, подобно каплям (переход твердого в жидкое).  С обратным переходом зритель имеет дело в "Шестилетнем Дали, поднимающим кожу моря, чтобы увидеть под ней спящую собаку". Как показывает само название, здесь жидкая поверхность превращается в твердый лист. В разных картинах Кирико, Дали, Магритт и других сюрреалистов можно встретить самые разнообразные переходы такого типа: тяжелое = невесомые; непрозрачное = прозрачное; большое = малое; негорючее = горючее; одушевленное = неодушевленное; живое = мертвое; толстое = тонкое; прочное = хрупкое; мягкое = газообразное и т.д. и т.п. Можно сказать без преувеличения, что каждое подлинно сюрреалистическое произведение, к великой радости как древних, так и новых любителей диалектики, буквально скроено из таких противоположностей и их взаимопревращений.

С обратным переходом зритель имеет дело в "Шестилетнем Дали, поднимающим кожу моря, чтобы увидеть под ней спящую собаку". Как показывает само название, здесь жидкая поверхность превращается в твердый лист. В разных картинах Кирико, Дали, Магритт и других сюрреалистов можно встретить самые разнообразные переходы такого типа: тяжелое = невесомые; непрозрачное = прозрачное; большое = малое; негорючее = горючее; одушевленное = неодушевленное; живое = мертвое; толстое = тонкое; прочное = хрупкое; мягкое = газообразное и т.д. и т.п. Можно сказать без преувеличения, что каждое подлинно сюрреалистическое произведение, к великой радости как древних, так и новых любителей диалектики, буквально скроено из таких противоположностей и их взаимопревращений.

Существование определенных приемов иррационализации вещей незаметно, но неотвратимо ставит вопрос о существовании сюрреалистического эстетического идеала. Однако этот вопрос оказывается гораздо более деликатным, чем это было при обсуждении предыдущих направлений модернистской живописи. Дело в том, что подобно тому как многие реалисты (и, прежде всего, Курбе) отрицали существование реалистического идеала, точно так же многие сюрреалисты (и, в первую очередь, Бретон) даже не обсуждали проблему сюрреалистического идеала, считая её просто бессмысленной. Мотивы негативного отношения к соответствующему идеалу у реалистов и сюрреалистов были, конечно, различными. Как мы помним, Курбе отрицал реалистический идеал, считая целью реализма "отражение действительности", а никоим образом не воплощение какого бы то ни было идеала.  Для Бретона же понятие сюрреалистического идеала потому нонсенс, что "сюрреализм - чистый психический автоматизм" и потому сюрреалист в своем творчестве не может руководствоваться какими бы то ни было рациональными соображениями, а, следовательно, и такой их разновидностью, как эстетический идеал с его нормативами ("Пора прекратить восхваления трудолюбия и всяких таких добродетелей и расплеваться с этим выводком идеалов, не то они доведут нас до ручки, а точнее говоря, до извращений, если не до преступлений на половой почве" /Дали С. Суждения об искусстве. "Дружба народов", 1994. № 1. С.226-227/).

Для Бретона же понятие сюрреалистического идеала потому нонсенс, что "сюрреализм - чистый психический автоматизм" и потому сюрреалист в своем творчестве не может руководствоваться какими бы то ни было рациональными соображениями, а, следовательно, и такой их разновидностью, как эстетический идеал с его нормативами ("Пора прекратить восхваления трудолюбия и всяких таких добродетелей и расплеваться с этим выводком идеалов, не то они доведут нас до ручки, а точнее говоря, до извращений, если не до преступлений на половой почве" /Дали С. Суждения об искусстве. "Дружба народов", 1994. № 1. С.226-227/).

Но каких бы мнений ни придерживались теоретики сюрреализма относительно сюрреалистического идеала, невозможно отрицать следующее: все художники-сюрреалисты имеют определенные интуитивные представления о том, каким должно быть художественное произведение, чтобы оно соответствовало идеалу иррационального человека. Более того, уже в своем первом "Манифесте сюрреализма" (1924) Бретон фактически прививает художникам это представление, говоря о требованиях иррационального человека к художественному произведению (Характерно, что если в первом манифесте (1924) Бретон требует от творцов сюрреалистических произведений независимоти от каких бы то ни было "Эстетических и моральных предубеждений", то во втором манифесте (1936) он настаивает на независимости не от всяких, а только от осознанных предубеждений. Такая корректировка уже открывает путь к признанию сюрреалистического идеала). Однако ещё более, чем манифесты сюрреализма убеждает в существовании сюрреалистического идеала такое программное для этого направления произведение как "Сюрреализм и живопись" (1942) немецкого художника М.Эрнста. Изображенное на картине в роли художника странное существо, представляет собой некий гибрид динозавра и столь любимого сюрреалистами муравьеда. Этот сюррезавр является очень удачной аллегорией того "кипящего котла" бессознательных эмоциональных влечений, который, согласно Фрейду и Бретону, определяет побудительные мотивы и весь духовный облик иррационального человека. Мораль картины совершенно прозрачна: чтобы создать подлинно художественное произведение, художник-сюрреалист должен действовать подобно такому сюррезавру. Но это и значит создать произведение, соответствующее идеалу иррационального человека.  Таким образом, содержанием картины является эмоциональное отношение М.Эрнста к эстетическому идеалу сюрреализма.

Таким образом, содержанием картины является эмоциональное отношение М.Эрнста к эстетическому идеалу сюрреализма.

Но если существует сюрреалистический эстетический идеал, то обязательно должны существовать и определенные нормативы - эстетические принципы, которым должна быть подчинена деятельность любого сюрреалиста, оказывается, что и здесь имеются свои содержательные им формальные ограничения, накладываемые как на художественное творчество, так и восприятие.

Описанные выше приёмы иррационализации вещей фактически представляют собой не что иное как содержательные нормативы сюрреалистического идеала. Однако не всякая иррационализация бывает выразительной, т.е. не всякий иррациональный образ (сюрреалистическая модель) кодирует специфические сюрреалистические чувства. Для того чтобы образ кодировал последние, необходимо связать его с такими состояниями человеческой психики, которые выводят духовную жизнь человека за пределы наблюдаемых явлений. Таковыми являются сновидения, иллюзии, навязчивые состояния, галлюцинации, воспоминания, мечтания и т.д. и т.п. Причем речь идет о реальных сновидениях, галлюцинациях и т.п., а не искусственно придуманных, и притом не о каких угодно реальных, а только о таких, которые могут обладать общезначимой выразительностью ("Помимо паранойи есть и другие важные для нас состояния. Я имею в виду галлюцинаторные способности, ... сумеречные состояния, всевозможные озарения и откровения, дремотные видения и грёзы наяву..., а также душевные расстройства разного рода. Уверяю вас, всё перечисленное куда важнее и интереснее, чем так называемые нормальное состояние патологически нормального тухляка, попивающего утренний кофе" /Дали С. Суждения об искусстве. С.226/).

Таким образом, главное содержательное требование сюрреалистического идеала заключается в том, что сюжетом сюрреалистических произведений должны быть не реальные предметы и явления и даже не традиционные мифологические, библейские и исторические события, а особые состояния человеческой психики, выводящие человека за пределы наблюдаемых явлений и выражающие в наиболее рельефной форме подсознательные мотивы его поведения - сновидения, иллюзии, галлюцинации и т.п. Вот как Бретон описывает это требование в "Манифесте сюрреализма" (1924): "Почему бы мне не положиться на указания сна в большей степени, нежели на сознание..? Не может ли сон также послужить решению коренных проблем жизни?" (Бретон А. Манифест сюрреализма. Называть вещи своими именами. М., 1986. С.46). Такая установка является закономерным следствием исходного принципа сюрреалистического мировоззрения, согласно которому, как уже отмечалось, иррациональная сущность вещей может быть познана только с помощью особого класса переживаний - специфических сюрреалистических чувств. Последние можно возбудить в зрителе лишь через передачу ему эмоционального отношения художника к указанным выше специфическим психическим явлениям. Очень ярким примером сюрреалистического чувства может служить эмоциональное отношение Дали к раздвоению предмета на наблюдаемое явление и ненаблюдаемую сущность (Мы не знаем точно, что Дали хотел сказать своим портретом "Мэй Уэст", но тот метод двойного видения, к которому он прибег в данном случае, мог бы получить естественное объяснение, если бы, например, для портретируемой публичный имидж имел меньшее значение, чем интимная жизнь). Чтобы выразить то переживание, которое возбуждает такое раздвоение, Дали прибегает к описанному приему двойного видения. Последнее возникает иногда буквально у человека при параноидальных нарушениях психики. Однако как художественный приём этот метод так же не свидетельствует о каких-либо патологических процессах в психике сюрреалиста, как метод "растворения" предмета в световоздушной среде не говорит о каких-то патологических сдвигах в зрении импрессиониста.  Напротив, прием двойного видения свидетельствует о гораздо большей сложности, тонкости и глубине чувства, возбуждаемого несовпадением сущности предмета с его явлением, по сравнению с эмоциями, навеваемыми мимолетной игрой света и теней. Не случайно поэтому Дали говорил о "диалектической (В.Б.) значимости параноидального процесса" (Дали С. Новые общие соображения относительно механизма параноидальных явлений с точки зрения сюрреализма. "Искусство", 1990. № 1. С.77).

Напротив, прием двойного видения свидетельствует о гораздо большей сложности, тонкости и глубине чувства, возбуждаемого несовпадением сущности предмета с его явлением, по сравнению с эмоциями, навеваемыми мимолетной игрой света и теней. Не случайно поэтому Дали говорил о "диалектической (В.Б.) значимости параноидального процесса" (Дали С. Новые общие соображения относительно механизма параноидальных явлений с точки зрения сюрреализма. "Искусство", 1990. № 1. С.77).

Что касается формальных нормативов сюрреалистического идеала (иррационализация линии, рисунка, светотени, колорита, перспективы и т.п.), то все они сводятся, в конечном счете, к требованию синтеза тех формальных художественных приёмов, которые использовались, с одной стороны, символизмом, а с другой (как это ни парадоксально) реализмом. Близость к символизму понятна, поскольку речь идет о передаче эмоционального отношения к ненаблюдаемой реальности. Обращение же к реалистическим приёмам (доходящее нередко до прямого натурализма) связано с потребностью сделать эту ненаблюдаемую реальность, в определенном смысле, "зримой" и "осязаемой" (с помощью тех приёмов иррационализации предметов, о которых говорилось выше) (В зародышевой форме эта тенденция была уже у символистов /например, у прерафаэлитов и у Бёклина/). Именно поэтому Дали в своём эстетическом эссе "Покорение иррационального" (1935) говорил о том, что целью его творчества является "не погоня за самой иррациональностью, а победа над иррациональным" (Дали С. Дневник одного гения. М., 1991, С.56-57), и именно поэтому он так восхищался великими реалистами прошлого Вермеером, Веласкесом, Милле и Мейссонье. Статуя последнего даже трижды повторена на пьедестале из автомобильных шин перед входом в Музей Дали в Фигуерасе.

С точки зрения Дали упомянутая "победа над иррациональным" может быть осуществлена путем стирания грани между воображаемым (субъективным) и реальным (объективным); другими словами, посредством "материализации духа" и "одухотворения материи" (Реализация этой программы была навеяна отчасти философией Лейбница и Тейяра де Шардена и привела Дали после войны к т.н. ядерному мистицизму /атомно-апокалиптический метод/). Эта задача удивительно ясно решена в "За секунду до пробуждения после облёта шмеля вокруг плода граната". Чтобы почувствовать, что означает исчезновение грани между субъективным и объективным, надо сравнить эту картину с таким классическим произведением символизма как "Сон" Пюи де Шаванна. И здесь и там мы имеем сочетание реальности и фантазии. Но если у Шаванна реальность и фантазия четко разграничены и мы ясно улавливаем разницу между ними, то у Дали такое разграничение становится невозможным.  Возникает именно то, что Бретон назвал "сюрреальностью", т.е. то, что стоит как бы выше противоположности объективного и субъективного: "Я верю, что в будущем сон и реальность - эти два столь различных по видимости состояния - сольются в некую абсолютную реальность, в сюрреальность, если можно так выразиться" (Бретон А. Манифест сюрреализма... С.48). Сюрреалистическое чувство (и сам термин "сюрреализм") связано как раз с эмоциональным отношением к исчезновению этой грани между объективным и субъективным.

Возникает именно то, что Бретон назвал "сюрреальностью", т.е. то, что стоит как бы выше противоположности объективного и субъективного: "Я верю, что в будущем сон и реальность - эти два столь различных по видимости состояния - сольются в некую абсолютную реальность, в сюрреальность, если можно так выразиться" (Бретон А. Манифест сюрреализма... С.48). Сюрреалистическое чувство (и сам термин "сюрреализм") связано как раз с эмоциональным отношением к исчезновению этой грани между объективным и субъективным.

Но, стирая грани между субъективным и объективным, сюрреалисты думали, что они не только сохранили четкую грань между иррациональным и рациональным, но и избавились от каких бы то ни было рациональных ограничений. По мысли Дали, Магритта и других сюрреальное (синтез субъективного и объективного) и есть "покоренное" иррациональное. При этом, однако, оказалось, что такое "покорение" (создание сюрреального) возможно только при условии использования новой рациональности (сюрреалистический идеал с его нормативами), т.е. при условии введения новых эстетических ограничений для художественного процесса в целом. Не случайно во втором "Манифесте сюрреализма" (1936) Бретон сделал важное уточнение, фактически признав, что передача эмоционального отношения к иррациональному невозможна без использования новой рациональности. Тот, кто требует от художника изображения сновидений, галлюцинаций и т.п. и притом посредством синтеза символистского и реалистического методов, - тот в действительности серьезно ограничивает свободу художественной деятельности, лишний раз доказывая, что в сюрреализме (как и во всех предшествующих художественных направлениях) мы имеем дело не с иллюзорной абсолютной свободой, а с новой разновидностью относительной свободы. Последняя определяется возможностью выбора разных умозрительных моделей в рамках сюрреалистического идеала.

Теперь мы подходим к важному вопросу о природе сюрреалистической гармонии и сюрреалистической красоты. Сюрреалистическая гармония как единство контраста сюрреалистических элементов и равновесия сюрреалистической композиции имеет свою специфику. Последняя состоит в том, что элементы сюрреалистического образа (с учетом формальных нормативов сюрреалистического идеала) могут быть трех типов: 1) чисто реалистические (соблюдение принципа правдоподобия, что особенно характерно для многих композиций Магритта); 2) чисто символистские (соблюдение принципа неправдоподобия, что особенно характерно для некоторых композиций Шагала);  3) сочетающие реализм с символизмом (правдоподобие с неправдоподобием, что типично для Дали).

3) сочетающие реализм с символизмом (правдоподобие с неправдоподобием, что типично для Дали).

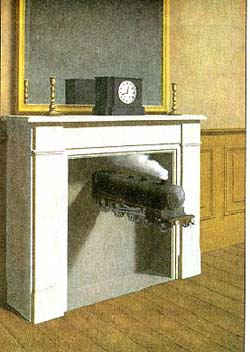

С относительно простой формой сюрреалистического контраста мы встречаемся в пейзажах Магритта, парадоксально сочетающих дневное небо с ночным освещением зданий, деревьев, земли и воды, и в композициях американской художницы О`Кифф, где черепа или тазовые кости животных комбинируются со свежими цветами или голубым небом. Более сложная форма такого контраста, в котором сюрреалистическая диалектика, так сказать бьет через край, представлена в "Застывшем времени" Магритта. С одной стороны, мы видим "глухой" камин, пустые подсвечники и остановившиеся часы. И на этом неподвижном, как бы оцепеневшем фоне появляется пусть маленький, но действующий паровоз (!). Помимо того, что он в такой обстановке столь же неуместен как "швейная машина на хирургическом столе", его поведение (клубы дыма, которые он испускает) совершенно иррационально, ибо камин, откуда он мог бы черпать энергию, не функционирует. Сюрреалистический контраст заключается здесь в противоречии, вполне аналогичном противоречию в "Каникулах Гегеля" (появление стакана с водой на зонтике тоже похоже на появление всё той же "швейной машины на хирургическом столе"). В то же время свободное пространство перед "глухим" камином придает всей композиции атектоническое равновесие, что подчеркивает движение паровоза и, тем самым, усиливает контраст движущегося и покоящегося, текущего и замершего времени.

Сюрреалистическая гармония может принимать и гораздо более сложную форму, когда её эмоциональное содержание и рациональный смысл могут оставаться при первом впечатлении совсем незаметными. Одним из наиболее ярких и знаменитых примеров такой гармонии является "Метаморфоза Нарцисса" (1937-38) Дали, которую он брал на свою историческую встречу с Фрейдом в Лондоне летом 1938 года.  То обстоятельство, что именно эту картину Дали решил показать Фрейду, конечно, не случайно: философия Фрейда, как мы сейчас увидим, сыграла решающую роль в формировании сюрреалистического образа, материализованного в этом произведении.

То обстоятельство, что именно эту картину Дали решил показать Фрейду, конечно, не случайно: философия Фрейда, как мы сейчас увидим, сыграла решающую роль в формировании сюрреалистического образа, материализованного в этом произведении.

Как уже упоминалось, поводом для написания картины послужил разговор двух рыбаков, случайно послушанный Дали, об их странном соседе, всё время любующимся своим изображением и, по-видимому, имеющем опухоль в голове. Этот эпизод напомнил Дали древний миф о Нарциссе. Как известно, миф состоит как бы из двух актов. В первом Нарцисс, отвергавший любовь всех женщин, во время охоты случайно видит своё отражение в воде и влюбляется в него. Второй акт состоит из описания его страданий из-за невозможности получить удовлетворение от такой любви. Эти страдания являются наказанием богов за эгоистическую самовлюбленность и отчуждение от остальных людей и завершаются смертью героя и появлением на месте его гибели цветка с соответствующим названием. В истории классической живописи этот сюжет неоднократно использовался многими художниками, но, как правило, несколько односторонне, поскольку они ограничивались изображением только первого акта. Дали пошёл дальше: он решил развернуть на картине миф в полном объеме, показав не только драму самовлюбленности, но и её трагический результат.

Подобно Фрейду, усмотревшему в человеческих сновидениях условное, символическое изображение скрытых, подсознательных влечений, Дали увидел в мифе о Нарциссе условное, символическое изображение скрытых, подсознательных мотивов творческой деятельности как безграничного стремления к самовыражению и самоутверждению (Сюрреалистический образ, построенный художником в этой картине, можно интерпретировать как его сновидение или галлюцинацию; во всяком случае, сноподобный или галлюциногенный характер этой композиции бросается в глаза). Если левая фигура символизирует творца, целиком погруженного в своем творчестве в себя и забывающего об окружающем мире, то правая является аллегорией как самого творческого процесса, так и его результата: мертвая, окостеневшая рука держит окоченевшими пальцами яйцо, из которого прорастает загадочный цветок. Этот образ является не чем иным как утонченной аллегорией творчества: рука символизирует физическую стороны творческого процесса, а яйцо (голова, "распухшая" от идей) с цветком (рождающаяся в потёмках подсознательного новая идея) - его духовную сторону. Применяя к правой фигуре свой параноидально-критический метод (метод двойного видения), Дали удваивает этот образ. Если в него всмотреться внимательнее, то нетрудно заметить, что очертания правой фигуры весьма точно повторяют очертания левой; поэтому правая фигура, наряду с уже описанной, имеет и другую ипостась - образ умершего Нарцисса. Теперь проясняется авторская интерпретация превращения (метаморфозы) Нарцисса - это самоистязание и саморазрушение творца в процессе творчества ввиду того, что самовыражение и самоутверждение не знают границ.

Если левая фигура символизирует творца, целиком погруженного в своем творчестве в себя и забывающего об окружающем мире, то правая является аллегорией как самого творческого процесса, так и его результата: мертвая, окостеневшая рука держит окоченевшими пальцами яйцо, из которого прорастает загадочный цветок. Этот образ является не чем иным как утонченной аллегорией творчества: рука символизирует физическую стороны творческого процесса, а яйцо (голова, "распухшая" от идей) с цветком (рождающаяся в потёмках подсознательного новая идея) - его духовную сторону. Применяя к правой фигуре свой параноидально-критический метод (метод двойного видения), Дали удваивает этот образ. Если в него всмотреться внимательнее, то нетрудно заметить, что очертания правой фигуры весьма точно повторяют очертания левой; поэтому правая фигура, наряду с уже описанной, имеет и другую ипостась - образ умершего Нарцисса. Теперь проясняется авторская интерпретация превращения (метаморфозы) Нарцисса - это самоистязание и саморазрушение творца в процессе творчества ввиду того, что самовыражение и самоутверждение не знают границ.

Чтобы у зрителя не оставалось никаких сомнений в указанной интерпретации метаморфозы Нарцисса (Образ Нарцисса символизирует творца как такового; в частности, художника, в том числе самого Дали. Так что нет сомнения, что автор вложил в эту картину и очень много сугубо личного, что, однако, оказалось общезначимым) как аллегории творчества, в картине имеется дополнительный антураж. На заднем плане в центре виднеется толпа, в которой выделяется фигура, явно вступающая в конфликт с остальными - отчуждение творца от окружающих. Справа - одинокая фигура на пьедестале - символ мании величия (Эта мания эффектно подчеркнута одиночеством короля на шахматной доске), обычно преследующей творческую личность. На переднем плане первое, что бросается в глаза, - это муравьи, грызущие окостеневший остов мертвого Нарцисса, и собака, пожирающая чьи-то остатки. Известно, что у Дали такие образы всегда символизируют разрушительную силу (танатос) в противовес созидающей (эросу). Символике композиционных деталей созвучна и символика соответствующих колористических эффектов. Озаренная как бы сиянием зари скала слева уравновешена красным пятном словно пролитой крови справа: эйфории созидания, захватившей живого Нарцисса, сопоставлена вакханалия разрушения, овладевающая мертвым героем...

Итак, в полном соответствии с духом и буквой философии Фрейда, в ""Метаморфозе Нарцисса" мы снова встречаемся с "Моментом сублимации": действительным содержанием этого с первого взгляда в высшей степени загадочного произведения оказывается не изображение древнего мифа (как можно было бы думать, судя по названию), а выражение эмоционального отношения художника к трагедии творчества как сублимации подсознательной самовлюбленности, вечно жаждущей добиться полного удовлетворения и никогда его не получающей. Миф о Нарциссе послужил, следовательно, для Дали лишь сюжетным аспектом выразительной умозрительной модели, кодирующей соответствующее переживание и возбуждающий его объект (трагедию творчества). Теперь становится понятно, почему перед встречей с его идейным вдохновителем выбор Дали пал именно на эту картину.

Из изложенного ясно, что ключ к "пониманию" такой сложной картины, т.е. к сопереживанию связан с восприятием заключенной в ней специфической сюрреалистической гармонии: контраст живого Нарцисса и мертвой руки с яйцом и цветком сочетается с равновесием обеих фигур. Это равновесие достигнуто путем виртуозного применения параноидно-критического метода, дающего эффект двойного видения: мертвая рука с яйцом и цветком оказывается одновременно и изображением мертвого Нарцисса (Любопытно, что равновесие достигается за счет придания правой фигуре больших размеров, нежели размеры левой. Но зритель этого не замечает, потому что правой фигуре надо уравновесить левую вместе с отражением последней).

Соответствие гармонии сюрреалистического образа нормативам сюрреалистического идеала неизбежно приводит к новому типу красоты. Очевидно, что если гармония образа удовлетворяет требованиям сюрреалистического идеала, то сюрреалистический образ будет вызывать у носителя сюрреалистического идеала специфическое эстетическое чувство. Это имеет место даже в том случае, когда возбуждаемое этим образом базисное чувство будет очень близким к чувству, которое вызывает у замершего кролика смотрящая на него завороженными глазами змея. Не случайно Бретон назвал сюрреалистическую красоту "красотой содрогания" ("Мне было, наверно, лет семь, когда я увидел дохлое животное, и вид разлагающейся плоти потряс меня. А годам к двенадцати картина разложения стала и завораживать и притягивать меня с необычайной силой. С тех пор ощущение величия и омерзения слились для меня воедино. В омерзение проник тайный привкус величия, а величие стало отзываться во мне легкой дрожью омерзения" /Дали С. Суждения об искусстве... С.238/). И это название ей подходит даже больше, чем экспрессионистской или конструктивистской красоте.

С первого взгляда, может показаться, что в рамках сюрреалистического метода допустимы сочетания любых предметов и открывается, наконец, полный простор для "живописной" вседозволенности и беспредела. Однако и здесь радость анархистов от искусства оказывается преждевременной: сюрреалистический идеал накладывает на выбор умозрительных моделей свои ограничения, делая далеко не всякие абсурдные сочетания выразительными. Достаточно сопоставить образ Христа на паровозе, написанный бездарным художником в романе Флобера "Воспитание чувств", и образ "паровоза в девственному лесу", фигурирующий в сюрреалистических трактатах Бретона в качестве эталона сюрреалистических комбинаций. Причем критерием выразительности опять-таки становится соответствие характера элементов характеру структуры (закон гармонии, диктуемый сюрреалистическим идеалом).